Ciascuno ha il suo Sherlock Holmes dello schermo preferito, ma è indubbio che per molti decenni l’incarnazione perfetta del detective sia stata considerata quella di Basil Rathbone, nata con un paio di produzioni “A” della 20th Century Fox e sviluppata poi negli anni ’40 in una dozzina di episodi “B” della Universal.

È anche probabile che quella serie con Rathbone rimanga ancor oggi l’ideale punto di riferimento quando si pensa all’Holmes cinematografico, ma in tutti questi decenni si è parlato assai poco del regista della maggior parte di quei film, Roy William Neill, escluso da buona parte dei dizionari dei registi e ignorato da quella rivalutazione che hanno avuto tanti suoi colleghi di produzioni low cost. In realtà, quando chiesero a Edward Bernds, storico tecnico del suono della Columbia, quali fossero i registi B che più l’avevano impressionato, lui non ebbe dubbi: “Per prima cosa, Roy William Neill. Era un vero stilista, valeva molto più della maggior parte dei film che ha realizzato. Quando iniziavamo, al mattino, curava il suo lavoro come si fosse trattato di un film ‘A’. Ma avevamo piani di lavoro massacranti e man mano che la giornata avanzava doveva andare sempre più veloce. Le riprese finivano spesso tardi, di notte. Il lavoro era veramente frenetico ed era inevitabile che alla lunga diventasse più frettoloso. Ma al mattino lavorava da autentico stilista”.

La consacrazione, del resto, gli arriva proprio dallo stesso Rathbone, che nella sua autobiografia parla di Neill come del vero e proprio autore della serie su Sherlock Holmes, e non solo l’esecutore che andava a dirigere gli episodi sul set. “C’era innanzitutto il nostro regista-produttore-scrittore, Roy Neill – scrive Rathbone – Esistevano anche un produttore nominale e alcuni sceneggiatori, ma Neill era il capo e il riferimento di tutto”. Non a caso, quando Neill morì improvvisamente – nel 1946, a 59 anni – anche la serie finì di colpo.

Pur senza avere la personalità di autori “B” della Hollywood classica oggi pienamente riconosciuti come Edgar Ulmer o Joseph H. Lewis, Roy William Neill non era insomma solo il “bravo artigiano” che sapeva fare tecnicamente bene il proprio lavoro, ma aveva una personalità autentica e un controllo sui film che dirigeva, ovviamente entro i limiti permessi da produzioni a budget limitato.

Il suo primo film l’aveva diretto nel 1917, e aveva lavorato a ritmi intensi per tutto il periodo del muto. Il suo maggior successo degli anni ’30 era stato The Black Room (1935), ambientato in un castello ungherese dei primi dell’800 e interpretato da Boris Karloff nel doppio ruolo di due nobili gemelli, uno dispotico e spietato, l’altro pacato e onesto. Ma nel decennio aveva diretto anche The Circus Queen Mystery (1934), ambientato in un circo ambulante e tratto da un giallista all’epoca di gran successo: il giornalista Fulton Oursler, che scriveva i suoi polizieschi con lo pseudonimo di Anthony Abbott, pare scelto in modo da comparire sempre ai primi posti negli elenchi per autore, così come tutti i suoi romanzi col personaggio di Thatcher Colt iniziavano con la A della parola “About…”.

In questi film anni ’30 Neill dimostra la sua capacità di raccontare attraverso le immagini, imprimendo un ritmo sostenuto al racconto, ma soprattutto inventando sempre qualcosa nella sua rappresentazione in termini visivi, lavorando sui tagli delle inquadrature, sulle luci, sulle ombre. Sono le stesse qualità che troviamo nella serie su Sherlock Holmes, dove la fotografia “gotica” non è mai un partito preso, ma serve a creare l’atmosfera più giusta e funzionale. Tra i suoi sostenitori figura anche il maggior esperto americano di B-movies, Don Miller, che per la riuscita di Black Room ritiene l’occhio registico di Neill più importante della stessa interpretazione di Karloff. E Jacques Lourcelles commenta in modo entusiastico un suo horror del 1943, Frankenstein contro l’uomo lupo: “i racconti polizieschi complicati e morbosi, i racconti fantastici stravaganti e deliranti sono il terreno prediletto di Roy W.Neill”, e parla di “eleganza aristocratica del suo stile”, della “distanza che prende nei confronti dei suoi soggetti senza mai cadere nella derisione”.

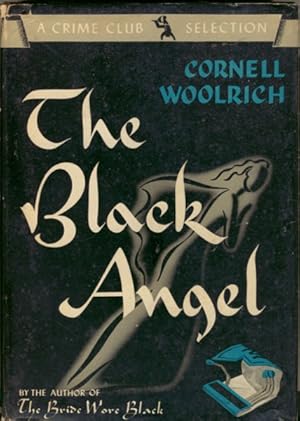

L’ultimo film diretto da Neill prima di morire, L’angelo nero (1946), ha cominciato però a riscuotere ultimamente più ampi consensi anche in Italia, soprattutto da quando – da una decina d’anni – si è avviato un processo di rilettura del noir americano classico capace di andare al di là del solito pugno di capolavori ampiamente noti. Tratto da un romanzo di Cornell Woolrich, racconta come una donna cerchi disperatamente di dimostrare l’innocenza del marito e ritenga di identificare il vero colpevole nell’ambiguo gestore di un locale notturno. Tra gli interpreti ci sono i grandissimi Peter Lorre e Dan Duryea, la verità verrà scoperta in una di quelle sequenze visivamente alterate, in stile “espressionista”, che costituivano la forza dei noir d’epoca, e Neill vi dimostra pienamente le sue qualità di narratore conciso ed efficace. Francis Nevins jr lo considerava il miglior adattamento di un libro di Woolrich: chissà che adesso non serva a innescare una riscoperta più ampia dell’opera e della personalità di Roy William Neill.