In Cinque donne intorno a Utamaro (1946), il regista Kenji Mizoguchi narra alcuni episodi della vita del pittore e disegnatore giapponese Utamaro Kitagawa. In uno di questi assistiamo ad una sfida tra l’artista e un samurai, anch’egli abile nel disegno, stizzito dalle parole che l’altro gli indirizza. “Nelle mie xilografie io metto in gioco la vita; se avessi paura della tua spada, mi farei da parte”. Il guerriero ritrae per primo una figura femminile, che Utamaro modifica con rapidi e decisi tocchi di pennello lasciando di stucco il rivale; quando è il suo turno si reca in un bordello, si avvicina a una geisha, le scopre il dorso e vi dipinge un uomo e una donna abbracciati. “Ho raffigurato Kintoki e Madre Natura, sono due figure molto fortunate. Condivideranno i tuoi momenti tristi, danzeranno sulla tua schiena quando sarai felice. Navigheranno per sempre con te sul fiume della vita”. Qualora non basti il film di Mizoguchi a certificare la raffinatezza dell’arte di Utamaro, si osservi Amanti in una stanza al piano superiore (1788). Nella xilografia un uomo e una donna hanno un rapporto sessuale; la veste elegante, che ricopre il corpo di lei visto di spalle, lascia scoperte solamente le natiche e parte di una gamba. Curioso, infine, che il ventaglio sia in mano all’uomo.

Utamaro Kitagawa

*

Nel presentare la rivista surrealista Bifur, Walter Benjamin annota che “la parte illustrata propone”, insieme a quelle di altri, “fotografie di Man Ray”. L’intervento del critico risale al 1930, ed è proprio nel decennio tra il ’20 e il ’30 che il fotografo statunitense realizza alcuni dei suoi scatti più celebri, di ispirazione surrealista, quali Le violon d’Ingres del 1924, Noire et Blanche del 1926, cui va aggiunto il cortometraggio L’etoile de mer,girato nel 1928 in collaborazione con il poeta Robert Desnos. Nella pellicola le sequenze al naturale si alternano con altre – in particolare quelle che prevedono il nudo della protagonista – volutamente sfocate, effetto reso possibile grazie all’inserimento di un vetro smerigliato sull’obiettivo. Ma se in queste come in altre opere di Ray il cristallo che ricopre la superficie toglie all’osservatore il coraggio di romperlo, per poi avere modo di guardare più in profondità, c’è chi invece, come il fotografo tedesco August Sander, agisce senza il velo della patina, ma con l’intento assai più rischioso di servirsi dell’apparecchio fotografico per immortalare un’ampia tipologia sociale. Negli stessi anni in cui escono i lavori di Ray, Sander pubblica Ritratti del Ventesimo Secolo, un libro che ha tale fine. Subito dopo, però, arrivarono i nazisti a sequestrargli le lastre e a suggerirgli che sarebbe stato preferibile per lui fotografare la natura e i paesaggi. Del resto, ritratti come quelli del Notaio, Pasticciere, Deputato indicano inequivocabilmente la matrice di provenienza di coloro i quali gli avevano dato quell’avvertimento.

Auguste Sander

*

Una grande mostra, tenutasi a Torino nel 2005, ha celebrato le opere di uno dei fotografi più significativi del secolo scorso. Robert Mapplethorpe tra antico e moderno presentava più di duecento scatti del fotografo americano, la maggior parte inediti in Italia. Prendendo spunto dalla frase dello stesso Mapplethorpe, “voglio che la gente guardi le mie opere prima di tutto come opere d’arte, poi come fotografie”, la rassegna si snodava attraverso il parallelismo tra foto di body-builder, black bodies e la statuaria antica, che andava dagli etruschi a Michelangelo, da Canova fino a Rodin, insieme agli scatti di altri grandi fotografi, quali von Gloeden e Man Ray. Tra le fotografie più belle, vi erano quelle che Mapplethorpe aveva dedicato ad una giovanissima Patti Smith. La futura diva del rock, ritratta in varie pose con i grandi occhi neri sporgenti dalle orbite, sembrava atteggiarsi a donna esperta e matura, quasi a voler compiacere l’amico. Di quanto la malattia possa lasciare il segno sul fisico di un uomo, è evidente in maniera drammatica negli ultimi autoritratti di Mapplethorpe. In self portrait with skull cane, egli è ormai a tu per tu con la morte. Il viso cereo sprofonda inesorabilmente all’indietro, come risucchiato dal fondale nero che ne avvolge i contorni mentre, isolata in primo piano, la mano impugna un bastone con il pomo a forma di teschio. Ma tutto sembra sul punto di essere inesorabilmente destinato a sparire, senza lasciare più alcuna traccia.

Robert Matthlethorpe

*

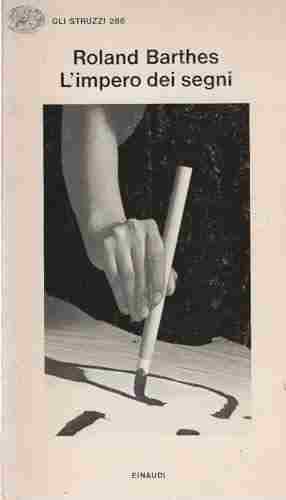

L’avambraccio in posizione leggermente ricurva, la mano tiene tra le dita il pennello per gli ideogrammi mentre traccia dei segni sui fogli posizionati a terra. La fotografia compare sulla copertina del libro di Roland Barthes L’impero dei segni. “Il soffio che attraversa il braccio incavato”, scrive Philippe Sollers nella didascalia che ripresenta la medesima foto all’interno del volume, ne sublima il gesto; “l’operazione perfetta dovendo essere quella della punta celata ovvero dell’assenza di tracce.” Ad essere illustrato è un esempio di “scrittura” che “viene a tessersi in superficie”, ove per ‘superficie’ è da intendersi esattamente ciò che essa è, vale a dire un ampio foglio di carta bianca. Il cinema di Mizoguchi ripropone questa particolare idea di scrittura, soltanto che, al posto della carta, la ‘superficie’ è rappresentata dalla pelle umana. Una cortigiana, sulla cui schiena il pittore Utamaro raffigura una coppia di amanti, il vasaio Genijuro protagonista de I racconti della luna pallida d’agosto offrono i loro corpi alla mano di chi sente l’impulso di lasciare comunque una traccia di sé, non importa se profonda o ‘superficiale’. Ciò trova compendio nelle parole che l’artigiano rivolge alla sua amante in una scena del film: “Ognuno di noi rimanda una parte della luce che riceve”.

Roland Barthes

*

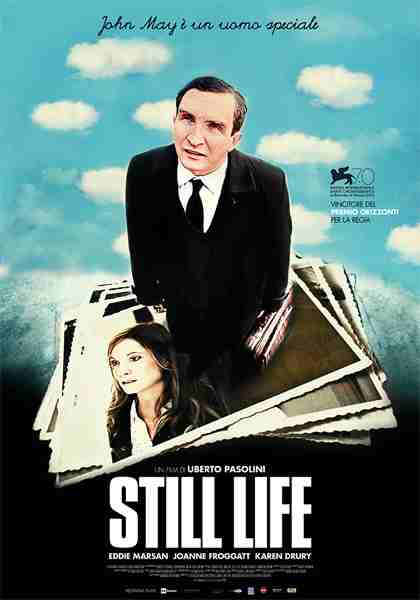

“Un bel mattino, sulla soglia dell’ufficio, mi ritrovai davanti un giovane immobile. […] Ancora adesso posso rivedere quella figura, così sbiadita nella sua decenza, miserabile nella sua rispettabilità, così disperata nella sua solitudine. Era Bartleby”. La descrizione del celebre scrivano di Melville riprende forma nel primo piano di John May (interpretato da Eddie Marsan), un impiegato comunale londinese, la cui mansione consiste nel rintracciare i parenti più prossimi delle persone morte in solitudine, protagonista del film Still Life diretto da Uberto Pasolini. Il soprabito scuro che nasconde una giacca della stessa foggia, la cravatta annodata con cura fa da corollario al viso, colto in un’espressione attonita e opaca, come in attesa di un evento, al momento ancora imprevedibile, ma al quale egli è già inevitabilmente destinato. La trama si snoda fino alle battute finali. Investito da un autobus all’uscita dal negozio dove aveva acquistato un piccolo regalo per una giovane conosciuta in precedenza, gli ultimi istanti di vita dell’impiegato sono ripresi attraverso una mirabile inquadratura del volto che, steso sull’asfalto, si rivolge allo spettatore con un ultimo, rallentato battito di ciglia, mentre le labbra accennano un lieve sorriso.

*

Dalì incontra per la prima volta Elena Ivanova Diakonova, meglio nota come Gala, a Parigi nel 1929, dove si trova per presentare insieme a Bunuel il film Un chien andalou. Di ciò che avverrà dopo è lo stesso Dalì a offrire testimonianza, quando dice che “amo Gala più di mia madre, più di mio padre, più di Picasso e perfino più del denaro”, con la “forza della battaglia di Stalingrado”. Egli si lascia impossessare dal potere immaginifico dell’eros in modo da farne scaturire molteplici visioni. Una foto li ritrae mentre dipinge sulla fronte di lei il volto della Gorgone, mentre nel quadro, il cui titolo completo è Mia moglie, nuda, guarda il suo stesso corpo, che è diventato una scala, tre vertebre della colonna, del cielo e dell’architettura (1945), Gala è raffigurata in una duplice versione. In primo piano, seduta di spalle, la donna osserva il proprio busto che si trova nella medesima postura, in una proiezione geometricamente idealizzata. Alla sua sinistra un dente di leone, simbolo del desiderio, è soffice e ancora intatto. Il suo doppio appare come una sorta di tempio, le cui colonne sorreggono le spalle. Ma ciò che più colpisce è lo spazio vuoto che intercorre tra esse, a evocare, forse, la mancanza di una unione più solida e profonda tra il pittore e la sua musa.

Salvador Dalì

*

Maurice Tillet, soprannominato L’Angelo francese, era un wrestler affetto da acromegalia, una disfunzione ghiandolare che comporta la crescita e l’ispessimento abnorme delle ossa. Figlio di espatriati francesi in Russia, tornato in Francia allo scoppio della Rivoluzione, impara cinque lingue e inizia gli studi in giurisprudenza quando, all’improvviso, sul suo corpo compaiono strani rigonfiamenti che provocano dolori lancinanti. In poco tempo il torace si allunga, piedi e mani crescono a dismisura e il viso si deforma. Decide così di iniziare l’avventura nel mondo del wrestling, e saranno proprio quelle mani enormi e le gambe incredibilmente muscolose a consentirgli di vincere il titolo mondiale dei pesi massimi negli Stati Uniti. Alcuni filmati e diverse fotografie, in cui più volte compare sorridente e gentile a fianco di signore e di bambini, testimoniano la brillante carriera di Tillet conclusasi nel 1953, un anno prima della morte. Alla metà degli anni Novanta il regista d’animazione Andrew Adamson creò il personaggio di un “orco buono”, che doveva caratterizzarsi come “un uomo comune e andante, solo sproporzionato, di aspetto caldo e col sorriso amichevole”. Era nato Shrek.

Maurice Tillet

*

“Ho visto un quadro di Bruegel che rappresenta la Tentazione di Sant’Antonio. […] Un uomo a cavallo in una botte, teste che escono dal ventre di animali; rane con braccia saltellanti sul terreno; un uomo col naso rosso su un cavallo deforme, circondato da diavoli; un drago alato in volo, tutto sul medesimo piano. Insieme formicolante, ghignante in modo grottesco e impetuoso nella precisione di ogni particolare”. Le parole espresse da Flaubert si potrebbero usare per il dipinto che Hieronymus Bosch realizzò sullo stesso tema alcuni decenni prima. Qui, ad attirare l’attenzione, in mezzo alla ridda di figure mostruose che escono dalle spaccature di un frutto gigantesco, è la presenza di un tale che, da buon borghese con la barba curata e il cilindro nero sulla testa, sembra incurante del terribile pandemonio che lo circonda. Che a lasciarlo così tranquillo possa essere l’economia in ascesa che, nelle Fiandre tra Cinquecento e Seicento, vede protagonista la classe sociale cui egli appartiene?

Jeronimus Bosch

*

La decomposizione dei corpi dopo la morte è un tema che ossessiona tanto l’Oriente quanto l’Occidente. Nei Nove stadi di un corpo dopo la morte attribuita a un poeta giapponese dell’XI secolo, i passaggi sono descritti con straordinaria efficacia. Ad esempio, si passa dal “viso livido” in cui “la sua bellezza sfiorisce come quella di un fiore”, al “corpo gonfio, un tempo così bello e ora miserabile”, fino alle “ossa dello scheletro spezzate e sparse”, che presto si saranno trasformate in polvere. Anche ne Il trionfo della morte, particolare dell’affresco del Camposanto di Pisa, le fasi della distruzione sono quanto mai evidenti. Nel primo corpo raffigurato le guance sono gonfie e il ventre prominente; il disfacimento continua con il secondo, nel cui volto scarnificato si delineano le fattezze del teschio, per arrivare infine al terzo cadavere, dove a ricoprire in parte lo scheletro restano soltanto dei lembi di pelle. Ma mentre qui non si va oltre la rappresentazione di queste tre tombe scoperchiate, che mostrano senza troppi riguardi tali brutture, nei versi dell’anonimo poeta orientale c’è spazio per l’ultimo stadio che, in aperto contrasto con i precedenti, offre all’intera visione un riscatto sublime. “Una vecchia tomba in mezzo alla vegetazione lussureggiante. Quando veniamo a visitare una tomba sul monte Toribé, vediamo noi altra cosa che gocce di rugiada su di essa?”.

Trionfo della morte, di Buonamico Buffalmacco

*

Nelle lezioni di Nietzsche sui filosofi preplatonici, in particolare in quella su Eraclito, egli fa notare come la legge di eterna trasformazione – “il logos delle cose” – sia data dal fuoco. La relazione tra “la luce splendente della vita e il buio della morte” è visibile per l’uomo a partire dall’ambiente che lo circonda. Se il giorno è pieno del principio vitale del fuoco e l’uomo può trarne i maggiori benefici, “di notte, quando il fuoco si spegne, si spezza la catena che unisce l’uomo al tutto. Egli allora si ripiega in se stesso, deve accendere una luce, cade nel sonno, perde la memoria e muore”. Nel 1992 il regista Werner Herzog girò un documentario sulla guerra del Golfo; nella versione italiana esso ha come titolo Apocalisse nel deserto, mentre quello originale, assai più pregnante, è Lezioni di oscurità. Strutturato in tredici brevi capitoli il dodicesimo, Vita senza fuoco, mostra alcuni uomini addetti allo spegnimento dei pozzi di petrolio incendiati dagli iracheni i quali, però, senza alcuna ragione apparente, appiccano il fuoco ai getti del greggio. A quel punto la voce fuori campo, commentando con tono distaccato le loro azioni insensate, domanda “Cosa stanno facendo? Per loro la vita senza fuoco è divenuta insopportabile?” e, poco più avanti, mentre la cinepresa inquadra quelle facce stupidamente divertite, aggiunge “Ora sono contenti, c’è di nuovo qualcosa da spegnere”. Ritornando alle frasi di Nietzsche, se si può dire che la “notte” dell’uomo, ove egli “perde la memoria e muore” è data dalla sua stessa follia, rimane comunque la possibilità, seppure alquanto remota, che possa fare ritorno “alla vita […] riavvicinandosi al fuoco, come un carbone spento che, se posto accanto a quelli incandescenti, prenda di nuovo fuoco in una fiamma comune”.

Werner Herzog

*

In rete circola un video sulla preparazione che Diego Maradona fece per il Mondiale di USA ’94, assistito dal suo staff atletico in un casolare sperduto della Pampa argentina. Si possono vedere alcuni momenti di quella che doveva essere la giornata tipo del campione. Subito dopo la sveglia – qualcuno si avvicina al suo letto dandogli pacche affettuose sulle spalle –, gli viene servito il matè nella tazza tradizionale, che lui sorseggia sfogliando un giornale. Quindi si alza a fatica, prova a fare un po’ di stretching, bofonchia qualcosa. La sequenza successiva lo vede all’esterno intento a farsi la barba davanti a un piccolo specchio appeso al palo di un recinto; terminata la rasatura si risciacqua il viso in una bacinella da bucato. Si passa quindi alla parte atletica; la corsa di riscaldamento è quasi una comica. Maradona arranca dietro il preparatore, sgrana gli occhi, si ferma piegandosi sulle ginocchia, respira a fatica; l’altro lo incoraggia battendo le mani. Poi finalmente fa la sua comparsa il pallone e allora lo scenario si trasforma quasi per magia, quella che lui sapeva creare con il piede sinistro incollato alla ‘pelota’. Nel frattempo, ai bordi del campetto spelacchiato dove Maradona si esibisce, si è andata formando una piccola folla di curiosi, tra cui anche due anziane donne. Una sorride e applaude divertita. Finito l’allenamento, è l’ora dell’asado e a prepararlo è suo padre; non sulla griglia, ma per terra sopra un mucchietto di legna. Diego è lì a osservare. Le ciabatte ai piedi gli danno un’aria molto umana; sembra un campeggiatore qualsiasi, non il più grande calciatore di sempre.

Diego Armando Maradona

*

Sul finire degli anni Sessanta Heidegger tenne un seminario a Le Thor in Provenza. Testimone di quell’evento, insieme ad alcuni altri giovani studiosi, Giorgio Agamben ha raccolto un nucleo di appunti che, insieme a un corredo di fotografie in bianco e nero e a colori, formano il libro dal titolo Il tempo del pensiero. Alcune di esse sono indubbiamente curiose, come quella in cui il filosofo sceglie con cura i grappoli d’uva che una donna gli porge in una fruttiera, oppure quando è intento a osservare un gruppo di anziani signori come lui che giocano a bocce. Ma la foto più suggestiva è quella che lo ritrae di spalle, seduto su uno spunzone di roccia, mentre osserva la Montagna St. Victoire che si staglia sullo sfondo di un paesaggio formato da colline boscose. Le parole di Agamben, poi, costituiscono il supporto ideale alla scena. “Camminiamo fra i pini fino a raggiungere uno dei luoghi in cui probabilmente Cézanne aveva piantato il suo cavalletto, in un punto in cui il terreno dirupa vertiginosamente proprio davanti alla montagna. […] Appoggiato su un masso quasi sull’orlo del precipizio, Heidegger contempla a lungo il paesaggio e la nuda cima rocciosa”. Il medesimo paesaggio dove la montagna, resa celebre dal grande pittore, è avvolta dalle infinite gradazioni di azzurro che portano sulla tela la presenza del vento, gli spazi bianchi che divorano porzioni sempre più vaste di colore all’interno dei suoi ultimi dipinti. La frase che segue suggella alla perfezione il ricordo di Agamben. “Restammo a lungo seduti all’ombra dei pini, in una sorta di quieto raccoglimento.”

*

Si vede un giovane, che ha con sé l’occorrente per dipingere, mentre osserva un’esposizione dei quadri di Van Gogh. Fermo dinnanzi a Le pont de Langlois, inaspettatamente lo vediamo catapultato all’interno della scena insieme al gruppo delle lavandaie, una delle quali gli indica la direzione da prendere per incontrare quello strano individuo che incrociano quasi ogni giorno lungo il cammino che le conduce al fiume. Ridendo insieme alle altre, la donna lo mette in guardia dicendogli che è appena uscito dal manicomio. Attraversato il ponte, il ragazzo percorre una stradina sterrata che affianca gruppi di case coloniche con i tetti e le finestre che risaltano nei loro rossi accesi, carretti ricolmi di fieno azzurri e vermigli, fino a raggiungere una vasta distesa di grano maturo, al centro della quale un uomo è intento a dipingere. Quando il giovane gli si avvicina quello, senza staccare gli occhi dai suoi schizzi, inizia a parlare. “Questo luogo trascende la realtà; io mi nutro di questo scenario, lo divoro totalmente e, quando ho finito di dipingere, ricomincio da capo lavorando come uno schiavo.” Alla domanda sul perché portasse una benda intorno al viso risponde quasi con indifferenza che, il giorno prima, mentre era alle prese con il proprio autoritratto, siccome un orecchio non gli era riuscito bene, se l’era tagliato e lo aveva buttato via. Poi punta il dito verso l’alto: “Il sole mi costringe a dipingere”. Ciò detto si allontana, ma quell’altro è deciso a seguirlo. Ne scorge la sagoma mentre risale un sentiero che si inerpica fra le spighe quando, all’improvviso, uno stormo di corvi riempie il cielo di un fragore assordante. Con le immagini si ritorna all’interno del museo, dove vediamo nuovamente il giovane togliersi il berretto davanti a Campo di grano con volo di corvi. Questo è uno degli otto Sogni di Akira Kurosawa (1990).

Akira Kurosawa, Sogni

*

La cinepresa puntata su un traliccio, sui panni stesi al sole, mentre un treno attraversa la campagna. Il motore di una chiatta fa da sottofondo al dialogo di due uomini che parlano dei loro figli, appoggiati al parapetto del ponte in una placida giornata di sole. Le riprese degli interni eseguite sempre all’altezza del pavimento, in modo che lo spazio si restringa riempiendo i vuoti. Una serie continua di quadri, che si incastrano uno dentro l’altro, scivolando in quello che Enrico Ghezzi ha definito “un abisso quieto”. Ad un certo punto la voce del critico si interrompe; essa riprende dopo qualche istante di silenzio. “C’è stata una telefonata, ma non importa. Fa parte del tessuto quotidiano del cinema di Yasujiro Ozu.”

Jasujiro Ozu

*

Il video che il presidente Trump ha postato sui suoi profili social mette in scena il progetto da lui annunciato sulla Striscia di Gaza. Dagli edifici distrutti dai bombardamenti israeliani, si passa in un batter d’occhio alla visione di un futuro distopico fatto di grattacieli, di spiagge affollate di turisti muniti di cocktail, di banconote che piovono dal cielo e raccolte da bimbi festanti; poi uno di loro regge il filo di un palloncino con la faccia di Trump, il quale appare ancora sotto forma di una enorme statua d’oro, curiosamente affine a quella di Saddam Hussein abbattuta dagli iracheni dopo la sua sconfitta. Data la concomitanza dei luoghi, ciò si potrebbe chiosare con le parole di un proverbio arabo mediorientale. “Quando un pagliaccio entra in una reggia non diventa un re, ma è la reggia a diventare un circo.”

*

Se per immagine si intende non solo quella specifica di un oggetto, di qualsiasi genere o forma si tratti, ma quella traslata o ideale della ‘cultura’ e, in particolare, di quella che noi stiamo vivendo; se, cioè, si vuole provare a distinguerne meglio i contorni e la posizione che essa occupa all’interno di un tessuto come quello attuale, allora si dovrà fare ricorso a colui il quale, più di un secolo fa, si era assunto il ruolo, sempre assai scomodo, soprattutto per essere l’oggetto degli strali più velenosi dei contemporanei, del profeta. Nel suo Schopenhauer come educatore, proprio in materia di ‘cultura’, Nietzsche afferma che “il prossimo millennio avrà due nuove idee, per le quali a ogni vivente di oggi gli si rizzerebbero i capelli in testa.” Le “idee” in questione fanno capo “a quella nuova idea fondamentale della cultura”, in base alle quale “quando il capofila pronuncia la parola d’ordine, essa deve riecheggiare in tutte le fila.” E qual è questa parola d’ordine, questo obbligo assoluto? “Combattere allineati”. Da ciò deriva che bisogna “trattare come nemici coloro che non vogliono allinearsi”. Oggi un tale precetto è riscontrabile in quasi tutti gli ambiti dell’istruzione e si sta consolidando in particolare negli atenei più prestigiosi d’America, alle prese con le imposizioni liberticide dettate dal capo della Nazione.

Donald Trump

*

In una foto scattata poco prima della morte, Wittgenstein è seduto su una sedia con un plaid sulle gambe, il viso scavato dalla malattia, le mani e gli avambracci inerti sui braccioli. La didascalia precisa che egli avrebbe appeso alla parete un lenzuolo preso dal proprio letto. Questo perché, ci si domanda; forse che la tinta era troppo vistosa e contrastava con la figura del suo corpo in modo a lui sgradito? Siamo poi così sicuri che il lenzuolo sia stato messo lì davvero? Tutto oscilla tra ciò che realmente si vede e ciò che soltanto si immagina e se tale incertezza potrebbe reiterarsi all’infinito, sono le parole dello stesso Wittgenstein a dirci che “un dubbio senza fine non è neppure più un dubbio” e se poi vogliamo imparare a filosofare “nella pratica”, allora ci si dovrebbe attenere a quest’altra affermazione, che sembra voler mettere fine una volta per tutte al problema. “I bambini non imparano che il libro esiste, che la poltrona esiste, ecc., ecc.; imparano ad afferrare il libro, a sedersi nella poltrona ecc., ecc.”.

Ludwig Wittgenstein

*

– Si era detto che per girare la scena iniziale di questo film ci doveva essere una giornata di pioggia, ma questo è un nubifragio!

– E noi due qui, bagnati fradici, al riparo (si fa per dire) della vecchia porta di ingresso della città…

– O di quel che ne resta. Non so come faremo quando dovremo accendere un fuoco con queste assi marce, come prevede il copione. Il regista ci ha lasciati qui ed è sparito.

– “Gli uomini sono un vero mistero per i loro simili”. Ce l’ho l’aria del monaco saggio, o no?

– Sì, ma ricordati cosa ti ha detto il regista: “devi apparire triste e pedante”.

– Però a me questa storia sulla verità multifocale mi ha confuso abbastanza le idee. Tu cosa ne pensi?

– Io sono un attore e quello che mi viene detto di fare, faccio. Piuttosto, non so come andrà al botteghino; sappiamo che i nostri film in costume gli americani non li vedono di buon occhio. Il loro governo dice che riaccendono lo spirito nazionale del Giappone.

– Già, è così. Ma perché non cominciamo; siamo qui da più di un’ora mezzi nudi e fa un freddo cane. Ah, eccolo finalmente!

Akira Kurosawa – Scusate il ritardo, ma volevo sincerarmi che il bimbo, prima di entrare in scena, fosse al caldo e insieme a sua madre. Ora possiamo partire: Rashomon, scena prima…

Rashomon

*

Nel nostro cielo un rombo di tuono è un docufilm diretto da Riccardo Milani, che racconta la vita e la carriera sportiva di uno dei più grandi campioni del calcio italiano: Gigi Riva. Dagli anni del dopoguerra nella tranquilla Leggiuno sul Lago Maggiore, dove Riva cresce e si mette in mostra nella squadra locale in cui si assiste, però, anche al dramma della perdita dei genitori, il conseguente difficile periodo del collegio, dove egli acquisirà quel carattere schivo e malinconico che lo accompagnerà per tutta la vita, al suo arrivo a Cagliari non ancora maggiorenne, al trionfo dello scudetto nel 1970 e ai fasti della Nazionale, ma anche ai gravi infortuni che ne hanno condizionato la carriera, conclusasi precocemente. Questo lavoro contiene non soltanto le imprese di un calciatore, ma è anche uno specchio del costume sociale degli anni Sessanta, basato sul contrasto tra la metropoli, rappresentata dalle grandi squadre del Nord, e la periferia nei panni di una Sardegna all’epoca tagliata fuori dal contesto comunicativo e politico del Paese. Tra le immagini che celebrano la figura di Riva, quella che si impone con più forza è quella finale in cui egli, ormai anziano, è ripreso di spalle sul lungomare di Cagliari mentre, all’orizzonte, un lampo improvviso squarcia le nubi. Gigi Riva è morto il 22 gennaio 2024.

*

Gianni Clerici lo definiva “veloce, un po’ leggerino ma capace di giocate taglienti e soffici allo stesso momento”. Si riferiva ad Arthur Ashe, il primo e finora l’unico giocatore di colore capace di vincere Wimbledon, il torneo da sempre più iconico e prestigioso del circuito tennistico internazionale. La finale si giocò sabato 5 luglio 1975, ma è opportuno ricordare due momenti che portarono Ashe ad un evento così straordinario. Nel 1969 egli aveva chiesto il visto per disputare un torneo in Sud Africa, che gli venne negato. Ci riproverà, ancora senza successo, l’anno seguente, fino a quando riuscì ad ottenerlo nel 1973. Arrivato in finale e sconfitto da Jimmy Connors, quel giorno il pubblico, composto ovviamente da soli bianchi, avrà applausi più per lui che per il rivale. Ritornando a quel Wimbledon di cinquant’anni fa, durante le sessioni di allenamento Ashe si accorge che un ragazzino lo segue come un’ombra. “Vuoi un autografo?” “No, ma è che sei il primo nero veramente libero che abbia mai visto”. La finale, disputata ancora contro Connors, fu un trionfo. Quel pomeriggio Arthur era in totale stato di flow (di ‘grazia’, si direbbe in italiano). Memorabile, oltre alle giocate meravigliose, è l’immagine di lui che ai cambi di campo si copre la testa con l’asciugamano per isolarsi dal contesto e mantenere alta la concentrazione. Arthur Ashe morì per le complicanze insorte a causa dell’Aids, contratto a causa di diverse trasfusioni, il 6 febbraio 1993.

Arthur Ashe