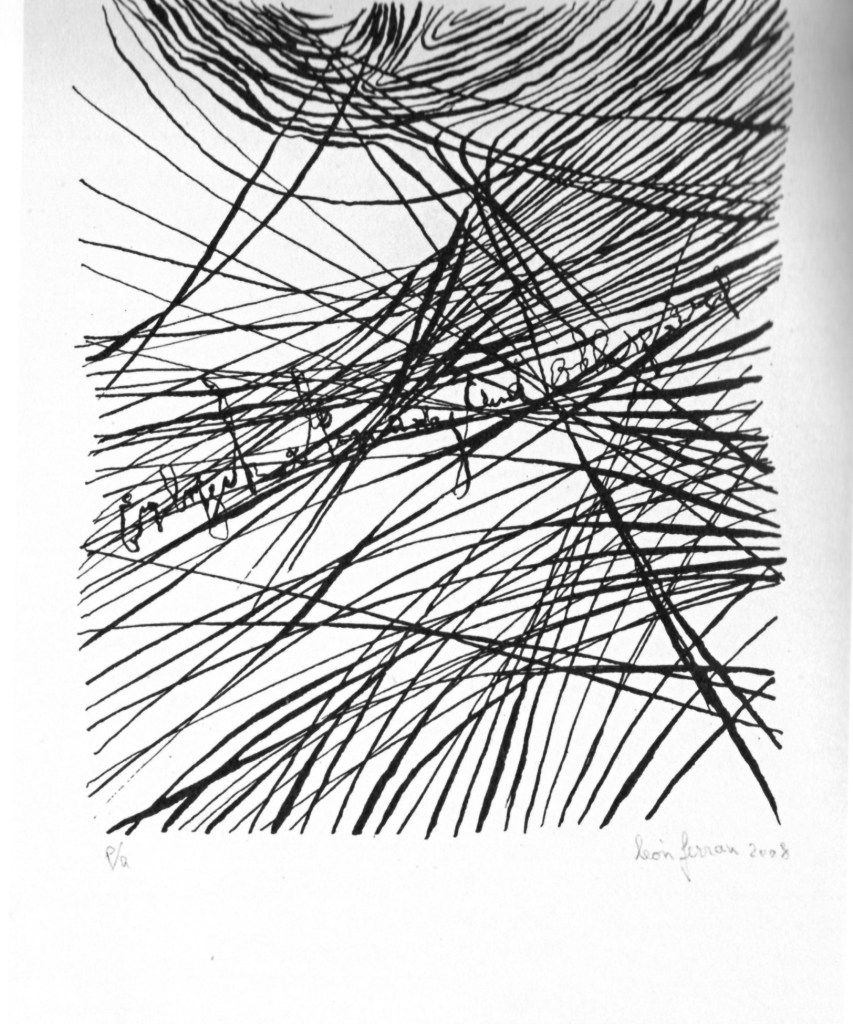

Alberto Giacometti

**

La musica di Wagner permette all’”abito immaginativo” di Baudelaire di indossare il drappo serale, il solo tramite il quale è consentito entrare nella sfera del sogno.

*

“In materia d’arte non ci sono minuzie” afferma Baudelaire e nulla, tanto meno la correzione delle bozze, dovrebbe sfuggire a questa regola.

*

Un’opera letteraria può anche essere in grado di imitare quei rettili le cui caratteristiche morfologiche permettono di conservarsi pressoché integri ogni qualvolta una parte del corpo gli viene troncata. Nella prefazione allo Spleen di Parigi, Baudelairesembra tenere conto di questa regola anatomica quando scrive che, pur spezzando il corpo di un’opera “in molteplici frammenti, […] ognuno di loro può stare da solo”.

*

Quando si compie un miracolo in letteratura? Quando un filosofo veste i panni del narratore. “’Filosofia narrativa’ era l’ideale di Schelling”, fa notare giustamente Scholem.

*

Nella foresta ancora vergine della critica Friedrich Schlegel avanza a colpi di machete. I frammenti sono i rami spezzati che si lascia dietro nel procedere.

*

Cosa vi è di più umano del corpo di Odradek, un rocchetto rivestito “soltanto di frammenti, sfilacciati, vecchi, annodati, ma anche ingarbugliati fra di loro e di qualità e colore più diversi”?

*

Per scorgere la scrittura, l’occhio dovrebbe avere le stesse componenti dell’inchiostro.

*

Lichtenberg sostiene che il ruolo del frammento deve essere quello di “lente di ingrandimento” su di un intero sistema speculativo.

*

Le frasi, i modi di dire del passato sono scolpiti nelle pareti rupestri del linguaggio.

*

In La tentazione di esistere Cioran si spinge a formulare una sorta di graduatoria fra coloro che hanno avuto un rapporto di sintonia con la morte. “Un attaccamento quasi passionale” fu quello che ebbe Keats, un atteggiamento “sensuale della morte” lo attribuisce a Novalis, ma nessuno come Kleist era “dotato per la morte”. Scrisse prima di uccidersi: “Un vortice di beatitudine mai presentita mi ha afferrato…”.

*

Il tempo dello scrittore è quello che gli serve per portare a termine il libro; quello del lettore è tutto il tempo che viene dopo.

*

Guido Morselli chiamava la sua Browning 7,65 “la ragazza dall’occhio nero”.

*

Per George Eliot Goethe è “l’ultimo uomo universale a camminare sulla terra”.

*

Il legame carnale che uno scrittore può avere con la sua opera è ben evidenziato da Walser quando scrive, a proposito di Kleist, “[…] Per terra, in camera sua, giacciono i manoscritti come creature orribilmente abbandonate da padre e madre”.

*

“Al migliore della sua stirpe”. Questa frase, che Kafka annota nei suoi diari, è quella che i discendenti di Kleist fecero scolpire sulla tomba del loro avo, nel centenario della morte.

*

Nell’estate del 1966 Giorgio Agamben partecipò al seminario che Heidegger tenne a Le Thor in Provenza. “[…] Non posso togliermi dalla mente l’incontro con Heidegger, che, nella mia vita, che pure si avvicina alla fine, non ha ancora cessato di avvenire”. Al culmine di questo toccante ricordo egli oggi può forse ancora udire il filosofo che “legge in tedesco, a voce bassa e commossa”, una poesia di Hölderlin.

*

Chi pensa alla scrittura come a un torrente in piena, ripensi alle parole di Kafka: “La lampada accesa, la casa silenziosa, il buio esterno, gli ultimi istanti della veglia mi conferiscono il diritto di scrivere, sia pure quanto vi sia di più misero.”

*

Leggendo i Diari di Kafka si ha l’impressione di aggirarsi tra cumuli di macerie ma, al tempo stesso, non si avverte l’urgenza di abbandonare quei luoghi per ritrovarsi al cospetto di edifici integri o addirittura abbelliti dai vasi sui balconi.

*

Nel saggio di Alberto Savinio Maupassant e l’”Altro” lo scrittore francese emerge dai fondali marini come una statua rivestita da una spessa patina di incrostazioni, che nasconde i tratti e le forme della figura ma, al tempo stesso, la rende più preziosa.

*

L’Europa, una “vecchia donna intanfita” come la definisce Nietzsche.

*

Ci vuole un fascio di luce molto potente per rischiarare quello che Novalis chiama “il corpo d’ombra” che è dentro di noi.

*

Esistono scrittori come Cioran capaci di stabilire contatti soltanto con quei personaggi che esprimono i pensieri e atteggiamenti più negativi, di rivolta, barbarici che possa racchiudere in sé un essere umano. A partire da Nietzsche, liquidato come nient’altro che “una somma di atteggiamenti”, per passare poi ad una mistica come Angela da Foligno, capace di “andare nuda per città e piazze, con pezzi di carne e pesce appesi al collo” inveendo contro se stessa, per poi sentirsi affine all’imperatore Tiberio “perché non amava nessuno”, oppure a un solitario come Swift, “pamphlettista di un’altra era, che precede l’uomo”.

*

Nel ritratto che Munch fa di Nietzsche, ad essere messo a nudo più che l’aspetto esteriore è il pensiero del filosofo. Le ondate di colore – un giallo reso opaco dalla presenza del grigio unito a un blu intenso – sembrano fuoriuscire dalla sua mente; il viso in posizione di tre quarti e la prominenza delle sopracciglia e dei baffi rendono ancora più intensa la profondità dello sguardo. Inteso in questo modo il quadro potrebbe rivelarsi come un vero e proprio “esperimento di chi è rivolto alla conoscenza”, secondo le parole che Nietzsche stesso pronuncia nella Gaia scienza.

*

L’ingresso di Cristo a Bruxelles di Ensor è l’emblema della parodia corrosiva sui belgi e Baudelaire rincara la dose nel cogliere i tratti del brussellese “scuro, informe, dalla bizzarra conformazione delle mascelle”.

*

Il corpo di “The Ram” Robinson interpretato da Mickey Rourke nel film The Wresler di Darren Aronofsky è un corpo pieno di cicatrici, rallentato dalla fatica, preso a calci dalla vita. Ciò nonostante, egli vive grazie alle ferite di cui il suo corpo è pieno, che finiscono per diventare la condizione necessaria del suo stesso vivere. Quando egli si lancia per l’ultima volta dalle corde sull’avversario disteso al tappeto sembra aver raggiunto il perfetto dominio di tutti gli organi del proprio corpo, di averne assunto la padronanza assoluta. Volendo dirla con Cioran “diventerebbe esso stesso coscienza, e smetterebbe di svolgere il suo ruolo di corpo”.

*

In Shame del regista Steve McQueen Brandon, interpretato da Michael Fassbender, è un giovane uomo d’affari totalmente asservito al sesso, fatto di incontri occasionali con prostitute e di continue masturbazioni. È un individuo che vive un erotismo sempre mediato da uno schermo che, di volta in volta, vediamo essere quello del PC, delle finestre che diventano luogo di voyeurismo, del denaro che permette al corpo di essere oggetto di acquisto. Costui altro non è ormai che un automa continuamente immerso in un ‘brodo’ di esperienze sensuali, la cui frenesia copulatoria mostra fino alle fondamenta la condizione alienata dell’uomo odierno, vanamente protesa alla ricerca di un mondo che possa dirsi quantomeno plausibile.

*

Tetsuo: The Iron Man del regista giapponese Shinja Tsukamoto mette in primo piano, nei suoi accenti più estremi e deliranti, il corpo-macchina. Un anonimo impiegato si trasforma in un grumo di materiale ferroso, che si impossessa progressivamente del suo corpo, gli procura dolori terribili ma, al tempo stesso, un irrefrenabile desiderio sessuale che culmina in un amplesso in cui egli provoca la morte della fidanzata con il pene trasformatosi in un trapano a fresa. Completamente divorato dal metallo e in preda alla follia, si scontrerà con un rivale in una lotta titanica dove alla fine si assiste alla creazione di una enorme scultura formatasi tramite la fusione di quei due corpi mostruosi in un inestricabile groviglio di tubi, cavi, guaine metalliche che, fotogramma dopo fotogramma, assume la forma di un fallo. Ma nelle movenze stilizzate e rituali, negli sguardi intrepidi e penetranti dei contendenti emergono ancora i tratti che furono dei samurai, perenne omaggio al maestro Kurosawa.

*

Il corpo contemporaneo, quello che il cinema più intelligente scava e mette in luce, non è il corpo armonioso e trionfante dell’iconografia classica e in particolare della scultura greca – “drogato di geometrie platoniche”, secondo Deleuze – ove a fare da guida è il concetto di limite e di finito, quel “nulla di troppo” che segue quasi come un ammonimento il “conosci te stesso” dell’oracolo delfico. Mentre il corpo classico, levigato fin nelle più intime pieghe, sinonimo di movimento puro, ha espulso il tempo, il corpo contemporaneo è in grado di muoversi solo se si innerva su delleprotesi, come il Tetsuo di Tsukamoto, oppure è estenuato e preda di continui deliqui come quello di Justine in Melancholia. E quando il lottatore di wrestling interpretato da Rourke prova a cambiare vita lavorando in un supermercato, vede nei clienti i propri fantasmi e finisce per demolire gli scaffali della merce.

*

Nella vita molti degli accadimenti giungono inattesi, a fari spenti. “Non ho avuto sentori”, si legge in una poesia di Kavafis; alle volte non si avvertono neppure “i colpi di chi è lì a murare”. E quando si pensa ancora di fare parte di una rete di rapporti, ecco che “a mia insaputa, dal mondo mi hanno chiuso fuori.”

*

Scrivere con regolarità su un taccuino vuole dire obbedire a una inclinazione arcaica, simile a quella del collezionista di libri e di altri oggetti antichi e rari che hanno la particolarità di essere inutili, proprio in quanto sfuggono alla tirannia dell’utile. Le frasi che riempiono i taccuini hanno la stessa valenza degli oggetti – rarità preziose oppure cascami, poco importa – che il collezionista accumula in una stanza apposita (il taccuino è quella stanza, le frasi sono quegli oggetti). Si può arrivare a identificarsi completamente con i propri taccuini, dai quali non ci si separa mai e vi si trasferisce i propri piccoli pezzi da collezione: conchiglie e sassolini colorati che la corrente spiaggia a intervalli regolari.

*

Il taccuino è indispensabile quando si visita una mostra, in quanto i testi che spesso fanno da supporto alle opere esposte non di rado ne rappresentano le indispensabili appendici. Davanti ai quadri del pittore belga Paul Delveaux, come non prendere nota di frasi come questa: “Per Delveaux il treno è la vita”, a cui poi si ripensa una volta sedutisi nello scompartimento di un treno in attesa della partenza. I suoi treni non sono mai in movimento e verrebbe da aggiungere che l’atmosfera che si respira è quella statica e sonnolenta delle stazioni di provincia. Probabilmente non è errato pensare che egli non avrebbe dipinto uno solo di quei treni, se anche allora ci fosse stato il divieto di fumo nelle carrozze.

*

Il taccuino sul quale scrivo permette all’inchiostro di scorrere fluido sulla carta molto liscia, di un bianco lievemente opaco. “Pochi sono riusciti, al pari di Chagall, a rappresentare l’universo ebraico con altrettanta naturalezza e profondità”.

*

Nel catalogo delle opere che lo scultore Valeriano Trubbiani ha dedicato a Giacomo Leopardi è riprodotta un’incisione intitolata Entro dipinta gabbia. La gabbia in oggetto altro non è che il “palazzo avito” dei conti Leopardi e, appollaiato sul balcone, un grosso uccello fissa lo sguardo verso il basso nel punto dove compare il viso dolente del poeta sulla soglia del portone di ingresso dell’edificio, dalla cui sommità ad arco si allungano le punte di una inferriata pronte ad abbassarsi per impedire qualsiasi tentativo di fuga. Questa immagine ci invita a paragonare Leopardi a un Gulliver rinchiuso in un ambiente lillipuziano, gigante prigioniero di un popolo di nani.

*

Il segno distintivo del cinema di Mario Bava sta nei colori: brillanti, lucidi e smaltati come quelli che la Pop Art usa per le sue creazioni artistiche. Nel 1956 Richard Hamilton realizzò il collage Che cosa rende le case di oggi così diverse, così attraenti, ove i due aggettivi si addicono a molte delle pellicole di Bava e gliene rendono il giusto omaggio.

*

Può accadere che la scelta delle cartoline che riproducono opere d’arte fatta prima di entrare nelle sale di una mostra occupi tempo ed energie addirittura maggiori di quelli che saranno impiegati nella visita stessa, poiché l’intento di chi le acquista non è soltanto quello di soddisfare il gusto personale, ma anche di tenere conto delle preferenze di coloro ai quali verranno spedite, dal momento che il piacere del dono è alla base della ricerca. Perciò si richiede grande attenzione e pazienza da parte di chi le sceglie, ed è allora che il corpo è immerso nel proprio immaginario, adattato, nel segno di Barthes, “alla gioia di classificare”.

*

Benjamin giudica come “atroce” la condizione di solitudine che attanaglia Baudelaire lungo tutta la sua vita. Va aggiunto che la solitudine edifica, essa soltanto, l’autorità dello scrittore.

*

Il rapporto tra le città e la scrittura è consolidato nel tempo. Le parole viaggiano a milioni nei messaggi inviati dai telefoni cellulari e la città odierna – sono parole di Italo Calvino – “è quella su cui aleggia un pulviscolo di scrittura che non si sedimenta né si calcifica”.

*

Quando lo sfacelo di tutto l’immenso reame di cui è signore si profila agli occhi del Gran Khan, la curiosità che suscita la descrizione di città improbabili e meravigliose fattagli da Marco Polo sembra essere la sola cosa in grado di preservarlo dalla disperazione e dal desiderio di suicidio. Avanzi di scrittura in un mondo ormai da tempo condannato alla rovina, “le città invisibili” saranno, forse, tutto ciò di cui resterà una qualche traccia quando anche l’ultima vicenda sulla terra avrà conosciuto il suo epilogo.

*

Nelle pagine de Il Parini ovvero della gloria Leopardi delinea il profilo dei lettori ideali i quali, quando vengono a trovarsi nella “congiuntura” più favorevole “leggono, creano in sé mille moti e mille immaginazioni, errando in un delirio dolcissimo, e quasi rapiti fuori di sé”.

*

Il concetto che sta alla base di buona parte dell’arte moderna è quello di ‘deformazione’. “Il mio grande desiderio è di imparare a fare delle deformazioni, o inesattezze o mutamenti del vero; il mio desiderio è che vengano fuori, se si vuole, anche delle bugie, ma bugie che siano più vere della verità letterale”, scrive Van Gogh in una lettera. In altri termini, si tratta della stessa strada percorsa da Poe nel racconto Ligeia, ove cita un’affermazione di Bacone che dice: “Non vi ha squisita beltà senza qualche stranezza nelle proporzioni”.

*

“Come uno scarico di immondizie”, Borges definiva la sua prodigiosa memoria in grado di accumulare tutto ciò che leggeva.

*

A volte accade di trovarsi in sintonia con lo scrittore argentino Enrique Larreta al quale – sono parole del connazionale Alberto Manguel – “ogni frase suggeriva un’infinità di idee e immagini e lui, smarrito nei mondi creati dalla sua mente, smarriva il filo della lettura.”

*

Anche per Kafka il desiderio di evasione si traduce in mete esotiche, ma egli trasporta la grigia e monotona realtà fatta di strade brulicanti di tram e di carrozze che si scorgevano dalle finestre del suo ufficio in “campi di canna da zucchero e cimiteri musulmani.”

*

“Chi non sa scrivere non s’immagina neppure che lavoraccio è: due dita scrivono e tutte le altre membra soffrono!”. Se tale sfogo appartiene ad un copista medievale, tuttavia la fatica dello scrivere va ben oltre le difficoltà che un’epoca come quella prospettava ai pochi che possedevano la tecnica scrittoria. L’impegno mentale al quale la scrittura sottopone non è affatto mitigato da una comoda scrivania o da una fibra veloce.

*

“Raphel maì…”.Nembrot, incatenato in fondo al pozzo, non smette mai di ripensare a ciò che un tempo fu Babele e la notte sogna di quando, issato sui ponteggi traballanti, seguiva passo a passo le fasi della costruzione e calcolava con esattezza i quantitativi di malta che occorrevano per ogni metro cubo di mattoni. Qualcuno ancora lo ricorda mentre discuteva con gli operai vestito come uno di loro, incurante del sole cocente o sotto il diluvio; soltanto la corporatura gigantesca lo distingueva dagli altri. Era necessario ultimare i lavori al più presto, perché correva voce che Dio avesse in mente di sommergere di nuovo la terra, ma la torre che stava sorgendo era così alta da poter mettere al sicuro fino all’ultimo abitante. “Riuniamoci tutti in questo luogo, così nessuno ci potrà fare del male”, amava dire quell’uomo infaticabile finché un giorno, con suo grande sgomento, gli uscirono di bocca parole che non riusciva a comprendere e l’unica frase che una volontà maligna lo costringeva a ripetere era: “Raphel maì amècche zabì almi”.

*

Palinuro era caduto in mare ed era annegato per il capriccio di un dio. Voleva a tutti i costi condurre a destinazione la nave che trasportava l’eroe per il quale tutti avrebbero sacrificato la loro stessa vita, ma opporsi alla volontà di voialtri dèi è impossibile per noi umani. Ora, però, egli sa chi era realmente Enea; lo strumento perfetto nato dall’abile mente di un poeta, creato al solo scopo di dare lustro ad un impero tirannico. “Spero tu voglia ammettere, mio caro, – gli disse Ermes, che continuava a essere utilizzato come un piccione viaggiatore – che se ti trovassi nella stessa situazione di allora, questa volta lasceresti il timone e andresti a dormire al sicuro sotto coperta, così da non doverti più risvegliare sulle rive dell’Acheronte”. Con sua sorpresa, il nocchiero rispose che avrebbe cercato una nuova nave e un comandante altrettanto valoroso a cui offrire la propria esperienza, così da portare a termine la missione.

– Ci sarebbe il Titanic, che sta partendo proprio adesso -. Quel dio subalterno era troppo indaffarato e lo abbandonò in tutta fretta.

*

Dopo essere stato tutto il giorno fuori a pascolare il suo gregge, Polifemo rientrò come tutte le altre sere che era già quasi buio ma, appena ebbe acceso la lampada a petrolio appoggiata sulla mensola dietro la porta di casa, vide sparpagliati sul pavimento quelli che, a prima vista, sembravano escrementi, ma ad uno sguardo più attento si rivelarono degli spaventati omuncoli in cerca di un riparo e di un po’ di cibo (“greci” si sarebbero fatti chiamare). Agli strani ospiti egli diede subito volentieri l’aiuto che chiedevano alloggiandoli nella stanza più calda e accogliente. In seguito, però, stancatosi della loro presenza, che pure continuava ad essere discreta e assai poco onerosa per il bilancio della sua attività agricola (quei minuscoli esserini, infatti, consumavano tutti insieme in un giorno il quantitativo di provviste che riusciva a mettere insieme in meno di un’ora di lavoro), li divorò ad uno ad uno, compreso colui che reputava il conversatore più arguto e più ricco di talento oratorio.

*

La levigatezza dei versi di Sandro Penna si mostra nella “lucida bianca porcellana” degli orinatoi sotto il sole estivo.

*

“Gigantesco villaggio moribondo”. Così Kafka definiva Vienna, ma non molto diversa è l’opinione che se ne trae osservando le foto dei tetri edifici di alcuni quartieri di Praga.

*

In uno dei Pensieri Leopardi scrive “che il malato in punto di morte non dà vera fede né a medici né ad amici, ma solo all’intima sua speranza, che gli promette scampo dal pericolo presente”. Singolare preveggenza la sua, poiché, stando alle testimonianze di chi gli fu accanto nelle ore che precedettero il trapasso, egli era convinto di poter superare quella che riteneva fosse una delle tante crisi dovute alla sua “asma nervosa”.

*

Scrivere per Blanchot “è entrare nell’affermazione della solitudine, dove incombe il regno della fascinazione”.

*

L’essenza della scrittura è nella sua estraneità rispetto a tutto ciò che fa parte del vivere comune.

*

Se al di fuori dell’agire quotidiano si prospettassero possibilità ulteriori, presenti in un luogo dove i gesti e i pensieri, pur rarefatti e impalpabili, siano tuttavia perfettamente definibili, catalogabili e classificabili; se, cioè, si aprisse il confine di quello che Barthes definisce come “il territorio del Neutro, strano ‘colore’ che – pur non essendo al pari degli altri catalogabile – tuttavia è vivo e reale al punto da poter ‘macchiare’”?

*

Seppure si sia convinti della bontà del detto di Plinio il Vecchio “Nulla dies sine linea”, forse è esagerato stare tutto il giorno sopra un frammento.

*

Quando si costruiscono edifici nei luoghi dove prima ne sorgevano altri bisogna rimuovere con la massima cura le macerie e i calcinacci che ingombrano il terreno, in quanto una parte anche minima di questi potrebbe infiltrarsi negli ingranaggi dei macchinari edili con la conseguenza di ritardarne l’ultimazione. Abbiamo sotto gli occhi città che sorgono rapidamente sulle rovine di altre, distrutte in seguito a guerre e cataclismi di ogni genere; ma è lecito chiedersi se abbia senso continuare a costruire, dopo che sarà resa nota a tutti la sentenza di Brecht, secondo la quale di queste nuove città “resterà solo chi le traversa ora: il vento!”.

*

La Donna in piedi di Alberto Giacometti proietta la propria ombra filiforme all’indietro di duemila anni, congiungendosi con L’ombra della sera nel museo etrusco di Volterra.

*

Nella breve riflessione dal titolo L’automobile smitizzata Giacometti, interrogandosi sul significato di quello che è uno dei grandi oggetti di culto del ventesimo secolo e sul suo rapporto con l’arte figurativa, afferma che l’automobile, come quintessenza del finito e del perfetto, “non ha nulla a che vedere con la scultura”, dal momento che questa ha proprio nella non finitezza e nella precarietà la sua prerogativa più importante. Ma con l’irruzione della pittura astratta e concettuale, l’immagine dell’automobile si svincola dalla schiavitù dell’effimero per diventare essa stessa, anche se “arrugginita, ammaccata, rotta”, oggetto d’arte.

*

Riferendosi alla sua opera, Giacometti afferma: “Quello che cerco di fare è soltanto riprodurre su tela o con la creta, quello che vedo”. Impresa, questa, titanica e impossibile, che lo respinge immancabilmente nel territorio dell’incompiuto dove però, ad attenderlo, ci sono Michelangelo e Cézanne.

*

È noto che Giacometti non smettesse mai di disegnare, anche nei momenti in cui non si è soliti farlo, persino sui tovaglioli di carta del Caffè parigini dei quali era un assiduo frequentatore. La testa umana – sua autentica ossessione – l’aveva di fronte anche mentre fissava le uova sode sul tavolo del ristorante, così come la visione della realtà per lui era tale da potersi racchiudere tutta intera nel bicchiere posto lì accanto.

*

Nulla come le foto che ritraggono Giacometti nel suo atelier dà l’idea della creazione artistica come mero lavoro manuale. L’occhio dell’osservatore è attratto più dalla grande quantità di oggetti sparsi alla rinfusa tra quelle pareti scalcinate, che dalle opere presenti nella stanza. Gli avanzi di creta e di gesso sul pavimento, ai piedi dei supporti che reggono le sculture, sono muti testimoni di quel continuo e infaticabile gesto del fare e del disfare, che uno dei massimi conoscitori dell’opera di Giacometti, Yves Bonnefoy, paragona all’attività “dei veri alchimisti”, in grado di liberare “dal piombo della materia – quest’illusione – l’oro della presenza dell’essere umano a se stesso”.

*

Tra le molte visioni oniriche presenti nell’opera di Jean Paul ve n’è una che egli cataloga tra “le immagini sensibili dell’orecchio” ed è quella degli uccelli chiusi in gabbia, che “cantano in sogno le loro lunghe canzoni”.

*

Se per Holderlin l’atto della scrittura è equiparabile al “gesto del seminatore”, allora il primo passo sarà la consapevolezza di essere seme.

*

Nella prefazione alle Lettere su Cézanne Rilke mette in evidenza il fatto che “è attraverso [Cézanne] che Rilke individua il varco oltre il quale stabilire la reciprocità tra le ‘cose’ e chi le guarda”.

*

Dal Van Gogh di Artaud fuoriesce una scrittura fatta di colori a macchie violente; quegli stessi colori che, a detta dei medici che lo avevano in cura, il pittore a volte ingoiava.

*

Nel libro, esattamente come fa il nuotatore, “occorre poterci mettere la testa dentro e sempre di nuovo fuori”, scrive Nietzsche.

*

Lo scrivere come lavoro giornaliero, incessante, a volte anche monotono. Si deve procedere incuranti di tutto, come Cézanne al quale a volte succedeva di venire inseguito da bambini che gli tiravano i sassi.

*

Riferendosi al castello dei sapienti della Commedia dantesca, Borges ne fa “un caso perfetto di uncanniness, di orrore tranquillo e silenzioso”. Anche il limbo dei sapienti è, dunque, un luogo di tormenti, pur se soltanto interiori, che vediamo apparire con evidenza nel pallore di Virgilio, in quanto “egli stesso è uno dei reprobi”. La schiera dei poeti che accoglie Dante – “parlano di letteratura, cos’altro potrebbero fare?” – sconta l’emarginazione e l’oblio.

*

Gli antichi egizi non organizzavano un’orgia senza avere prima posto nel luogo convenuto qualche macabro emblema (per esempio uno scheletro), che ricordasse a tutti i presenti la fugacità della vita.

*

Mentre si guarda un plenilunio vengono in mente le parole di Kafka, che definiva la luna “un dimenticato palloncino di carta stranamente colorato”.

*

Gozzano vede l’India come il “vero cimitero del mondo”. Forse è da qui che nasce la sua attrazione per le città indiane e in particolare per Goa, definita come “la più strana, la più triste delle città morte”, cui insiste poco oltre – quasi a voler dare corpo a un’ossessione – “della morte nella città della morte”.

*

Freud ammonisce che “né il poeta può sfuggire allo psichiatra, né lo psichiatra al poeta”. Come i diavoli di Malebolge, i loro corpi sono destinati a piombare avvinghiati in un lago di pece.

*

Nelle pagine iniziali de La vocazione interrotta, Pierre Klossowski sottolinea il forte impatto che un’opera letteraria deve esercitare sul lettore: “Non si legge impunemente; consentire a una realtà fittizia è pur sempre sentire quella finzione in modo reale”.

*

Ogni rivoluzione, grande o piccola che sia, procura scosse di cambiamento. Basti pensare al 1789 quando, alle bordate di artiglieria contro la Bastiglia, fecero eco a Bologna i tremiti delle zampe di una rana nel corso degli esperimenti sull’elettricità condotti da Galvani.

*

In queste righe indirizzate alla fidanzata Felice, Kafka sottolinea l’impatto che la scrittura ha su di lui: “In questo senso scrivere è un più profondo sonno, e cioè morte, e come non si trarrà né si potrà trarre un morto dalla sua tomba, così neppure me di notte dalla mia scrivania.”

*

Tra le conseguenze che può avere l’uscita di un libro vi è anche quella che Italo Calvino chiama “lo scaffale ipotetico”. Una volta acquistato, il libro entra nella casa del lettore al pari di un ospite di assoluto riguardo. Può addirittura accadere che il nuovo arrivato scompagini l’ordine, peraltro sempre precario, presente nella libreria. Come rileva lo stesso scrittore il libro in questione può causare l’arretramento in seconda fila di una serie di volumi, mossa che provoca quasi sempre l’avanzamento di altri. In quei frangenti il proprietario è come un generale che muove le truppe e ordina il fuoco.

*

Benjamin che possedeva, seppure itinerante a causa dei suoi continui spostamenti, una raccolta di libri di grande pregio, una volta pronunciò una frase che sembrava andare nella direzione contraria rispetto all’attitudine del collezionista: “Di tutte le maniere di procurarsi libri, la più degna di lode è ritenuta quella di scriverli da sé”.

*

La presunta facilità dei temi e della prosa che caratterizza tutta quanta l’opera di Walser potrebbe essere opportunamente chiosata dalle parole che Dante mette in bocca a Virgilio, quando i due stanno per varcare la soglia dell’Inferno: “Non ti inganni l’ampiezza de l’entrare”.

*

Nel racconto Jacob von Gunten Walser allude all’Istituto Benjamenta, un singolare collegio nel quale i giovani allievi sono lì soltanto per imparare una alquanto misteriosa disciplina dell’obbedienza, in grado di staccarli da qualsiasi desiderio di aspirazione sociale. Nel corso della sua vita lo scrittore svizzero fu varie volte ospite di un ricovero per scrittori emarginati a Zurigo che egli chiamava “Camera di scrittura per disoccupati” e lì ci si serviva della sua calligrafia per copiare lettere da indirizzare a negozi, uffici e privati. L’Istituto Benjamenta e la “Camera” sono fra i luoghi – uno immaginario, l’altro reale – che disegnano il profilo più veritiero di Walser, racchiuso nella volontà di essere “un magnifico zero, rotondo come una palla”, al quale, però, tutti coloro che si sentono scrittori devono in qualche modo riconoscenza.

*

“Si vedono dall’alto luoghi nei quali non si metterebbe mai e poi mai piede, perché in certe regioni, anzi nella maggior parte di esse, non si ha alcun motivo speciale per andarci. Quanto è grande la terra e quanto poco la conosciamo!”. In queste parole di Walser circa il resoconto di un volo in mongolfiera che egli fece da Berlino fino alle spiagge del Baltico si avvertono, insieme, l’emozione e lo stupore che quel viaggio nell’aria, forse l’unico in una vita segnata da innumerevoli camminate, compresa l’ultima, dove trovò la morte sulle pendici delle montagne svizzere il giorno di Natale del 1956, profuse nel suo animo. W.G. Sebald, scrittore a sua volta e, al pari di Walser, instancabile camminatore, coglie forse come nessun altro le sensazioni espresse dal maestro, che riesce a trasmettere “in tutte le sue prose, dove vuole innalzarsi oltre la pesante vita terrestre, vuole dileguarsi tacito e lieve in direzione di un mondo più libero”.

*

Il libro di Sebald Storia naturale della distruzione è composto, come quasi tutti gli altri suoi lavori, non soltanto di parole ma anche di immagini, perlopiù fotografiche. I resoconti dei bombardamenti alleati sulle città tedesche nell’ultimo periodo della guerra lasciano spazio ad un’atmosfera in alcuni casi paradossalmente idilliaca, come mostrano le foto delle macerie di Colonia, sopra le quali “il verde ha attecchito rigoglioso”, oppure ad Amburgo, dopo la terribile incursione in cui fu fatto largo uso di bombe al fosforo, dove di lì a poco “parecchi alberi e arbusti conobbero una seconda fioritura, in particolare i castagni e i fiori di lillà”.

*

Nelle sue interminabili scorribande per mezza Europa, in treno, in autostop quando non, assai spesso, a piedi, Sebald si mette sulle tracce di un gran numero di personaggi, alcuni famosi, altri pressoché ignoti. Quando è il turno del “dottor K.”, questi si trova in Italia nell’autunno del 1913, precisamente a Riva del Garda, in compagnia di due ignote figure maschili, che di particolare hanno “dei baffetti neri”, che li rendono simili come due gocce d’acqua. Va da sé che “la compagnia dei due assume tratti sempre più abominevoli, e sul laghetto delle onde gli pare di essere in tutto e per tutto loro prigioniero. Che alla fine lo riportino a terra, è ben magra consolazione. Altrettanto comodamente avrebbero potuto ammazzarlo a colpi di remo.”

*

Baudelaire lamentava la presenza costante del “canagliume letterario”, al pari di coloro che restano aggrappati al piacere e ai divertimenti “come i naufraghi al relitto di una nave”.

*

Nella Crocifissione dipinta da Giovanni Canavesio, pittore tardomedievale attivo tra la Liguria e la Francia meridionale, il sangue sprizza copioso dalle ferite di Cristo e dei due ladroni, entrambi con gli occhi stranamente bendati, mentre alcuni sgherri armati di lance e di mazze primitive infieriscono su quei tre poveri corpi che si contorcono in preda a indicibili sofferenze. In cima alle croci dei due reprobi sono posti su di una un angelo e sull’altra un demonio; questi ha già le mani sul dannato per strapparlo il prima possibile di lì e condurlo all’inferno, mentre l’angelo ha preso per mano l’anima del pentito, dipinta nei panni di un nudo e buffo corpicino, che passeggia sul corpo al quale fino a qualche istante prima apparteneva. Il tutto sullo sfondo di un cielo nero come la pece, nel quale il sole e la luna ammiccano con le loro facce, suggellando il trionfo del grottesco.

*

Ciò che più attira l’attenzione del ritratto che Schiele fa della sorella Gerti sono le mani. La sinistra si trova aderente al viso in un’improbabile posizione orizzontale, mentre l’altra sporge dalla manica della vestaglia che nasconde il braccio. In aperto contrasto con la dolcezza del viso, quelle mani spuntano come artigli di un rapace.

*

Linee. Curvature sottilissime che delineano i contorni del volto e accennano il busto. Linee che poi si intersecano con altre le quali, a loro volta, vanno a comporre il profilo del naso e degli occhi. Soltanto la bocca, una macchiolina rotonda di colore vermiglio, sembra voglia per un attimo scompaginare questa inflessibile struttura. Ma tutto fa capo alle linee nella Donna sigillata di Paul Klee.

*

Nel Souvenir de Voyage di Magritte le due nature, quella umana rappresentata da un signore in piedi accanto al tavolo di una stanza vestito in modo sobrio ma raffinato, e quella bestiale nei panni di un leone che gli si accovaccia ai piedi in tutta la sua fierezza, si incontrano nuovamente come nel canto introduttivo della Commedia dantesca. Viste così si può pensare che esse abbiano avuto più di un motivo per essersi riavvicinate dopo un così lungo tempo.

*

August Sander fu colui che, da operaio nelle miniere di ferro, depose la trivella per maneggiare la macchina fotografica. Nel 1929 venne pubblicato un suo libro dal titolo Ritratti del Ventesimo Secolo, primo passo di un progetto che aveva l’intento di porre sotto lo sguardo dell’obiettivo l’intera società tedesca. Ma subito dopo arrivarono i nazisti a sequestrargli le lastre e a suggerirgli che sarebbe stato preferibile per lui fotografare la natura e i paesaggi. Del resto, ritratti come quelli del Notaio, Pasticciere, Deputato indicano inequivocabilmente la matrice di provenienza di coloro i quali gli avevano dato quell’avvertimento.