- la lotta degli specchi*

Sulla linea ferroviaria Mortara – Pavia, un po’ prima di Casoni di Sant’Albino, è fermo un vagone merci, in mezzo alla campagna, da solo.

Si tratta di una linea a binario unico, non elettrificata, sulla quale era ancora in servizio, al momento dei fatti, una locomotiva a vapore, ormai in funzione soltanto per scopi turistici, come la fiera del salame d’oca, l’ultima domenica di settembre.

I fatti di cui sopra, noti per molte testimonianze oculari, oltre che attraverso i verbali degli addetti e le numerose proteste per l’interruzione del servizio – un vagone perso? hanno perso un vagone? povera Italia! ecc. ecc. – avvengono il giorno due di aprile, giorno feriale e qualunque, un martedì, se non fosse che era in corso, ormai avanzato, l’allagamento delle risaie.

Tale fenomeno, spettacolare, raggiunge i suoi massimi effetti nei primi, primissimi giorni della sommersione – è così che si chiama – quando la superficie delle risaie appare come uno specchio desertico, lucente, non turbato da cose vive. Dovrebbero i residenti esclamare a ogni piè sospinto? – vantare lo spettacolo ai visitatori, ai passanti? – nemmeno un po’ – tale bellezza viene rintuzzata adducendo difetti su difetti – ah tutti questi concimi! hanno dato il diserbo? senti come pizzica il naso! ci risiamo con le zanzare! – per cui lo spettacolo, più che guardato, viene tenuto d’occhio, sminuito, senza concedergli la meritata follia, mentre i due specchi si affrontano, mai esausti – acqua e cielo – accecati l’un l’altro, con luci che rispecchiano luci, grandiosamente, man mano che avanza il giorno, come irridendo e tagliando fuori gli esseri opachi – quei meschini! – gli oscuri oggetti fermi, o lentamente in cammino sulle striscioline di terraferma, come noi, meschinetti.

Ecco perché tutti tirano dritto – e i turisti? nemmeno a parlarne! quegli ignavi! con tutti i bei posti, ariosi e ventilati che ci sono! – per cui vano è ogni tentativo di farne un evento a livello almeno nazionale o europeo, fischia! – carta sprecata anche i dépliant, le strade del riso, i canali navigabili – se mai ci fossero!

In tale perfezione senza macchia, distribuita in quadrati e rettangoli, separati da righine sottili come, per l’appunto, cornicine di specchi, emergono, leggermente rialzati sulla massicciata, i binari, a fior d’acqua e, nella generale profusione di luce, visibile da lontano, questo vagone, per il quale non c’è motivo comprensibile.

La spiegazione che viene data dal personale ferroviario non risponde in alcun modo all’ interrogativo che emana da quella sagoma indecifrabile, decrepita e arrugginita, forse una volta usata come carro bestiame, al momento, vuota. La spiegazione che si sente in giro riguarda un improvviso colpo di freno del macchinista, sembra per evitare un tasso (o era una volpe?) che, nella notte, attraversava i binari. La spiegazione che, dal punto di vista ferroviario, potrebbe essere plausibile, o così tentano di spacciarla, non spiega, né poco né tanto, il significato di quel vagone, formatosi nel corso delle ore, crescente sotto la luce del mezzogiorno, mentre il sole sta scalando la volta deserta del cielo, sotto il quale sembra acquattarsi quella presenza rugginosa, schiacciata al suolo, come un coniglio – o un leprotto – che si accuccia immobile in mezzo alla strada, confuso tra le macchine che passano, non sapendo che fare, sperduto.

Un’incurabile malinconia sembra adesso velare la sua sagoma – forse i vapori della calura, la perdita di ogni movimento, su quei binari in piano, senza un abbrivio possibile, una discesa, da mettersi in moto, un mezzo giro di ruota poi un altro, eh dai!

E adesso cominciano i curiosi – ah me li immagino mentre chi passa in bicicletta si ferma, mette un piede per terra e osserva, oppure pianta la bicicletta nel fosso, fa addirittura il giro sugli argini fino ad arrivare ai binari dove finalmente può curiosare da vicino – ma il portellone è chiuso, allora guarda dentro da uno spioncino, si abbassa, guarda le ruote lucide dove sfrega il binario, le balestre di ferro, gli orifizi degli ingrassatori, che cazzo guarda! si china per vedere gli assali, come chi spia le intimità di un prigioniero legato a un palo.

Ormai mezzogiorno è passato da un bel po’ e l’acqua scintilla da tutte le parti, lanciando aghi acuminati e splendenti, riverberi che confondono la vista. La luce può essere un problema, anzi lo è, altrimenti perché la vita è opaca? rifugiata in forme oscure? – questo è il vero problema, altro che balle! Perché altrimenti si sono inventate le tendine alle finestre, i pizzi traforati, i pesanti tendoni, gli scuri, le persiane, le tapparelle? ci sarà un motivo? per ripararsi dal buio? no! e i cappelli con la tesa larga? quelli con la visiera? e gli occhiali da sole allora? i Rayban, perché tanti Rayban in giro?

Più la luce aumenta più il vagone diventa piccolo e tozzo. A essere precisi non si capisce bene se si stia cancellando nella gran luce o se stia, come pulsando, come un fantasma che respira, ampliandosi di volume.

Sono tutti fenomeni dovuti all’immobilità.

Contrariamente all’opinione comune, una cosa ferma è la cosa più insicura e instabile che ci sia. Sottoposta agli sguardi, come sul tavolo anatomico, sempre più misteriosa, essa non ti dice né di no né di sì – perciò ancor più si agitano le pupille, intolleranti, offese – e muoviti porca vacca! – tanto basterebbe per dare un po’ di sollievo, per fare muovere l’occhio, fisso, svergognato – eh basta con questo guardare! ormai in imbarazzo, lui medesimo – ma responsabile di che? sbotta a un bel momento! di cosa? – muovetevi voi piuttosto, via da davanti! – adesso che lo stesso bulbo oculare comincia ad avere tremiti, come diventato bersaglio, sempre più agitato – oh cari occhi, voi umidi, molli, negletti, non ricambiati – si fa presto a mettere il dito nella piaga!

Il bisogno di movimento può darsi derivi dal ricordo della fuga, primordiale, cioè a gambe levate dal pericolo, dai carnivori o, in ere civili, ancor più, dalle esperienze terribile del proprio nome, immobile, visto da tutti, irrimediabile, fino al giudizio, alle lapidi – per cui non è tutto rose e fiori. Perché si muovono i manti delle madonne e, in generale, le statue? Basta che la statua, principalmente se di madonna, pur seduta, abbia un ginocchio leggermente arretrato, l’altro in avanti, realisticamente – basta che ci sia, con tale ingenuo pretesto, il motivo, pudico, di allargare di poco la posizione delle gambe, non più parallele, ma a trapezio, appena accennato, e il movimento comincia! a partire dalla veste che, mollemente, s’incurva come un ponte sospeso tra un ginocchio e l’altro, e ormai, come soddisfatta dall’effetto felice, lascia cadere piega su piega, verso le caviglie, i piedi nudi o calzati di raso, per cui si sviluppa l’arte del panneggio, come modo per contrastare l’impudenza dell’occhio, la sua fame – che infine si perda in quei meandri! – in qualunque distrazione, caritatevole – e non faccia, a fronte dell’immobile, azioni sconsiderate, immaginarie, o peggio ancora, se ne vada, rivolto altrove, insoddisfatto – se è così fottetevi!

Molti sono gli esempi di movimento in pittura, sia in affresco che su tela, noto tra tutti, San Michele con la spada che scaccia il maligno. In queste raffigurazioni non si intravvede alcun motivo per agitarsi, in quanto il maligno è già in posizione infima, quasi ai bordi inferiori del dipinto, sconfitto, al massimo lanciando un’occhiata, cattiva e delusa, rivolta in su verso l’arcangelo – leccaculo! venduto! faccia di tolla! – ma San Michele non lo caga nemmeno, non è il maligno il suo obiettivo, bensì la discesa meravigliosa dall’empireo, a volte scendendo da destra, a volte da sinistra, con il vento nelle piume, prendendo al volo l’occasione per avvicinarsi all’abisso, legalmente, ma quando ti capita un’altra volta! – eh certo che si vede, certo che sta guardando il peccato! altrimenti perché un viso così bello, corrucciato! con i riccioli sulla fronte, come pensieri ribelli diventati riccioli, il furbone?

Ciò per dire che l’immobilità è un bersaglio, e che tutti i viventi se ne distolgono, con qualunque tipo di movimento, perfino nel sonno, o in macchina, da un posto all’altro, o attraverso il movimento del danaro, fenomeno non da poco, che consente di cambiare casa, di averne due e perfino tre, di trasformare vecchie cascine in residenze, insomma se ci sono i soldi c’è movimento, se non mi muovo io, si muovono gli altri per me, per cui l’effetto dinamico è raggiunto, in alcuni casi ancora meglio, come farselo fare, scusatemi! – e questo è il primo passo verso l’infinito altro che balle!

Si riferisce, nella cronaca locale, dell’anziano uscito dal ricovero in pigiama, con le braghe appena sotto i polpacci, un mattino presto, in un giorno di pioggia, con le ciabatte leggere di pezza. È riuscito a eludere le infermiere, poi è passato, con aria di andare a qualche controllo, davanti agli ambulatori e alle sale d’attesa, è passato davanti alla portineria, come? mentre l’addetto si voltava per fare qualche battuta alla collega? cinque secondi? zac! fattosi piccolo, come un bambino, che passa sotto la finestra e non lo vedono, fregati!

Piove e lui, meno male che aveva preso l’asciugamano che era sulla spalliera della sedia e se l’era gettato su una spalla, come uno che va in piscina o in spiaggia, e adesso si mette l’asciugamano in testa, cammina rasente i muri.

Quest’uomo, verso gli ottanta, rimpicciolito dall’età, con l’asciugamano in testa e il pigiama ai polpacci, non sta andando da nessuna parte, e ciò meriterebbe un monumento, almeno una targa – qui passò in un mattino di pioggia Gustavo Bellingeri, di anni 79. Non so esattamente cosa voglio dire – mi è forse richiesto? – non so proprio se sia il caso – perché mai? per dare soddisfazione a chi? – alla fine Gustavo Bellingeri è stato catturato, caritatevolmente, riportato indietro – ma cosa Le è venuto in mente? sotto l’acqua! senza ombrello! – e tutti parlano parlottano, paroline fitte fitte, ornate di saliva, in questi ricoveri dei vecchi, come gabbie di uccellini – le notizie, quelle poche, vanno avanti per giorni, anche domani, dopodomani – come i giornali dell’altra settimana, cosa cambia?

Ah che tempi! – quelli delle prime sillabe, altro che questa vox populi, starnazzante, che vola, che svolazza, eh dai con questi raccontini! queste leggende! – allora sì che era una fatica bestia spingere fuori i primi suoni – ne valeva la pena? – trasformare il respiro in una chiamata, attraverso le corde vocali, ancora dure, rigide – a.aa.abb.a! – come dire pater, papà – non mi ricordo del compleanno? – buon compleanno, in che giorno? – tutto si dimentica, ma la dimenticanza no, come gli atti mancati, così dicono – e allora? offesi da noi stessi, da questo affronto – a muso duro, duri con noi, senza un tremito, possiamo essere eroi? – in questi casi – lo possiamo pretendere si o no? sì o no, cristo!

Scusate, sono anch’io soprappensiero, come se fossi io Gustavo Bellingeri, succede! scusate ancora , ma già che ci siamo, già che ho usato la parola: voi! – già che ho detto: scusate! – dunque voi – contro i miei principi – io in combutta con voi? – come se mi rivolgessi, a voi probabilmente, come dire eh cari miei, alla fin fine! – quindi miei cari, e così sia, miei cari! – indistinti, un popolo, ne sono certo, c’è un uomo ovunque, tra la folla, uno che diventa folla, quell’uomo siete voi? – o stare alla larga? alla larga dal ceto medio, dal ceto medio alto, medio basso? – sinceramente, non saprei – se siete d’accordo, parlo a voi, nel mucchio, come dire: è ora! precipiti pure quella mongolfiera! – e lui? – il San Michele di cui prima? con la spada fiammeggiante? – lui ha le spalle coperte, il merlo! capace anch’io con dietro chi sappiamo tutti – crederà mica che separare sia una virtù come dicono! – ve lo dico io, separa le cose affinché vivano sia l’una che l’altra, come un bene rifugio reciproco – chiedi agli analisti di borsa che la sanno lunga sul tema! eh la storia! a conoscerla tutta!

Se si tratta di soldi? – e come no! – soprattutto in forma di debito, in eterno debitori, insolventi, per un verso o per l’altro – quella marmaglia con le manine sottili, adunche – con il tremito nervoso che deriva dal contare migliaia, milioni di mosche, ricche, grasse – quando sento che stanno guardando l’osso che non arrivi un randagio pancia a terra guardingo e stanno pronti per lanciare una scarpa un’enciclopedia una vecchia bibbia via di qua bestiaccia! – allora io, è più forte di me, assumo l’atteggiamento quasi di un santo o di un anacoreta, uno senza bisogni, per polemica, per dirla tutta, tiè! il contrario di ciò che dovrei fare per arrivare al dunque, sbrogliarmela, incassare qualcosa e andare a bere un drink, due – non chiedo poi tanto e dai che ho già dato! e daaai! invece no! io in quei momenti sento che c’è un uomo da qualche parte, dall’aspetto qualunque, nobile, basta guardargli le mani, la fronte – uno che non fa rimproveri, mai che abbia detto che gente di merda! tanto meno direbbe ohoh! che non ci scappi qualcosa dalla pacchia! no! quest’uomo di tutti gli uomini rimane spoglio tutte le volte, come pronto per il sudario – pulito come un osso, senza margini, bacchettato sulle dita in tenera età, in coda per ore per giorni in fila – analfabeta, volontariamente – per leggere i pensieri, poi disse: la legge non è all’altezza del delitto! e se n’è andato – adesso vedo che segue con il dito indice le righe, non so dove abbia imparato – è lui che io guardo con trepidazione, se sente qualcosa sotto i polpastrelli, leggendo in quel modo, se volge lo sguardo verso di me, allora gli dico: metti via tutti quei fogli in una scatola di biscotti, abbiamo ben altro in comune! – e vorrei che sorridesse, come quando un errore è simpatico e non soltanto viene perdonato, ma messo come piccola coccarda sul risvolto della giacca, per dire: ecco come trattiamo l’errore qui da noi, come una leggenda!

E il vagone rimasto sui binari ai Casoni di Sant’Albino? L’hanno rimosso all’imbrunire, con una locomotiva diesel, quando il cielo del giorno aveva smesso di infierire e i temibili specchi si quietarono, come socchiudendo le palpebre, non del tutto, specchiando rade luci, raso terra, modeste. Non si sa chi abbia cominciato a fare telefonate, dapprima quelle bonarie e un po’ da ridere, come già detto – guardate che avete perso un vagone!… come perso un vagone? ecc… – poi cambiando tono – ma come ve lo devo dire! fermate i treni! fermate il treno delle otto! dove? a Mortara perdio! o ci troviamo la gente in mezzo ai campi! ce l’avete l’immaginazione o no? – per cui cominciò un

casino di chiamate drin drin di qua drin drin di là tra Mortara, Tromello, Garlasco, Pavia – un’ animazione mai vista ultimamente – tutti a chiedere, chi alla biglietteria, chi a chi capita – almeno mandate dei pullman! cosa ci dico io alle persone! certo che è anche giorno di mercato! chi va a finire sul giornale? voi pensate per voi! – e lì dai! come le mosche sulla merda. Uno, in quel trambusto, chissà, forse pensando a qualche torto del passato, sibilò, da cattivo, al telefono, non so a chi: non ti azzardare, tu non ti azzardare!

Potremmo dire, a questo punto, che il problema sia stato risolto, prima o poi, e invece no! il problema non si risolve, cari miei. Chi è nato è nato, e tale rimane fino alla fine.

La storia del giornale non so come è andata a finire, avranno mandato qualche principiante, preso a male parole da qualcuno, quello che era al telefono, probabilmente, fuori dalle palle! per cui non sembra ci siano state interviste, al massimo qualche foto da lontano.

E le inchieste? Niente. Come non fosse accaduto. Dicono, i competenti, che le carte non si stancano, possono aspettare cinque, dieci, vent’anni, al sicuro nei faldoni, poi passa uno – sveglia! e si ricomincia – facce da culo!

Chi avesse osservato quelli dell’ambiente avrebbe notato occhiate significative, un sopracciglio, un gesto della mano, una smorfietta delle labbra, arricchiate, come a culo di gallina, come dire: uhmm!

Chi frequenta professionalmente i treni merci, chi forma i convogli, chi stabilisce le posizioni, chi controlla i ganci, le sicure, gli attacchi dei freni, tutti costoro, anche se non lo dicono in giro, sono convinti che molti vagoni non aspettino altro che essere l’ultimo in coda.

Perché? Perché risulta che molti aspettano per anni il momento di essere agganciati per ultimi?

Perché alcuni alunni preferiscono i banchi in fondo? perché nelle conferenze gli ascoltatori stanno vicino all’uscita? Eh dai!

Dov’era Matteo? nel penultimo banco, tanto per dire.

Sì, è la prima volta che sentite il suo nome.

Il vagone ai Casoni di Sant’Albino non è un caso strano. Se non succedono incidenti o gravi disagi sulla linea ferroviaria, se il personale è sollecito a togliere l’ingombro, il vagone è trattato senza fare scenate, come è successo a Gustavo Bellingeri, praticamente.

Quindi cos’era successo quella notte, ormai passate le quattro, che ancora un po’ era mattina?

Per intanto il vagone ai Casoni era l’ultimo del convoglio. Come aveva fatto? – aveva aspettato l’occasione buona, pazientemente, mica si è messo là in fondo da solo!

Grande è l’emozione che afferra un convoglio, quado è agguantato, letteralmente, con pugno di ferro, dalla locomotiva, con due fari in fronte, come un drago che si lancia con il corpo smisurato, vagone dopo vagone, nel buio, sempre più pesante, irresistibile, stordito in quel fragore, con odore di ossidi, di ruggine, in quella stretta ferrea che grida nel più grande marasma: sentite i diecimila suoni che rombano come un terremoto fino al tintinnare delle vostre piccole viti e rondelle, dei vostri ganci mal fissati, oh miei orchestrali, miei vagoni! – per cui, così appellati, essi si dispiegano in lunghezza pronti ad essere, come promesso, attivamente succubi, offrendo il loro corpo nell’indicibile casino, non aspettano altro che di partire, che di farsi intronare completamente, quegli esaltati!

Sembra – come si spiega altrimenti? – che l’ultimo vagone di quella notte avesse aspettato da anni – per fare cosa? – per uscire dal convoglio? per dire: basta con questo entusiasmo! questo vaniloquio – basta con l’attrito di ferro con ferro, come un piacere furibondo, seppur levigato, di ineguagliata lucentezza, invano, poiché come può esistere un piacere senza sosta? – senza il finto vuoto, la finta inesistenza?

Ma chi glielo va a dire, a un treno? – mentre sta godendo a modo suo, fragorosamente, lanciato nella notte? – figurarsi se ascolta quella piccola anima – ma cosa vuole? cosa pretende? – ce l’ha ancora con i campi di mais, le foglie carezzevoli, i pennacchi, i lunghi flabelli? Allora il vagone lanciò un grido: non strappatemi! – frase monca, oscura. Poi disse, ancora: voi altri che potete! – fortemente esclamativo, rivolto a un soggetto multiplo – non chiamato per nome. Arriverà il momento di essere l’ultimo? – con dietro più niente, se non la notte, le rotaie che si curvano, paraboliche, fantastiche, quando prendono la curva e vedono se stesse, si ammirano, si compatiscono, chissà.

Perfino i bambini che vanno alle scuole medie, in treno, amano l’ultimo vagone, dal quale vedere le rotaie che fuggono indietro. Quelli fanno finta di non saperlo, con la scusa dell’età, ancora quasi bambini – guardano indietro mentre il treno va avanti – non c’è problema, secondo voi? – allora perché la nascita non può guardare indietro, o fermarsi, sostare, come incerta? – perché il pargolo, se non espulso celermente, ci rimane in mezzo, con la vulva materna che fa da tagliola e stringe le ganasce muscolose e allora addio creatura? – ma questi sono casi estremi.

Questo per dire o avanti o indietro! – perché tutto è irreparabile. Per tornare ai vagoni, ce n’è di quelli, invece, che fanno di tutto per stare vicino alla locomotiva, sgomitando per farsi avanti, quei ruffiani! Lo sa perfino Matteo – chi è nel primo banco? i soliti!

Una classe non è simile a un vagone con i banchi, separati da un corridoio, tutti voltati da una parte, verso la cattedra e la lavagna? E questa classe, siccome è vietato guardare dalla finestra – cosa guardi ogni uccellino che passa? – non potrebbe essere un vagone che si è perso? che non va da nessuna parte?

Per un bambino può essere.

Il primo vagone dietro la locomotiva – inutile pretendere – mai confesserà il continuo sfregamento, l’eccitazione prolungata, ogni tanto il vantaggio ehilà! dell’inerzia – dandoci un colpo ohoh con un lungo residuo di scosse, scemanti – tantomeno confesserà la vibrazione potente che si trasmette dai motori – ancor più se diesel – attraverso la massa di ferro, l’ansito magnetico, che scuote i telai profondi – oh nascoste putrelle dell’intimo! – là dove vaneggiano inappagate somiglianze e ben gli sta!

Non oso nemmeno descrivere quanto accadrebbe con la locomotiva a vapore, con quel suo respiro da bestia immensa, dalle froge che sbuffano, con i vapori che vogliono scatenarsi fintanto che la grande biella di ferro si muove, urrah! finalmente il primo respiro, un ansito – raspante in chissà che pentoloni – altro che un’orchestra! ecco il primo giro rotondo di ruota e adesso è musica, mentre galoppano tutte le sei, dodici ruote di ferro lanciando inni di gioia, fischi di ottavini fiiihhh fiiihhh, indemoniati tamburi e in un’ora è a Mortara.

Vagoni – il primo, l’ultimo – il loro desiderio, l’ambizione – siano oggetto di un compito in classe con il riassunto e commento, con parole vostre, dell’apologo di Menenio Agrippa!

Prima o poi quel tema capita. Da quando hanno adocchiato quella storiella non se la sono più fatta scappare. Troppo comoda! e dove ne trovi un’altra? – manna dal cielo per un libro di testo. Le mani che portano il cibo alla bocca dicendo su da brava! la bocca che dice ai denti al lavoro al lavoro! i denti che dicono allo stomaco sveglia che arriva – ahmm ahmm! Dove trovi una storiella così? Qualcuno, contadino, ormai anziano, che ai suoi tempi è arrivato a fare la terza, sentendo l’esercizio di lettura di questo Menenio Agrippa, non si trattiene dal dire, sottovoce, per non offendere il bambino, già complicato di suo – a qualcuno toccherà la parte del culo o no?

L’altro tema immancabile, che assomiglia a questo come due gocce d’acqua, riguarda le mani dei lavoratori: fammi vedere le mani! dice San Pietro – questi sono calli da zappa? siamo sicuri? va bene passa! Ci vuole un bel coraggio ad essere bambini. Mai capito come fanno a sopravvivere. Infatti cercano di crescere più veloci che possono. Io dico che i bambini sopravvivono perché smettono di esserlo. Durasse un po’ di più sarebbe la fine.

Io la mia infanzia l’ho lasciata perdere. Un bambino, tolti gli adulti che gli stanno intorno, che danno gli ordini, che lo accudiscono, che parlano di lui, anche alle spalle, credendo di non essere sentiti – tolte le cose che vede e che tocca fiduciosamente, tolto il suo silenzio, tolti i gridolini che sono una finta – cosa ne rimane? Il bambino è il risultato di una sottrazione, è la parte rimanente – la parte buona? eh fate voi – richiamarla? vieni vieni a cavalluccio sulle mie spalle – leggera come una piuma? – chi lo fa speriamo abbia un buon motivo.

Cosa doveva scrivere Matteo? ditelo voi, maestre! doveva scrivere tutto bene? che era una pacchia? come quei falsoni? come Arturo, ah quello è dei buoni! – quasi unun corpus – l’avete letto? quasi un corpo solo – senatus et populus – quei due un corpo solo? senato e popolo, eh via! un po’ di rispetto! confondere le braccia con i braccianti, pirla! ingannando un bambino!

La maestra aveva detto: scrivete il titolo e lasciate due pagine bianche – così non ve la cavate con le solite quattro righe. Dopo di che scrivete il seguente esercizio sul passato prossimo.

In questo modo l’insufficienza di Matteo si vedeva da lontano, appena facevi passare il quaderno, un buco enorme, bianco come la vergogna, per due pagine intere.

Non vi ho ancora presentato Matteo. Vi dico soltanto che Menenio Agrippa mai avrebbe detto queste minchiate, se avesse saputo che andavano sul libro delle elementari. Ci avrebbe pensato, avrebbe detto: no! non possiamo permetterci – si fottano anche gli apologhi! – questa sedizione la risolviamo da uomini, non da bambini!

Matteo, era verso sera, si era avvicinato a sua madre, mentre lei stava togliendo le mollette dai panni appesi ad asciugare, su un cordino. Non era la prima volte che amava fare questo gioco, quando sua madre era voltata dall’altra parte, come adesso, o lavando i piatti, voltata verso il lavandino. Matteo si avvicinò, silenziosissimo, e salì lungo la gonna con le dita come fossero le zampette di un insetto o di un uccellino. Come le altre volte sua madre si voltò – e Matteo vide i suoi occhi grigi come il ferro, che, colti di sorpresa, tentarono di sorridere e allora fu peggio, perché sembrò uno sguardo di compassione – povero bambino!

Accadde anche un’altra volta, mentre sua madre lavava i piatti – e Matteo potrà confermarlo, quando sarà il momento. Menenio sei uno stronzo! Pensino piuttosto, questi adulti, che un bambino deve cavarsela – per forza, deve imparare la lezione, altro che i verbi! – oh Matteo – camminavi e facevi roteare la cartella? – anche il giorno di mercato, te lo devo ricordare? – immaginavi di essere al mercato mentre c’eri – questo la dice lunga, poi capirai – niente di grave – come quando hai una figurina doppia, la scambi con qualcuno e tutto va a posto – ma questa volta è diverso? – pensi ancora alla storia delle latte di acciughe sotto sale? – non ti è ancora passata? – quelle latte grandi, bellissime, colorate di azzurro di giallo e di rosso, con un grande stemma al centro e sopra una corona dorata con intorno svolazzi di nastri come piccole bandiere con scritto: fornitori della real casa! cos’hai immaginato questa volta? – di essere quella scatola di acciughe? – mentre le donne venivano vicino, guardavano, che bellezza! pensavano – tu le vedevi mentre si chinavano, eh birbante! – c’era anche tua madre? – guardava, si allontanava, tornava indietro, sembrava leggere le scritte, non osava chiedere il prezzo? – sono io! hai gridato, allora, sono Matteo! – perché l’hai gridato senza voce? – avevi paura che non fosse felice? – non fosse felice di trovare il suo bambino al posto delle acciughe?

Oh Matteo!

Il vagone, per tornare ai fatti, si era sganciato, sarà per quel colpo di freno – una volpe sui binari, forse un tasso – risulta che la locomotiva abbia lanciato un fischio fihhhfihhh – a volte i macchinisti salutano chi sanno loro – per quanto il fischio di un treno, di notte, sia comunque un avviso misterioso – anche per chi sapesse i motivi – lanciato da un treno invisibile, un treno merci senza luci, nel buio della notte. Il fischio è indipendente? il treno, in pratica, è un accessorio? Mah!

Dopo il fischio il vagone sentì allentare la presa, diventò leggero, rallentava, scorreva dolcemente, senza rumore, sempre più adagio – il convoglio era già lontano, il suo fragore di ferraglia si era disciolto, come succhiato dalla notte, intorno c’era l’acqua, scura e lucente, con luci specchiate di lampadine, lontanissime, due, tre.

Adesso sentì le rane – gregre gregre – groc groc – gra gragra – gre gre.

Perché tanta dolcezza? era questo il mondo? questa perdizione? – era questo l’addio? che andava avanti da decenni un addio continuo addio addio senza mai un abbandono?

Per chi l’addio? – è per te, vagone! – sveglia! sei tu che devi dirti addio! – o pensavi che ci fossero due mondi? – uno, poi l’altro che avevi visto? – cosa succede adesso? – si è rotto il termometro per misurare la febbre? – piccole palline corrono qua e là, argento vivo, lacrime – lacrime degli esseri di ferro? – gocce di mercurio – rivestite di gioia? – fanatica come manine di pargoli – che applaudono – ecco l’infanzia, bel risultato! – sai cosa ti aspetta? – immobile sotto il sole – una discesa per rimettersi in moto? – te la sogni! un po’ d’aria fresca? nemmeno a pensarci! caro mio – inchiodato sul binario – pensa agli schiavi ai ribelli – Spartacus, pover’uomo – Gesù Cristo anche lui – nessun sollievo – anche tu anch’io – come spingessi, io, un vagone come una frase frenata con ruote di ferro e la spingo ciecamente non so dove e lei avanza – frenata – come un rantolo – inchiodata! – attento all’esclamazione! principiante! – tu prova poi vedi – hai visto? ecco la sirena della croce rossa, dei carabinieri – cosa t’avevo detto? – perfino dare del tu, il tu dell’amore – sì, quello – ripetuto, continuo, da fermi, tu tu – tuhtutuh – l’allarme è partito, il disastro, tuhtuhtuh – la sirena, i lampeggianti – ben ti sta, minchione, pur con tutto il rispetto, perché non ci sono due mondi ma uno – qui è qui – pieno di materia continua se hai il muso la forza – in casi estremi disidratato – togliere tutta l’acqua – l’umido, il denso, il torbido – sostanza secca, per resistere – ridursi a puri tendini – alle forze elementari meccaniche – rinsecchito praticamente?

Ai Casoni di Sant’Albino ci sono andato a fine settembre, quando il riso era di colore verde oro. Sono stato sul luogo – un sopralluogo? – parola pazzesca – sopra il luogo, due tre volte il luogo, puah! Ci sono andato per dire la mia piccola preghiera. Avevo in testa un’idea – ecco la verità. Se ho iniziato ufficialmente la vecchiaia? Se ho deciso di farmi la minestrina con il dado?

La minestrina è tipica, per via dei denti, del biascicare. Qualcosa di caldo, la vita che si raduna, in gran parte, nello stomaco, come una calda luce nella cassa toracica, come una lampadina protetta dalle costole, come un abatjour – lascia stare quel Menenio Agrippa, due pagine bianche, senza che nessuno le sapesse leggere, svergognati! – Matteo, aspettami.

Ho rivisto il posto. La follia, tutta l’esaltazione degli specchi era finita. La luce era come un velo delicato, posato sul riso che si chinava, grave di chicchi. Basta aspettare, ecco – lo specchio si è voltato, non vuole più niente da me.

Ho fatto il mio piccolo viaggio, sono tornato. Gli occhi? sì, li ho lasciati correre, come fanno i cagnolini, che si lanciano, basta che ci sia un po’ di distanza.

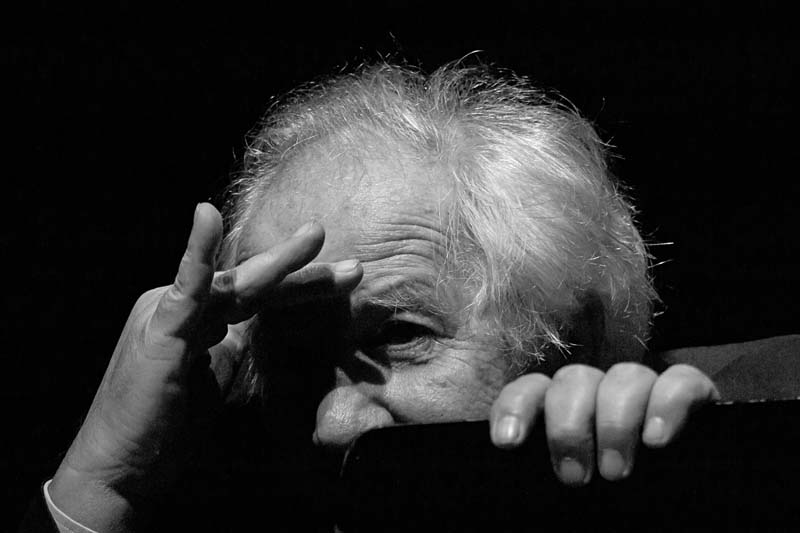

Era il giorno che sono andato a trovare Gustavo Bellingeri. Il posto è sulle colline, all’inizio dell’Appennino, la spina dorsale di un drago con groppe e selve, da qui fino a Reggio Calabria, una bestia irta di dolcezze. L’ho visto da lontano e mi sono fermato dietro a un pilastro, a guardarlo, come se avessi paura.

Gustavo sembrava studiare le fughe tra le piastrelle – guardava intensamente, con grandissima attenzione, seguiva la fuga a zig zag, a lisca di pesce – le fughe l’avevano portato a sbattere contro il muro del corridoio – adesso segue il muro, incontra lo stipite di una porta, la risale fino ai vetri smerigliati, allora ridiscende, riprende a decifrare con cura le piastrelle per terra, fino in fondo, lontano lontano – non trova più i percorsi segreti, sembra contrariato, lì per lì, poi sembra felice di avere perso ogni strada occulta, adesso gli occhi sono acquosi, azzurrini, come felici con tristezza – succede!

Davanti alla finestra si vede benissimo che Gustavo non fa differenza tra il paesaggio collinare e i quadri appesi alle pareti, stravaganti, uno con un gregge di pecore, i soliti bergamaschi! – saranno venuti giù dalla montagna, seguono i corsi dei torrenti – ogni tanto invadono le strade carrozzabili, non soltanto stradine, ma strade provinciali o statali, con il traffico che si ferma, gli automobilisti tirano giù madonne, altri dicono ma che cazzo! altri ancora, donne con bambini, guardano stupefatti, guarda guarda! – come un’apparizione, l’esistenza delle pecore, centinaia, una prova della vita, la transumanza!

Anche a noi era stato dato un tema sulle greggi di passaggio. Matteo l’aveva svolto coscienziosamente, addirittura andando a parlare con il pastore, il quale gli ha detto: se vuoi ti prendo in giornata! Quello sì che era un bel voto! I luoghi sono delle trappole dalle quali non è facile uscire. Tutte le volte – aprire la porta. Tutte le sante volte.

L’odore? – è l’odore che dice tutto? Qualcuno ha tolto la tovaglia dal tavolo? ha scrollato le briciole? no – ci sono ancora tre piatti nel lavandino?

I suoi occhiali? sono al solito posto. Nel cassetto, non proprio in mostra, ma ci sono. Erano caduti – quanti anni fa? – si è scheggiata una lente – due crepe – la stanghetta è stata aggiustata con il nastro isolante – sono caratteristici, alla fine. Li aveva lasciati sul tavolo? per comunicare che si erano rotti gli occhiali? – un modo di parlare? uno stile? – si aspettava che io dicessi: hai rotto gli occhiali?

Ho fatto davvero la minestrina? o era un’intenzione?

Ho messo il pentolino sul gas. Guardo l’acqua che non si decide – quanto ci vuole? – finalmente piccoli movimenti sul fondo, palline, bollicine? finalmente! poi salgono, più veloci, più fitte – ci siamo?

Non voglio più fare la minestrina – basta con queste cerimonie! Si aspettava che io dicessi: hai rotto gli occhiali? Avevo già steso la tovaglietta di scottex, via – via di qui, cartaccia, accartocciata, nel bidone! Almeno ci sia il portamento! – per chi attraversa la bassa fortuna – allora garantisca l’incedere!

Adesso l’acqua bolle, per fare cosa? – meglio spegnere. Non è questa la scena! – l’ho già detto, è l’entrata che conta! – come dire ci vuole una famiglia! Il profumo del brodo di carne, le verdure obbligatorie, da secoli: cipolla sedano carota! – se è da secoli ci sarà un motivo! – adesso sì che è un’entrata! – ci vuole poco per una festa!

E la tovaglia? – la tovaglia che ha due vite? – la sua vita di prima, stirata scintillante, ricadente con dovizia sui quatto lati – e la sua vita di dopo, bella se è stata felice, stropicciata, piena di briciole, di torsoli di pane, di panettoni, di fette di torta, di budini, di grappoli d’uva, di bicchieri, di bicchierini, di abbondanza, di parole degli ultimi rimasti – i custodi, i riparlanti! noi che riparliamo, il nostro vizio, eh la gola, l’accidia – luce della carità – infine – non andate via – rimanete vi prego – rimanete ancora un po’.

Adesso, percorso tutto il corridoio, vedo il salone pronto per il pranzo. Alcuni sono già seduti. Arrivano, uno dopo l’altro.

Gustavo, eccomi!

Gustavo mi guarda – non so se è contento di vedermi, come se io fossi uno scompiglio, una tentazione.

Gustavo! – gli dico.

Allora Gustavo, come risvegliandosi, mi risponde: stavo pensando che il bello sarebbe andare in cucina, a sollevare il coperchio della pentola – tloc tloc tloc fa il coperchio – tu lo togli e allora vedi girare sottosopra la cipolla, la carota, il sedano…oggi mi piacerebbe vedere un bel pezzo di testina…

Oggi mangerei la testina con il bagnetto. Tu non puoi mangiare con me, non ti lasciano – mi dice, come chiedendo scusa per l’ospitalità di bassa lega. La maggior parte sono già seduti. Ci sono tavoli da quattro e tavoli da sei. Alcuni si legano il tovagliolo al collo. Altri spostano le posate poi le rimettono dritte com’erano, più volte.

Mi hanno detto che hai fatto una fuga come al cinema? – gli dico, per incoraggiarlo. Roba da niente. Ci vuole ben altro! Gustavo si mise di nuovo a guardare la fuga delle piastrelle.

Allora ho pensato che il luogo l’aveva fatto prigioniero e che ogni luogo deve prevederne subito un altro, cioè un altro dove andare, anche solo per prova. Se il luogo è uno, uno di numero, allora hanno ben ragione a lamentarsi dell’artrosi – ah il ginocchio è il primo! – un tiro a segno praticamente – San Sebastiano fermo lì! – come si fa a sbagliare?

Un proverbio: chi non è buono per il re, non è buono per la regina! – grazie mille, facce di culo, sabaudi!

Ci vorrebbe una squadra, mi dice Gustavo prendendomi, finalmente, per l’avambraccio – una squadra per i segnali – segnali e basta, mi sono spiegato? Allora Gustavo mi spiegò che avrebbe fatto di quel luogo un punto di vedetta, un osservatorio dei segnali di fuoco.

Il progetto era il seguente: Gustavo avrebbe ricevuto i segnali di fuoco che partivano, tanto per fare un esempio, dalla Madonna della Guardia sopra Bolzaneto e di torre in torre, da un’altura all’altra, sarebbero arrivati fino alla collina – quella che vedi là davanti, l’ultima, è Pozzol Groppo, da lì il fuoco si vede fino a Pavia – hai presente la raffineria di Sannazzaro se fosse su una collina?

Gustavo aveva calcolato le stazioni e i tempi: metti un quarto d’ora per accendere il fuoco e farlo avvampare – un altro quarto d’ora per il messaggio vero e proprio, e ce n’è d’avanzo – fai conto che con otto fuochi copri tutte le cime tra di loro visibili – il messaggio in 240 minuti esatti, quattro ore d’orologio, è ai vostri piedi! – mica male – controlla! – fai pure i conti.

Mandare messaggi? come mestiere? – alla fine della vita, in pensione – mandare messaggi, in proprio – in rovina per il costo della legna, delle fascine – ah in quanto a perfezione, niente da dire – accesi perfettamente – con il trepidare delle prime fiamme – che dire della fiamma sbracciata come un inno? – flamma clamans – e della fiamma a tre punte, come un cappello da prete, del suo improvviso passare da splendente a rossastra, affocata, soffocata – gran brutto segno! – e quell’altra, la festosissima, improvvisa? – incoronata di scintille, ottenuta con un fascio di ginestre, una piccola aggiunta di ginepro? – raffinatezze da morirci dietro!

Gustavo aveva elaborato ipotesi grandiose – questo in un primo momento, mi disse, guardandomi fiducioso, poi si può allungare il tragitto, giù per tutto l’Appennino, con squadre specializzate, che sanno il fatto loro, che con i segnali ci sanno fare.

Potrei provare se funziona, mi sono arrischiato a dire.

Allora Gustavo, finalmente, smise di guardare le piastrelle, e sollevò gli occhi, chiari, azzurrini, con in un angolo una goccia di luce.

Davvero? Domani alle nove di sera, andato giù il sole. Fu così che sono andato a Pozzol Groppo è ho acceso il fuoco di Gustavo. Era una flamma pulcherrima, con lingue ardite, scintille di rami di ginepro, scoppiettanti ginestre. Gustavo, come d’accordo, doveva essere alla finestra. Non era il giorno dopo la minestrina? La minestrina, alla fine, non l’ho fatta.

Quella significava luogo! – non quello che conduce – all’apparenza un traditore – ma quello che si ferma, un ripetente, un fallito: ligera! plandròn! tabalöri! strafùs! balabiùtt! perdabal! badalucc! msiga merda! ciapaciùcc! Preso con le mani nel sacco!

Con tutte le fave che ho sgranato da bambino! – Matteo, Ernestino e tutti noi – per non parlare delle pannocchie di meliga! – quelle erano sere! – mucchi di cartocci, tuffi, nascondigli – eh eh – a volte!

Mi sembrava di averlo capito: per stare in un luogo lo devi coprire – non vi è mai capitato con i pulcini? – mettete un panno sulla gabbietta, loro vedono scuro e si addormentano.

Cme ra pola chl’è morta in’s oeuv! – la tacchina che è morta sulle uova? Ah questi proverbi, che la sanno lunga!

Se manca il luogo primigenio, nessun altro luogo è possibile? – nessuno luogo si fida più? – ma certo che si passano la voce! – sei sulla lista nera! – ah quello l’ha già fatto una volta? – quello i luoghi li sgonfia come palloncini? – io non gli darei nemmeno la residenza! Mi vengono idee strane, come sposare le distanze, esattamente, una festa di nozze universale, con code, codazzi al pari di paggetti, damine! – nozze di riparazione, stendere l’anima sulla terra, leggera, come la pula, la lolla di riso.

Eh basta con questi innocenti! – se si tratta di imparare a scrivere cioè a piangere, pinguini! Non sprecate i colpevoli, piuttosto!

Oh luoghi! dove trovate uno che vi ami più di me? dove trovate uno che fa lo stradone da Pavia a Milano apposta per passare da Chiesa Rossa?

Passato il Po – di là da Po, si dice, per chi va – oltrepò, per chi viene – cominciano le risaie.

Pensare che il velo d’acqua sulle risaie scorre, lentissimo, continuo, dall’alta pianura, con pendenze geniali, fino qui, passando da camera in camera – così si chiamano i campi di riso: camere! pazzesco! – qualcosa di misurato, riquadrato, un interno, sotto il cielo – un esempio insigne!

Ah da quando io non sono più luogo! – spazzato via – ai quattro venti! – ma voi mi lasciate passare, così gentili, stendete i tappeti, mi dite: guarda, guarda pure, fai come a casa tua!

Gustavo Bellingeri? – rasentava i muri, altolà gli poteva dire chiunque – soltanto l’errore può essere davvero interrogato. Allora la verità si piazza come un monumento davanti a un topolino, che la guarda, stupito, con quegli occhi lucenti, con quelle capocchie di spillo, come se la conoscesse, già da prima, dalla notte – invano.

Ma se tu fossi fermo… stagnante…con l’odore di ieri… dell’altro ieri…

Li aveva lasciati sul tavolo? per comunicare che si erano rotti gli occhiali? – un modo di parlare? uno stile?

Un fatto? – una sveglia, uno svegliarino – drin! – se non suona, se qualcuno non lo fa suonare non accade un bel niente – ci vuole quel suono – come alla porta – chi sarà? – questa sì che è una sorpresa, un’autentica distrazione! era ora! – questo è il viaggio, in un colpo solo! Una migrazione antichissima – camuffata turisticamente, o per affari – non fatemi ridere, svergognati! – evasi per miracolo! – culi bianchi – ma chi sventola ancora lenzuoli dalle finestre? – chi va incontro invece di aspettare impalato?

Dove vado? – nei soliti posti. Ho fatto passare tre bar e ho bevuto tre martini dry. Ho guardato. Ho guardato e basta. Tutti quelli che passano – mi stanno sostituendo? – magnifico! – mai avuto un sentimento così – sono vivi – ci sono ancora!

Fin che ci sono loro, io posso essere il vuoto di lato, mica male! Vita a bizzeffe – straordinaria – facilissima – addirittura gratis – tutti stanno vivendo, per mal che vada… sono tutti belli, bellissimi – e i vestiti? – dei figurini! – non merito tanto, non me lo merito! Mi congratulo – mi sto congratulando con i viventi! – roba da matti!

Sono orgoglioso di loro? – li vorrei incoraggiare? – ho preso degli appunti – al terzo martini – su questi sentimenti dell’orgoglio, della congratulazione – ancora oscuri, sorprendenti anche per me.

Adesso posso tornare. Il viaggio ha fatto la sua parte – non sbaglia mai – qualcosa tira sempre fuori! Lo devo pur dire: vado a rimettere il pentolino dell’acqua sul gas? ah ah! Ho tirato fuori gli occhiali aggiustati con il nastro isolante. Ogni tanto lo devo fare.

Quia peccavi – eh il vecchio confiteor – perfetto per i romanzieri: in cogitazione, in locutione – per l’appunto – quia – poiché – mal pensai, mal parlai – un errore dopo l’altro, in pollutione mentis – proprio così – intrisa di muco, sbocchi indecenti – ma non venitemi a dire! – per favore – la purezza? – non ditemi!

Lo confermo: ho superato la prova delle patate, due per l’esattezza. Non mi faccio più la minestrina con il dado. L’ho già detto? Faccio bollire due patate che mangerò con l’olio e il sale. O soltanto con il sale? Veramente a me piace farle bollire con la buccia, per vedere quando si apre, screpolata, a fine cottura, come rinunciando a ogni resistenza, lasciando vedere la polpa bianca, sfarinata. Siccome temevo di non reggere, siccome non volevo sfigurare, per l’impazienza, per l’estrema debolezza – allora le ho pelate, tutte e due – con molta calma, con il tempo che stava fuori, a guardare, spero senza inganni.

Così è passata la giornata dopo quella dei fuochi per Gustavo – e adesso è autunno. Il primo giorno di scuola che, a quei tempi, era il primo di ottobre, cadeva di martedì. Di Matteo bambino sono rimaste soltanto due foto, le uniche. Una era della prima comunione, con la giacchetta grigia, la camicia bianca e la cravatta grigio perla, in tono. Non so per quale inconveniente, un flash, una finestra aperta all’improvviso, fece sì che un colpo di luce cancellasse i contorni della parte sinistra del viso, già luminoso di suo, per cui, più che altro, quella era una foto cancellata. La seconda foto era stata scattata in quinta, in una gita scolastica al lago di Lugano. Matteo era seduto su un muretto, con un’onda di capelli sul lato destro, oltre la riga, mentre teneva gli occhi socchiusi, come chi vuole mettere a fuoco qualcosa, chissà dove, là davanti. Da una foto all’altra sembrava essere passato tantissimo tempo.

Matteo, nella ressa dell’entrata, attraverso una porta a due battenti, dei quali uno sempre chiuso, andò a sedersi nella fila di sinistra rispetto alla cattedra, nel banco quasi in fondo, il penultimo, con un posto vuoto, mentre il posto accanto era occupato da uno che le bambine chiamavano Arturo.

Matteo ascoltò le parole, brevissime, di benvenuto pronunciate dalla maestra. Poi seguì l’appello, con cognomi e nomi di ciascuno. Quando arrivò il nome di Monticelli Arturo, il suo compagno di banco si alzò e disse: presente. Molte ragazze si voltarono, come se avesse detto qualcosa di noto a tutti.

Dopo l’appello avvennero le brevi presentazioni degli scolari della prima classe, mentre quelli della seconda e terza – braccia conserte! aveva intimato la maestra – stavano a malapena composti, alcuni bisbigliando, altri facendosi segni con le labbra, altri facendo gesti all’ombra di quelli davanti. Durante la breve presentazione si distinsero subito quelli che abitavano in paese da quelli che venivano dalle frazioni – tra questi ultimi si distinguevano ulteriormente quelli che venivano dalle frazioni vicine, meno di un chilometro, da quelli che venivano dalle frazioni lontane, due chilometri e più. Chi veniva dalle frazioni lontane sembrava già destinato a una vita di second’ordine – come si fa a pretendere? – da chi doveva alzarsi quando era ancora buio, in posti senza la luce elettrica, poi incamminarsi con grossi scarponi, fare due, tre chilometri nel fango quando pioveva, quando nevicava arrivando a metà mattina – creando soltanto trambusto – non vedi che sei tutto bagnato? – ma guarda che scarpe?

Poi la maestra affibbiò qualche compito a quelli di seconda e terza che sapevano il da farsi e si dedicò ai nuovi arrivati: mettete il quaderno a quadretti aperto sul banco, preparate la penna, intingete il pennino nel calamaio – bene.

Matteo fece ogni preparativo, si sporse per vedere se c’era l’inchiostro nel calamaio – allungò il dito indice e: orrore! – lo ritirò nero d’inchiostro.

Chiuse immediatamente l’indice stringendo le dita come in un pugno e fu ancora peggio, perché si sporcò anche il palmo della mano. Nel frattempo la maestra aveva detto: adesso, andando adagio – attenti a non fare cadere gocce d’inchiostro – appoggiate il pennino sul foglio e fatelo scorrere verso il basso, lungo il primo quadretto e con questo avrete fatto un’asta, la prima – adesso ripetetela fino in fondo alla riga! Fatto?

Matteo, ormai irrimediabilmente in ritardo, cercò di intingere il pennino nel buio del calamaio, lo ritrasse ma, dovendo nascondere il dito indice, fece alcuni movimenti maldestri e la famosa goccia d’inchiostro cadde sulla pagina immacolata del quaderno. A quel punto Arturo alzò la mano e disse: signora maestra questo bambino ha macchiato il quaderno!

La maestra arrivò, celermente – Matteo vide la gonna a quadri che si fermava vicino al suo banco, vide le anche larghe che occupavano lo stretto corridoio, sentì la sua voce che gli arrivava sopra la testa, dall’alto, innalzata sui tacchi – che diceva: ah cominciamo bene! come ti chiami? Matteo? – vai al lavandino a lavarti le mani con il sapone – anche se l’inchiostro non viene via, così impari e arrivi a casa con il dito macchiato! – la macchia sul quaderno non cercare di toglierla con la gomma o buchi il foglio – non cercare di strappare il foglio – guai se mancano delle pagine!

Quando Matteo sentì che il proprio nome veniva pronunciato, pubblicamente, per la prima volta, davanti a trenta bambine e bambini, lui Matteo, sentì che quel nome l’aveva abbandonato per sempre, andando sulla bocca di tutti – ormai lontano – nelle mani di chiunque – che se lo passavano – come un pallone di pezza – un nome rovinato.

Dalle ore dieci a mezzogiorno, in quelle due ore, Matteo diventò sempre più sconosciuto – mentre il suo nome era noto a tutti.

Accadde qualcos’altro, in quelle due ore, una scoperta eccezionale: Matteo poteva nascondersi dietro il nome e non farsi trovare mai più – volontariamente. Questo sentimento non l’aveva ancora mai provato e Matteo, quando ormai non era più un bambino – da tempo ormai – confessò che ebbe come un colpo di gioia – stretta – precisò, una gioia stretta come una fessura, non larga a casaccio, non volteggiante, né a saltelli – ancora peggio! – in pratica una gioia rara, da malavita!

Sentì che se n’andava sulle ali dell’errore! – questo è quanto m’è sembrato di capire, magari esagerando. Mentre tornava a casa, Matteo cercò di cancellare la macchia sul dito sfregandolo con la terra.

Ah – l’inchiostro basta toccarlo! – disse suo nonno, come chi se n’intende – che uomo!

Lo fanno chissà con quali polverine! – disse suo padre – con i caganegher, per risparmiare. I caganegher, in dialetto, erano le bacche della lantana, raccolte come un ombrellino, dapprima verdi, poi rosso fuoco e infine nerissime.

Sua madre gli prese il ditino e lo guardò, come se fosse incuriosita. Matteo – bisognerebbe dirlo – era un bravo bambino, ubbidiente – ma non di quelli che acquistano fama presso i parenti e perfino tra le maestre, addirittura tra le madri dei compagni di scuola. Per esempio mai nessuno aveva detto: sembra un omino!

Chi può avermelo detto? – Matteo stesso, tanti anni dopo? – deve essere stato lui a dirmi: o un bambino viene visto subito, quindi c’è – o un bambino deve dimostrare di esserci – mai visto quelli che ti passano davanti apposta? – che inventano una domanda qualunque? – che dicono io l’ho vista, io l’ho vista! – cosa? – una lepre, una ghiandaia? – ma vai!

Quando un bambino fa così, allora devi avere compassione! – mi ricordo questa frase, come si fa a dimenticarla? Poi aggiunse: ciò nonostante, spesso rimangono dei minchioni.

Quella sera la madre di Matteo tirò fuori il boccettino dell’inchiostro, la penna con il pennino lungo e un vecchio quadernetto già mezzo riempito di conti: somme, sottrazioni, moltiplicazioni, ecc…scritte a matita. Sotto molte cifre c’era scritto: pagato!

Adesso Matteo avrebbe visto come sua mamma, che non aveva fatto nemmeno la terza, scriveva nomi e cognomi, quindi con l’uso di maiuscole e minuscole, ecc…

Innanzitutto era capace, premendo più o meno il pennino, di ottenere spessori diversi, per esempio le due curve a destra della B maiuscola, si allargavano al punto che l’inchiostro, ancora fresco,

sembrava una stradina! Le lettere, soprattutto le maiuscole, sembravano trattate da una modista che prova il vestito a una sposa, seguendo i fianchi stretti, allargandosi sulle anche…

Asole, riccioli, nastrini – ogni maiuscola sembrava una persona in piedi, con sciarpe svolazzanti, eleganti cinture, bottoni di madreperla. Uno spettacolo! Mai gli occhi grigi di sua madre gli erano sembrati così belli, come il ferro che brilla, come le stelle d’inverno!

A Matteo fu chiarissimo: sua mamma stava sognando!

Sotto la lampada a petrolio, in quegli anni lontani, le lunghe sere erano piene di sogni, di lettere maiuscole, eleganti, leggere, ben vestite, che facevano inchini, salutavano?

Come sua abitudine, ripassò la giornata, a memoria, dall’alba al tramonto.

Perché sua madre gli aveva lavato le orecchie entrando con il dito in tutte quelle curve che stavano così bene per i fatti loro?

Davanti alla scuola perché lo guardava come se non fosse sicura: era bello, era brutto, aveva dei difetti? – perché gli tirò il giubbino sul davanti che sembrava fare troppe pieghe – due strattoni!

Perché gli raddrizzò, per la terza volta, il colletto bianco con il fiocco azzurro, che non era mai in centro abbastanza?

Poi sua madre gli spianò i capelli che si drizzavano come una crestina a lato della riga. Matteo notò che la mano si fermava, un secondo o due, sui capelli, senza motivo, bene benissimo.

Infine sua madre controllò la cintura dei pantaloni, se era tirata giusta, né troppo né poco. E le stringhe? Meno male che erano ancora al loro posto – attento a non salire con una scarpa sulla stringa dell’altra!

Perché sua mamma non conosce quasi nessuno? Le altre cos’hanno da dirsi che continuano a parlare? Cos’era tutto quel parla parla, a gruppetti, con i bambini vicino, o per i fatti loro, anch’essi a gruppetti, come se già si conoscessero?

Arturo? Siccome molte bambine lo chiamavano per nome, Matteo, appena seduto, gli disse: tu ti chiami Arturo?

Arturo non disse: e tu come ti chiami? Matteo disse il proprio nome di sua spontanea volontà, come se si trattasse di una confessione.

È pur vero che la storia del nome diventò chiarissima, senza possibilità di girarci intorno, proprio quella mattina, con la scoperta della macchia sul dito – ma era nell’aria da sempre. L’unico a pronunciare bene il nome di Matteo era suo nonno.

Accadeva così: suo nonno non lo chiamava – pronunciava il suo nome, senza un motivo – Matteo – allungando la o – Matteooo – senza punto esclamativo.

Matteo quando sentiva il proprio nome, non andava di corsa, ma faceva finta di niente, si avvicinava dopo un po’. Erano raffinatezze!

Per ricambiare, come per fare altrettanto, Matteo, assai spesso, arrivava, si metteva vicino, guardava in alto, come se il nonno l’avesse chiamato. Altra raffinatezza!

Questi scambi silenziosi, raggiungevano vertici di intelligenza rarissima, mai più sperimentata, un’intelligenza veloce, allegra, con soltanto un’ombra di malinconia, come davanti a cose troppo grandi.

Voi saprete cos’è un calamaio in un banco delle scuole elementari? Se no, si tratta di un boccettino di vetro, infilato a raso in un buco sul bordo anteriore del banco – trattenuto da una specie di colletto di vetro spesso, non tagliente – un boccettino davanti ad ogni alunno.

All’ordine della maestra di intingere il pennino nell’inchiostro, Matteo, come già accennato, si sporse in avanti, per vedere fin dove arrivava l’inchiostro, se fino al bordo, un po’ più sotto… quindi per validi motivi.

Non riuscendo a vedere niente – nero il banco, nero l’inchiostro – Matteo allungò il dito indice, lo fece passare sulla coroncina di vetro del calamaio, poi lo piegò verso l’interno, prudentemente, molto adagio – l’inchiostro era già lì! riempito fino all’orlo – invisibile come una cosa nera nel nero della notte – e che ora, appena mosso, mandava un riflesso lucente, malvagio!

Il dito ormai era macchiato, unghia compresa!

Quel che accadde dopo l’abbiamo già detto. La frase di Arturo era indegna di un bambino! – Matteo lo guardò stupito, pur nella confusione del momento, incredulo. Quando Matteo incontrò Arturo, anni ed anni dopo, per caso, in qualche ufficio pubblico, allo sportello, e quell’altro gli disse, leggendo il nome: ah, ma allora! – ti ricordi? – Matteo gli disse di no, che non si ricordava, non si ricordava di lui – e che era impossibile, mai erano stati a scuola insieme, in prima elementare.

Ripassando, gesto per gesto, quella mattinata, Matteo notò, con sgomento, che i suoi gesti cambiavano di natura, trasformandosi – contro la sua volontà – da una cosa in un’altra, per esempio da semplice macchia sul dito in una colpa, e allora cominciava il finimondo: altro che la campanella di mezzogiorno! blin blin blin! – era l’urlo di una sirena uhuhuh! e tutti si guardavano in giro – perché tutti si voltano? – perché hanno continuato a voltarsi, ogni tanto, per tutta la mattina? – anche all’uscita, prendendo la strada di casa, voltandosi per guardare ancora?

La separazione di Matteo dal proprio nome, a quel punto, era obbligatoria.

Il nome era una facciata. Lui era dietro, dove cominciano luoghi senza fine, popolati da fatti magnifici e paurosi. Là c’era anche la malavita? – con un po’ di fortuna si poteva incontrare un bandito? – signore! io non dirò niente a nessuno, La nasconderò in un posto segreto! – Le porterò da mangiare! – mi consideri un amico!

Arturo, con il suo faccino liscio, poteva avere un luogo dietro il nome? – figuriamoci! Se ce l’aveva era per nascondere le bugie, non per altro! Le poche volte che Matteo parlò del primo giorno di scuola, anni dopo, disse che quel compagno di banco, Arturo, era stupido come un intero.

Cioè? – gli ho chiesto. Hai presente un intero? Capita l’antifona, ho lasciato perdere e gli ho detto che era tutto chiarissimo.

Il concetto di intero e di frazione, secondo tale teoria, sviluppata più avanti con l’età, considerava quest’ultima, la frazione cioè, come una specie di finestra miracolosa, prospiciente il vuoto – o che finestra era? – dalla quale sventolare fazzoletti, drappi come il giorno del corpus domini – ci siamo, siamo qui! – per cui – si può supporre – tutti gli esseri frazionari, incompleti, non interi, si festeggiavano tra di loro ed erano contenti che l’intero non arrivasse mai, interamente – in quanto, per chi non lo sapesse, era l’orco!

Diremo a suo tempo come Matteo abbia pensato molto, da bambino, con tecniche semplici, spesso oscure, servendosi di sassolini, di scatole da scarpe – facendo esperimenti strani, come voltarsi all’improvviso, per vedere se le cose c’erano ancora, indipendentemente.

Il massimo impegno Matteo lo metteva nell’arte di prendere sonno e in quella, strettamente collegata, di assentarsi là dov’era, in modo che ci fosse soltanto le cose, impresa difficile, possibile soltanto per qualche attimo, l’istante prima di addormentarsi, se tutto funzionava a dovere, non sempre.

Questi esperimenti richiedevano una particolare posizione: Matteo doveva coricarsi sul fianco destro, appoggiare sul cuscino il braccio ripiegato verso il petto e sull’avambraccio appoggiare la guancia, mentre con il braccio sinistro doveva afferrare il polso destro, ottenendo una specie di ciambella con la testa al centro.

Dopo di che cominciava a lasciare scorrere le figure del mondo, dapprima trovandosi in mezzo ad esse, poi, mano mano, arretrando, fino quasi ad uscire dalla scena. Su quel bordo sottilissimo, mentre le palpebre si chiudevano lentamente, per un istante, le cose c’erano ancora e lui non c’era quasi più. Era magnifico – era la sua beatitudine.

Un risultato notevole fu ottenuto quando Matteo imparò ad attendere, senza fare una mossa, senza agitare le acque – fermo! Questo modo di aspettare, senza chiamare ad alta voce – guai a gridare – Matteo lo portò a perfezione mediante l’arte della scommessa.

La scommessa non era il modo per vincere, ma per ottenere risposta, in ogni caso. Matteo aveva un quaderno segreto nel quale segnava, come un ragioniere, vincite e perdite. Difficile dire quando c’era una vincita o una perdita, in quanto Matteo non poneva la scommessa nel modo tradizionale: scommettiamo che… bensì nel suo modo esclusivo: scommettiamo se…

La scritta: vinto, perso – riguardava qualche aspettativa segreta di Matteo, per la quale non riteneva di dare spiegazioni.

Una scommessa memorabile, andata avanti per giorni, la prima di qualche importanza, fu quella della pagliuzza di Rosalba.

Dal penultimo banco, posizione che aveva mantenuto fino alla terza, Matteo vedeva, di spalle – di tre quarti per essere precisi – Ernestino Campolungo, seduto tre banchi avanti, nella fila di sinistra. Nella fila di destra, quella di Matteo, sempre tre banchi avanti, c’era Rosalba, che Matteo non poteva vedere, se non un gomito che sporgeva verso il corridoio o una mano che risaliva per raggiungere – cosa? i capelli? – talvolta appariva una scarpa quando Rosalba, stanca di stare con le gambe unite sotto il banco, le allungava verso l’esterno, mostrando, secondo le stagioni, stivaletti, scarponcini con stringhe e fiocchi, sandaletti, ecc…

Una mattina Matteo vide la mano di Rosalba che si allungava attraverso il corridoio e toglieva una pagliuzza dal maglione di Ernestino Campolungo.

Ernestino si guardò la manica del maglione e, così sembrò a Matteo, sorrise.

Per essere precisi si può osservare che, d’inverno – e quel giorno accidenti se lo era! – era tollerato che gli scolari mettessero qualche vestiario caldo sopra la divisa scolastica. Lungo quella stessa mattina la mano di Rosalba sfiorò, per altre due volte, la manica del maglione di Ernestino, per togliere un pelucco, per lisciare un filo di lana sporgente, magari preso da una spina, tirato fuori e penzoloni, appena appena.

È il caso di richiamare alcuni precedenti? – io li accenno, per completezza.

Ernestino Campolungo, in quella mattina fatidica dell’inchiostro, si era avvicinato ad Arturo, nell’intervallo, dopo quella sua uscita da spione, e gli fece segno di voler dirgli qualcosa nell’orecchio – quell’altro, non aspettando altro che sotterfugi, si avvicinò, porse l’orecchio come fosse un vassoietto di pasticcini, ed allora Ernestino pronunciò alcune parole, non tante, forse quattro, massimo cinque – e fece dietro front. Arturo, bianco in volto, con un tremito sulle labbra, vicino a piangere, corse dalla maestra, la tirò per un braccio e bisbigliò, anche lui, qualcosa all’orecchio. Anche la maestra sbiancò e disse soltanto: Ernestino con te faremo i conti!

I conti non furono mai fatti pubblicamente e tutti si domandarono, per un bel po’, cosa mai avesse detto Ernestino all’orecchio di Arturo.

Alcuni adulti, tra di loro, sussurravano che gli aghi non stanno in un sacco e che lo sanno perfino i bambini. Cosa sapevano i bambini sulla madre di Arturo, la farmacista?

Allorché Ernestino e Matteo diventarono come fratelli, ebbero la raffinatezza, e non era l’unica, di tacere quella parola, né l’uno domandandola, né l’altro tirandola in ballo come un esempio di efficacia micidiale.

Quindi Matteo, mentre guardava le manovre di Rosalba, non poteva permettersi di essere invidioso, avendo l’obbligo di esserne felice.

Avendo deciso che non era per invidia ma per amicizia – per provare la stessa cosa o qualcosa di simile – Matteo avviò in modo ufficiale la scommessa, segnando la data sul quadernetto segreto ed enunciando i termini: scommetto se Rosalba toglierà o no almeno una pagliuzza dal mio maglione o giacca o blusotto. La presente scommessa è valida per giorni sette.

Da quel giorno Matteo cercava ogni possibile occasione di avvicinarsi a Rosalba, perfino con il pretesto di parlare con Ernestino, dopo aver provveduto a spargere, senza esagerare, pagliuzze sulle maniche, sul colletto, sui risvolti, piccolissime pule di grano, un filo da cucire, una foglia secca…

Una volta ci pensò Ernestino a togliergli un lungo filo d’erba dal colletto della giacca, chiedendogli: dove sei andato che sembri venire da un fienile!

Rosalba era molto educata e sorridente e una volta appoggiò la sua piccola mano sull’avambraccio di Matteo, ma non tolse nessuna pagliuzza. Quel gesto, per quanto tenero, non poteva essere considerato valevole e, alla scadenza del settimo giorno, Matteo scrisse: scommessa persa! Persa perché? – mistero, direte voi?

Poi arrivò la primavera e cominciarono giochi scalmanati, sudati, sporchi di terra, da lasciarci le scarpe, le ginocchia sanguinanti.

Il gioco della lepre era molto elementare, ma capace di scatenare istinti animali, come conoscono i bambini di campagna, che vedono la morte della gallina, dell’oca che non vuole morire, per non dire del maiale, di quelle grida nell’alba fredda di gennaio, quando le bambine si tappano le orecchie e i bambini vincono la paura per guardare da lontano.

Soltanto chi ha queste esperienze diventa un buon giocatore.

È un gioco a squadre: una squadra fa la lepre, l’altra gli inseguitori – praticamente è una corsa, con la seguente particolarità: per arrivare al traguardo e mettersi in salvo, la squadra della lepre può seguire, dalla partenza all’arrivo, il percorso che vuole, senza condizioni.

I bambini che nascono con l’istinto giuridico – ce ne sono – si domandano: cosa significa il percorso senza condizioni? – se io vado per un bosco, e continuo a correre, fin che non viene sera, lontano dal traguardo, anzi dalla parte opposta, in assenza di regole mitigatrici, che cavolo di gioco è?

Effettivamente le leggi, noiosissime, talvolta rispondono a domande di grande fantasia, infantili!

Noi diciamo, per farla corta: allo stato dell’arte, tra partenza ed arrivo – almeno un chilometro, meglio due – non ci sono condizioni. Gli inseguitori, quando raggiungono una lepre, la toccano su una spalla o dove viene viene – e quella è morta.

Arriverà qualche lepre al traguardo? Dimenticavo: le lepri sono un terzo degli inseguitori, come nelle battute di caccia, grossomodo, tre su nove, sei su diciotto.

In cosa consiste l’arte della lepre?

Qui viene il bello. La lepre deve portare gli inseguitori alla massima sofferenza, alla disperazione perfino, al punto che alcuni si ritirano, altri dicono chiaro e tondo: mai più, alla lepre io non ci gioco mai più.

Perché? Perché la lepre passa nei punti più disgraziati che uno possa immaginare, sotto i filari delle

viti, per esempio, impresa che uno affronta per sfuggire alla morte, inseguito dalla giustizia, ma vorrei vedere per gioco!

Dunque le lepri, consapevoli, provenienti in genere da famiglie povere, avvezze ai disagi, affrontano i percorsi più tremendi, al fine di distanziare gli inseguitori, costringendoli a fare lunghi giri pur di evitare il tormento di chinarsi sotto i fil di ferro dei vigneti, o di attraversare aree incolte, dove abbondano i rovi, le rose canine, i prugnoli e specie del genere, tutte spinose.

Il gioco cominciò. Rosalba era tra gli inseguitori, Ernestino tra le lepri. Non voglio nemmeno pensare che Ernestino volesse farsi prendere a bella posta – soltanto per sentire la mano di Rosalba?

Impossibile, gioco è gioco.

Matteo, per natura era lepre. Avevano affrontato percorsi incredibili. Gli inseguitori erano distanziati, sul punto di cedere, qualcuno sembrava barcollare. E chi arriva più a toccare una lepre? Che teneva testa era Rosalba. Com’era elegante! Galoppava, come si vede fare alle gazzelle, alle piccole antilopi, con le gambe lunghe, magre.

Con una mossa eroica Ernestino attraversò un canneto, terribile, pieno di foglie come lame, impenetrabile. Quando uscì, malconcio come Gesù Cristo flagellato, il traguardo era lì, vicinissimo. Ernestino si mise in salvo e guardò la situazione, come un generale guarda il campo di battaglia, con le mani sui fianchi.

Gli inseguitori facevano pietà, ancora lontani, con andature sgangherate, con il fiatone – si vedeva benissimo.

Poi accadde una cosa mai vista: il traguardo era in fondo a un campo d’erba medica, vietatissimo, o erano guai: il contadino sarebbe andato alla scuola, avrebbe rimproverato la maestra – che bambini tirate su eh? sono questi i bambini? – per amor del cielo! la maestra avrebbe preso provvedimenti mica da ridere, avrebbe avvisato le mamme, per cui i bambini sarebbero stati martoriati per giorni e giorni, da chiunque in pratica – avete pestato l’erba medica? ma vi rendete conto?

Ernestino, dalla propria posizione, prevede la tattica seguente: Rosalba dovrebbe tagliare la strada a Matteo, prima del campo di erba medica e Matteo dovrebbe approfittare di due filari che sono ancora lì, provvidenziali – e prova a prenderlo là sotto!

Invece i due – Matteo e Rosalba – si guardano da lontano, come se fossero d’accordo e cominciano a correre in parallelo, affiancati, entrambi verso il traguardo, in una volata spettacolare – proprio quella vietatissima, lasciando due strisce nel campo di erba medica. Porca vacca! esclamò Ernestino.

Ormai erano alla pari e Matteo rimase come incantato – a dieci metri dal traguardo vide Rosalba che sfrecciava senza un filo di sudore, tanto che lo spettacolo, magnifico, ben meritava una sconfitta., al punto che Matteo rallentò, per guardare.

Quel giorno cominciò l’amicizia incredibile tra Matteo ed Ernestino.

E Rosalba? Per Matteo il problema era risolto, magnificamente!

Quella volata fu indimenticabile – oh quella meravigliosa distanza, in parallelo, uniti più che se si fossero tenuti per mano! Matteo cercò, anche in questo caso, di farne una teoria, al suo solito modo, disponendo sassolini, spostandoli, innumerevoli volte, addirittura uno sopra l’altro, quando il dolore vinceva – quando, per togliere il dolore, bisognava fare confusione.

Quelli erano i tempi al confine con il mondo antico, con l’era dei buoi, dei cappelli Borsalino alla domenica, delle andature perse per sempre, meravigliosamente storte, che per ragioni di equilibrio diventavano danzanti, per ragioni di contrappeso, strana eleganza.

Chi sapeva leggere lo faceva seguendo la riga con il dito indice, sillabando una parola, fin che il suono finiva completamente, come succhiare una caramella fino in fondo, di modo che una parola durava per un tempo effettivo, un bel po’, rilasciando tante cose, fantastiche.

Era l’epoca che per i bambini c’erano le figurine. Matteo raccoglieva le figurine degli animali, Ernestino degli uomini famosi. Quell’estate passò, per la prima volta, il venerdì verso sera, un’automobile Fiat, chiamata Giardinetta, adattata a bottega ambulante. Uno spettacolo! – con zucchero sale pasta riso scatolette – soprattutto con le figurine incollate su cioccolatini di forma quadrata – piccoli come può essere una figurina – 5 cm x 5cm. Il venditore ambulante consegnava un album e i bambini lo riempivano, man mano che compravano il cioccolato. Quando l’album era completato c’erano cinque cioccolatini in omaggio.

Cosa c’è di strano?

Primo: il fabbricante di cioccolato – sarà stato Ferrero di Alba? – vendeva direttamente ai bambini! A tale scopo doveva avere immaginato quanto soldi poteva avere in tasca un bambino: cinque, dieci, cinquanta lire?

Secondo: quel fabbricante parlava in italiano con le autorità, in inglese faceva parlare dalle segretarie, dicendo soltanto well! well! – in dialetto parlava per prendere le decisioni.

I bagaj i vo i robb pusè che i grand.

Quanti danè a ga in gaiofa un bagai d’un cuntadin?

E ti fai custà ancù meno – dice al ragioniere che si lamenta del prezzo ancora un po’ alto, Lei sa, per un bambino.

Tira via cincu gramm ed ciculata ca l’è l’istess! Meteg di nisurìn masnà.

Potremmo togliere le figurine, dice il ragioniere in italiano.

Il padron, allora, lo guarda come si guarda uno da compatire – ma ti et mai stà un bagaj?!

Erano tempi così, che avanzavano, con i bambini che sentivano qualcosa, da lontano, che guardavano i loro genitori diventati incerti, anche loro in ascolto, come di una mandria in arrivo, misteriosa, con rumori nuovi, di macchine, trattori, un buon odore di nafta, di benzina.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, tra quelli che andavano all’avviamento, oltre che tra i ripetenti di quinta, correvano voci di chi aveva visto, di chi aveva visto da lontano, di chi era stato proprio sotto la finestra – di chi si era arrampicato aggrappandosi al davanzale, se ti dico di sì! ecc…

Matteo ed Ernestino, pur con una tremenda volontà di non essere più bambini, non ci capirono quasi niente, essendo impegnati ad ammirare uomini con il fazzoletto annodato al collo, trebbiatori che scatenavano l’ira di dio, trattoristi con aratri lucenti tra nuvole di polvere.

Ciò che i ragazzi oltre gli undici anni avevano visto e che non esitavano a raccontare alle compagne di scuola era una scena complicata, con figure in movimento, ravvicinate, una spalla, una camicetta, i capelli lunghi che scendevano da un lato, un piede con ancora su la scarpa con i tacchi, un’altra scarpa per terra, rovesciata, poi, velocemente, un viso, accaldato, come dopo una corsa, che sembrava quello della maestra! – un uomo, di spalle, vestito di nero, che si toglieva il collarino bianco – poi bisognava scappare, stava arrivando qualcuno.

*Primo capitolo del romanzo inedito di Angelo Lumelli La vecchiaia del bambino Matteo.