Lettera a Marco Ercolani intorno a Nottario

Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: «Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!». Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina?». Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun’altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello? Friedrich Nietzsche, La gaia scienza

*

Per Nietzsche questo suggello è il peso più grande…

*

Ritrovo come sfondo delle tue riflessioni, in Nottario, lo stesso pesare del tempo che ora si declina nella sospensione notturna, nell’istantanea di un tempo immobile dove ‘l’aria sembra celeste’, ma se ‘ne percepisce il buio’; ora si abbandona al ‘flusso inarrestabile’ che ‘leviga’ gli attimi ‘secondo dopo secondo’.

Se è vero che ‘la fine è l’inizio: di questa letale identità la psicosi è maestra’, è anche vero che c’è consolazione nella rassicurante ripetizione dell’identico, nel gesto delicatamente consueto di ‘dormire in treno, svegliarsi alla nuova stazione, scendere, e poi riprendere tutto daccapo, con gli stessi amici, nello stesso luogo, con la stessa mèta’.

La notte, dunque, non ha necessariamente il senso della quotidiana scansione temporale – la cronologia di un momento preciso e inevitabile di ogni giornata – ma ha un valore soprattutto evocativo: si fa metafora di un guado.

La notte è possibilità di raccordo, racchiude in sé il senso del trascorrere e del transitare, segna una soglia labile e insieme l’assottigliarsi dei confini, lo svaporare del limite, anche temporale. Così, occorre leggere nel buio ‘per una più esatta percezione delle cose’, ma è proprio questa puntualità, la pragmatica esattezza di Leonardo, che si sgretola al tocco di un solo respiro, tiene a una sola fragile condizione: ‘a meno che quel respiro non trasformi l’intero paesaggio’.

È la notte, il suo denso trascolorare, a far crollare i confini, a scoprire che ‘non ha senso, la porta. Ha sensi’. Allo stesso modo la parola, che vorrebbe analizzare, isolare, definire, dividere ‘il buio in piccole tenebre’, rispondere all’esigenza di ritrovare ‘gli interminabili appunti che differenziano il silenzio’, ma non riesce, è costantemente costretta a tradirsi: ‘Il bianco non è mai solo bianco’.

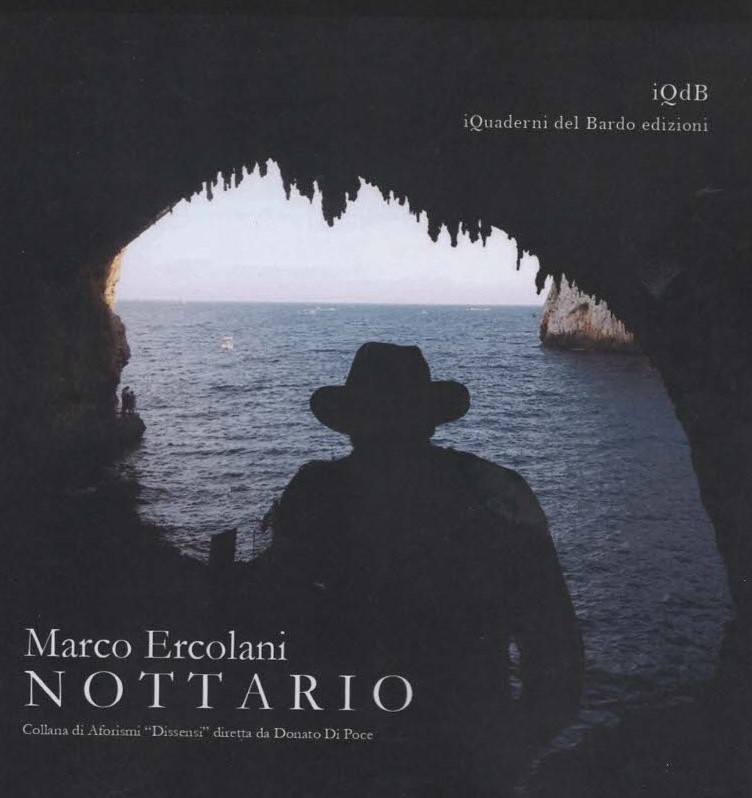

Lo stesso confinare il dentro e il fuori, l’intimo e l’esteriore, fallisce, diviene un ‘fare a meno del mondo, per amarne gli echi’, come costruire ‘grotte di parole ‘proprio per ciò che non è dicibile’. Lo stesso privato costruirsi attraverso un ‘diario intimo non è parlare di sé ma del cielo che immaginiamo oltre le pareti della nostra casa’.

Ecco perché ‘non è la porta, il segreto: neppure l’acqua che scivola oltre’. Il segreto è ‘sentire che sarebbe assurdo gridare’. Se ‘il sentiero da trovare è sempre una via sommersa’, il coraggio è quello dei ‘pensieri che nascono dalla pelle’, è la forza che persiste carsica, crepuscolare, di ‘non esitare. Essere già nel nero che corrode il bianco’.

Dunque, ‘non salvarsi ma annotare’, preservare quella ‘lontananza costitutiva’ in cui consiste ‘la più profonda esperienza della poesia’.

‘Certe scritture conservano una traccia nascosta che solo la distanza mette in luce’: la scrittura, come la notte, come ogni ‘rigorosa dilapidazione’ di cui consiste ‘il lavoro poetico’, vive di accenni, indicazioni diagonali, impronte, smottamenti che aprono feritoie da cui si può solo intravedere, ma non inquadrare. ‘Il senso della scrittura’ sta tutto in ‘questo affiorare’.

L’illusione di poter ‘dare architettura al soprassalto’ rivela soltanto più chiaramente l’inafferrabilità del dato: ‘il fulmine, forse. Lo sospettiamo dal lungo taglio nel vetro’.

Dunque il poeta, come un inedito Sherlock Holmes, ‘si accanisce, contro ogni prova di realtà, a inventare orme’ ‘nonostante il delitto’, gioca con ‘le cose’ che ‘sono fulmini, poi tornano cose’, ma soltanto per confermare l’evidenza di una realtà ineluttabilmente sottratta alla presa. La notte ribadisce, nel suo ritmo muto che è una ‘voce a cui non sei ancora preparato’, la più insostenibile verità: ‘ogni parola ha il diritto di de-creare il mondo’.

Eppure, le tracce restano… Le tracce sono la tenacia della realtà che, pur non essendo forte, resiste con la stessa sorprendente flessibilità dei corpi: ‘gli ultimi corpi sono stati portati via, ma la corteccia dei tronchi è sempre crivellata dagli spari’.

La notte, quel ‘nulla non puro ma tramato di maschere’, viene a significare, allora, rifugio e protezione, incarna il luogo dove ‘l’invisibilità è una forma di potere che è necessario custodire, quando gli altri incombono’. Gli altri e le cose, che ‘quando le amiamo, sono ferite aperte’. Non si può che entrare ‘in questo regno a mani nude. Non si tracciano segni. Non si conservano parole. Qui bisogna essere come si è. Umani ma irriconoscibili, svincolati dalla vita con il disincanto necessario’.

La notte è parola e il suo contraltare: ‘il foglio sa tacere le parole che contiene’. Se la voce è il proprio personale ‘demone accanto’, occorre ‘scrivendo, rimanere senza parole’, ‘sospendere ogni autorità nella libera estasi della frase’, ‘percorrere ciò che tace con parole pronte a svanire’.

Come conciliare tutto questo? Come orientarsi nella labilità di questi cedimenti? Esiste una cura? Se è vero che ‘l’arte salva l’artista e lo rende folle. È una linea chiara nel caos’, l’uomo conserva la possibilità di ‘usare la sua ferita come radice di fantasie’? ‘Si potrà imparare a essere positivamente folli?’.

‘Ogni follia è un privato schema di verità a cui non si possono opporre alternative’: nemmeno la ricerca di una ‘forma plastica’, ‘un ordine esatto, una misura, una diagnosi’. ‘Nel momento della patologia o domina un rituale ossessivo che irrigidisce o un’idea delirante che ne frantuma i confini’.

Dunque non rimane che rovesciarsi a terra digrignando i denti e maledicendo il demone?

‘Un tempo volevo, con lo strumento della lingua, sperimentare le macerie del mondo. Poi capii che non aveva senso aggiungere violenza a violenza, che smembrare il tessuto fonetico per definire lo scempio di un corpo non era scandalo ma illustrazione’.

Lo spiraglio, l’anello che non tiene, la sospensione che verifica l’impermanenza nella stabilità dell’accettazione, è scoprire che le lacrime hanno il potere di rendere ‘vero il volto’. E che guarire ‘è trasformare le anonime cicatrici dell’assenza in tracce dolenti di una mancanza’

Ecco che dunque, ‘nell’imminenza della morte’, è possibile ‘riflettere a quale disegno abbiamo tracciato negli anni passati, tra noi e noi stessi, fra noi e gli altri, vivendo’. Scrivere diventa ‘la nostra forma di congedo, niente di più. Un modo per essere sospesi tra morte e vita, in modo che né l’una né l’altra esistano’.

‘Se ci invade la possibilità di essere noi stessi, restiamo comunque prudenti’, spiando il mondo nell’atteggiamento folle di chi resta fermo ‘sull’orlo dell’abisso a contare matite’.

Con affetto,

Silvia

Silvia Patrizio