**

**

« Et tout d’un coup, d’un seul coup, le voile se déchire, j’ai compris, j’ai vu. » Jean-Paul Sartre La Nausée.

Un douloureux voyage introspectif amène le protagoniste de La Nausée vers un état où conscience et perception de soi se mêlent dans une réciprocité équivoque. Y a-t-il quelqu’un qui soit capable de comprendre son propre visage? – se demande Roquentin, «out ça (yeux, nez, bouche) n’a pas de sens, ni même d’expression humaine.

La rencontre avec son propre visage, objet d’identification sociale et en même temps de distance de soi, est pour l’homme depuis toujours une interrogation ouverte, voire une angoisse à maîtriser. Séduits par leurs mensonges, nous croyons au visage de l’acteur comme à celui de l’inconnu qui nous croisons dans la rue. A chaque fois, nous sommes victimes de notre présomption, de notre intuition, de notre pouvoir de décrypter le visage des autres et leurs mystères, leurs mensonges. Révéler le mensonge d’autrui serait bien plus excitant qu’accepter une défaite face à notre propre visage. Le rappel du visage de l’Autre serait donc plus tranquillisant que la rencontre avec notre propre visage?

Et pourtant, si un visage n’était pas ce lieu de sincérité rassurant que nous imaginons? Ce lieu dont, malgré le dépassement d’une certaine physionomie, nous prétendons encore qu’il nous offrirait des clés d’interprétation des hommes et de leurs comportements? Pourquoi la tête serait-elle l’encyclopédie ambulante qui devrait tout connaître et nous donner tout à voir?

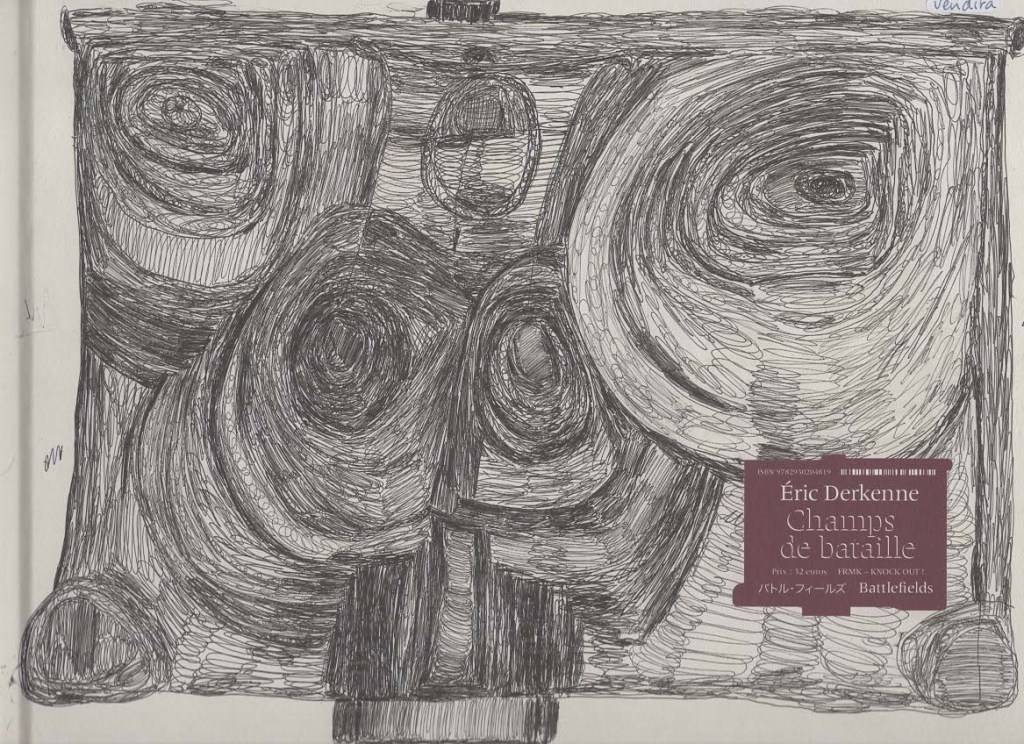

En se rapprochant de l’œuvre d’Éric Derkenne, on ne peut pas éviter l’effondrement dans l’hypnose suscité par ces organes ronds et multiples. En cherchant à revenir de ce choc, on pourrait se demander : comment transmettre l’effroi d’un regard insaisissable, le miracle de son apparition ? Et si ces visages n’étaient que les paysages désolants et désolés d’un terrain de combat? Peut-il être le lieu du plus dur combat livré entre les forces sans nom qui habitent un soi immaîtrisable?

Les yeux n’exprimeront alors ni message, ni mystère, sauf le pus sulfureux que dégage le frottement violent entre un regard et l’autre. Les nez lutteraient avec les pénis pour la possession d’une centralité… les trous obscurs des narines et des bouches, seraient comme des canons prêt à tirer… Que pourrait-on en dire?

Encadré strictement par la dimension de la page, la quête obsédante et inassouvie d’Éric Derkenne, nous fait penser aux images d’un copiste de guerre. Ces simples soldats avaient pour mission de dessiner la stratégie de guerre et en même temps de témoigner de la bataille. Le résultat? Une cartographie infinie des combats que corps à corps Éric a menés avec son image. Car ce sont son propre corps et sa propre image, qui sont le véritable lieu de cette bataille sans merci. Une bataille est une chorégraphie d’actions entre deux forces armées menant à l’anéantissement de l’une ou de l’autre. Ces actions ne sont pas livrées au hasard, mais répondent à une étude minutieuse des forces en présence et des puissances opposées.

Également dans son approche graphique, Derkenne structure progressivement un schéma d’actions visant à une attaque sur plusieurs fronts. Historiquement, une bataille est constituée par une multitude des combats individuels et les combattants n’ont généralement connaissance que d’une partie limitée des évènements. Ce n’est pas le cas de Derkenne, qui reste tout au long de sa carrière le maître solitaire de son propre champ de bataille. A lui la responsabilité de l’emplacement de sièges qui constitueront l’essence de sa stratégie offensive.

Elle consiste à cerner totalement une place forte par circonvolution afin d’empêcher toute entrée et toute sortie du lieu. En différents secteurs de la page, Derkenne affronte par sièges ces forces qu’il veut contrôler et attaquer. On se trouve devant la mise en œuvre d’un encerclement des objectifs. Parfois le siège est plus serré et les résultats sont des enceintes plus denses, plus marquées; parfois le corps à corps se termine par un abandon du champ et par une plus grande distance entre un rond et l’autre qui nous parle de la fatigue du combat. Le tracé de ces lignes de bataille nous montre des infinies variations, et on a l’impression que le guerrier s’empare du lieu davantage par la durée du combat que par la force utilisée.

Du dynamisme du cercle, de sa force originaire et créatrice, il fait un siège pour attendre la reddition de forces encerclées. Il marche autour du dessin en ordre de bataille, il avance dans le même ordre que les forces combattantes. Et chaque cercle est une porte, et chaque visage un appel…

Pour Antonin Artaud, cet appel a un caractère d’urgence. Il écrit dans le catalogue de l’exposition de ses dessins à la Galerie Pierre à Paris en 1947: «Le visage humain est une force vide, un champ de mort.

La vieille revendication révolutionnaire d’une forme qui n’a jamais correspondu à son corps, qui partait pour être autre chose que le corps. (…) Ce qui veut dire que le visage humain n’a pas encore trouvé sa face et que c’est au peintre à la lui donner, à le sauver en lui rendant ses propres traits».

Le sentiment d’effondrement, de doute perpétuel face à la possibilité de saisir l’apparence extérieure d’un visage correspond à toute une déclinaison d’artistes qui traversent le XX° siècle et qui, d’Artaud à Giacometti, de Michaux à De Kooning affronteront à plusieurs reprises la problématique intemporelle de la figuration. Dans le domaine de l’art brut, où les frontières entre art et vie sont encore plus démantelées, cette thématique se déplace naturellement vers les enjeux de l’auto-figuration. Le visage est un cercle en soi, un cercle de protection magique qu’en pratique l’auteur trace d’abord dans un acte qui possède une dimension rituelle et magique.

En tenant compte des distances entre les expériences des uns et des autres le «visage-corps» est pour des auteurs comme Artaud et Derkenne le lieu d’une quête identitaire qui passe par l’appropriation de la multiplicité pour reconstruire l’Un selon un processus d’individuation douloureux qui fait l’objet d’une recherche constante.

Dès ses premiers internements en asile psychiatrique, Artaud se dit « mort au monde ». Incapable de parler en son nom, il demande sans arrêt à y être identifié. «Je ne suis pas mort » écrit-il, «je suis séparé».

D’une manière différente, Derkenne conditionné par les effets d’une trisomie 21 sévère, n’aura pas accès au langage, mais acquerra par la fréquentation des institutions sociales (famille et foyer d’accueil) une certaine conscience de soi.

Dans notre culture, l’association nom/visage est récurrente. Le nom désigne l’individu et son visage est un signe corporel – peut être le plus évident- de sa différence au monde. Le visage prend, comme le nom, une valeur de signature. Dans son parcours de fragmentation et de reconstruction de soi, Artaud utilisera au long des années plusieurs identités, morcelant et établissant un nouveau nom : AR –TAU, dans une demande ininterrompue d’identification. Demande qui sur un plan esthétique et formel, l’amènera à dépasser l’opposition usuelle entre écriture et image.

Derkenne à qui ont été transmises précocement les préoccupations contemporaines en faveur d’une reconnaissance de l’auteur, remplit des cahiers avec une imitation d’écriture et met sa « signature » en bas de la page comme une présence constante qui renforce le caractère auto-identitaire de l’œuvre. Pendant les quinze années de son parcours artistique, Derkenne a dû se confronter aux transformations subies par son corps et aux difficultés liées à l’image qu’il renvoie. La trajectoire de vie d’une personne atteinte de trisomie 21 est profondément marquée par les conséquences du handicap. Dans le cas d’Éric, l’image qu’il construira progressivement de lui- même, intègre de façon harmonieuse les limites que lui impose sa condition avec les potentialités dont il dispose.

Comme pour Artaud, ces autoportraits seront les témoins vertigineux d’une reconstruction-déconstruction de soi. Sonder le gouffre corporel est le chemin pris par Artaud pour qui l’accès au visage n’est que le retour en surface d’une plongée abyssale et obscure. La verticalité de ce parcours dessiné par explorations et excavations est liée à la profondeur du gouffre. «Le gouffre insondable de la face, de l’inaccessible plan de la surface par où se montre le corps du gouffre, le gouffre en corps, ce gouffre le corps, le gouffre corps».

Derkenne préfère les basses eaux et les plongées en extension. Un rhizome qui ne voit pas d’opposition entre tête et corps sans privilégier l’un aux dépens de l’autre. On se trouve face à l’orchestration organique d’un corps-tête ou d’une tête-corps. Une organicité à plusieurs centres et aux entrées multiples. Ramifications où chaque centre possède une valeur en soi et est interchangeable avec les autres. Bulbes oculaires, trous de nez ou testicules, sont quelques-unes des portes tourbillonnantes ouvertes à cette identité rhizomique, laquelle, sans commencement ni fin, nous communique la vitalité d’un guerrier qui a gagné sa bataille.

**

Perché ripubblicare in questo blog la versione originale della prefazione di Gustavo Giacosa a Champs de bataille di Eric Derkenne (RFMK éditeur, 2014). Per lo stesso motivo che ci fa considerare l’autoritratto come “testimone vertiginoso di una costruzione-decostruzione di sé”. Il corpo come abisso e l’abisso come corpo sono i temi di Eric, insondabile nel pensiero e sondabile nelle forme che nascono dal suo silenzio. Derkenne compone autoritratti come passaggi accessibili a un buio senza ritorno. Li compone come un preludio assoluto. Trasgredisce così ogni codice di “opera finita” e filologicamente corretta, orientandoci verso l’impensabilità, l’inesauribilità, il monstrum di un disegno-pittura che mappa il visibile e l’invisibile. Siamo, da spettatori, testimoni di un “resoconto minuzioso e tremendo di stati vissuti fino al limite della morte”. Scrive lo psicoanalista Salomon Resnik: «Avere un corpo significa anche com-prenderne i limiti, accettarne la finitudine spaziale e temporale. La nozione di corpo implica l’assunzione di una “frontiera concreta” che le relazioni ordinarie non trasgrediscano. D’altra parte, assumere il corpo proprio e le sue possibilità di porsi in relazione col mondo richiede anche un certo grado di “permeabilità”, di disponibilità allo scambio, al “negozio”. Vivere il proprio corpo significa accettare i propri confini e riconoscere lo spazio dell’altro». La materia visiva di Derkenne non è permeabile, non è disponibile, è un multiverso di gallerie orientate verso un ultramondo. Lo spazio reale dell’altro non esiste. Nessuna frontiera concreta lo persuade. Non vuole accontentarsi di uno spazio-tempo comune. Al contrario, suggerisce agli spettatori l’idea di un al di là del corpo, che contesta le norme della vita collettiva, perché «non si può guarire la vita». Derkenne concepisce la sua personale pittura come rigoroso e ossessivo diagramma di una trance emotiva. Nessuna mente dirige e domina il corpo, è il corpo a farsi mente invasata, pur mantenendo uno spazio di lucida osservazione del proprio caos. Scrive Artaud: «La verità della vita è nell’impulsività della materia. Lo spirito dell’uomo è malato in mezzo ai concetti. Non gli chiedete di soddisfarsi, chiedetegli soltanto di essere calmo, di credere che ha trovato infine il suo posto. Ma soltanto il Matto è davvero calmo».

**

Gustavo Giacosa