**

Mentre Baudelaire, con il timbro solenne del largo, suggerisce l’immagine di un mare immenso murato fra le volte di fetide caverne o ci fa sentire la puzza di un vicolo stretto come luogo sacro e oltraggiato insieme, Mallarmé esplora, con superba distanza, la magia del fonema, la musicalità geometrica del timbro. Se la risonanza baudelairiana è il solenne fluire del ritmo, il suono di Mallarmé è l’elegante spettacolo di una lingua svelata come pura essenza. Il progetto sembra essere quello di una scienza congelata del suono, che anticipa i frammenti musicali weberniani. I suoi versi sono diamanti sfuggiti al Libro, pezzi abbacinanti che potrebbero anche non esistere e non muterebbe l’ascesi del progetto. Jeu de prestige giocato sull’orlo di un nulla galante e perturbato, spalancato nel fregio di un ventaglio, la poesia mallarméana non è tragica nei suoi testi – astratte coreografie di suoni – ma in ciò che tacciono: il candore mortale della pagina vuota. Questo candore è il Libro che il poeta auspicava nella sua scientifica ansia di perfezione: l’accecante biancore in cui precipita la nave del Gordon Pym di Poe, la scena silenziosa del naufragio davanti alla massa bianca che sorge dall’acqua, Gli artifici grafici del suo celebre poema, Un Coup de dès n’abolira jamais le hasard, ci dicono che il poeta ermeticodei Sonnets è, in realtà, il poeta pericoloso di suoni scaraventati nella pagina come segni stilizzati, destinati al naufragio. La disposizione frammentata e ondulatoria del Coup de dès non tranquillizza nessun lettore di versi. Chi volesse tradurlo troverebbe più ispirazioni nella musica che nella poesia. Ma l’incompiuto Livre, che nel suo testamento il poeta lasciò scritto che fosse bruciato come inutile guazzabuglio, è una lista di appunti sparsi da cui soltanto Mallarmé avrebbe potuto estrarre l’ultima scena: il suo impossibile Libro dei libri.

**

**

Felicemente, non esiste un modo univoco di fare “ordine”. L’ordine è solo uno dei possibili orientamenti nelle tenebre. Il poeta insorge contro i dati esistenti perché insegue una sua personale epifania, un suo insolente “vedere il mondo” con quella torsione del collo, con quello strabismo dello sguardo. Si coglie mentre percepisce sé e il mondo in stato di sonnambulismo, dentro il silenzio dell’io e delle cose. Ma, per intonare questo sonnambulismo, per restituirlo e rappresentarlo, ha bisogno di trovare un suo – originale, non prevedibile – ordine. Forse proprio quell’”ordine insorto” che teorizza René Char. Sopraffatto dalla «tempesta emotiva» delle analogie, il poeta ammutolisce, non sa se tacere o impazzire. Alla fine scrive, da ‘folle sano’, e trasfigura le logore parole dell’alfabeto combinandole a modo suo: «…una parola, con tutto il suo verde/ cestisce, si trapianta,// tu seguila (Celan)». Da qui l’esigenza di un’armonia provvisoria e instabile che rimuova percezioni innocue e geometrie consentite. Da qui la forza rifondante di un linguaggio poetico che non si limiti a ripercorrere i canoni noti ma sia rinominazione magica nata da un atto di meraviglia, di creazione-distruzione del precedente e prevedibile aistanomai.

**

Elias Canetti invita il lettore a scrivere un libro di giorno e un libro di notte, senza mai confondere i testi: solo molti anni dopo, in tarda età, gli sarà consentito fare un confronto fra le due scritture. Un libro del giorno e un libro della notte, scritti simultaneamente come scambio continuo tra passato e presente, sonno e veglia, vita e morte, è il ciò che il poeta progetta per il suo ipotetico lettore. «Il piacere della comunicazione è inversamente proporzionale alla nostra reale conoscenza dell’interlocutore e direttamente proporzionale al desiderio di interessarlo a noi… È noioso bisbigliare ai vicini. È inutilmente tedioso scandagliare la propria anima… Ma scambiare segreti con Marte, senza fantasticare, naturalmente, è un compito degno della poesia». Ma qual è il compito del poeta? Chi è il suo interlocutore? “L’interlocutore”, come suggerisce Osip Ėmil’evič Mandel’štam, è il “lettore futuro”. Il messaggio nella bottiglia arriva proprio dove è necessario che arrivi. Il lettore prescelto arriverà a leggere un testo nato proprio per lui. Nasce qui l’utopia di una “comunità senza comunità”, dove i lettori trovano i loro poeti e i poeti i loro lettori, in un fecondo stare insieme, tra vivi e morti, al di qua e al di là dello specchio, compagni di illusioni diverse e di diverse forme di verità. Mandel’štam cercava, nell’ossatura dei versi, una “nuova fisica delle parole”. Si potrebbe aggiungere: la parola poetica è una ‘prova estrema’ dello scrivere umano, oltre i manierismi e le scaltrezze della tecnica. Il poiein trasforma il linguaggio comune in accordi di parole che obbligano il lettore a sospendere qualsiasi forma di giudizio. L’azzardo si consuma fra i nessi imprevedibili della sintassi piuttosto che nell’isolata potenza della parola. I primi irradiano vibrazioni, la seconda brilla isolata. Come scrive Thomas Stearn Eliot: «Il significato è la trappola in cui il significante ti racchiude perché tu, placato dalla quiete del senso, ne assorba con orrore tutto il suono».

**

Arrivati in fondo, ma se non esistesse nessun fondo…

Tanto Mallarmé quanto Celan lo ripeteranno e insegneranno: la parola poetica è antitesi tragica a ogni forma di pienezza. Canto, sì, ma che entra nella compattezza del canto, lo dissolve e ne fa pulviscolo di prospettive. Il destino del poeta torna ad affidarsi a quell’urlo iniziale, a quella sillaba uscita dal silenzio. La parola è stata canto. Ha conosciuto la sua natura di canto, la sua felice onnipotenza. Ora può essere di nuovo quel grido che l’ha sempre sostanziata.

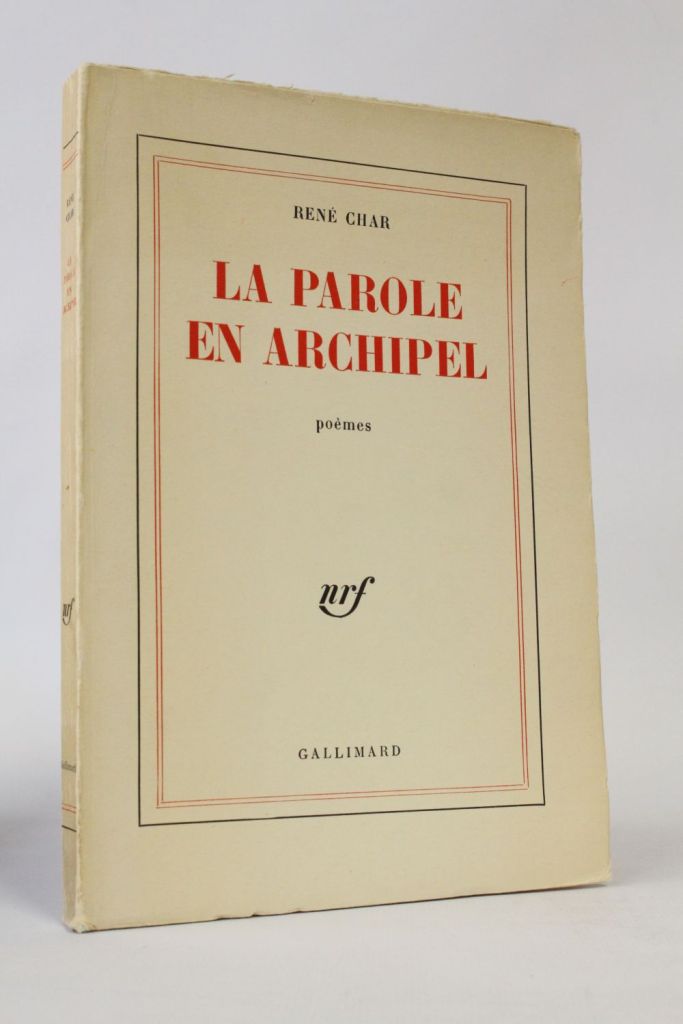

Non sorprende che i poeti, nella loro vita, traversino queste fasi alternanti del processo poetico. La Parole archetipale di Char non è certo sacrale venerazione dell’archetipo poetico ma il personale “ordine insorto” del poeta verso quello stesso archetipo. La sua celebre sentenza: «Dì ciò che il fuoco esita a dire, e muori d’averlo detto per tutti» trova la sua eco speculare nell’altra: «Il giorno nutre, la notte affina la parte nutrita».

La poesia deve innalzarsi (o meglio essere “sublime”, secondo l’etimologia della parola, sub-limen, affiorare dal basso, di sbieco) e andare oltre di sé. Bonnefoy scrive: “L’uccello varca il canto dell’uccello ed evade”. Qui è l’enigma della poesia: essere “fuori di sé” ma costruire le forme di questa “evasione” con scrupolosa esattezza. Poesia è sperimentare l’impossibilità della parola, in quanto parola, di arrivare al suo oggetto e descriverlo. Perché la poesia è stare, ai margini dell’afasia, la lingua mozzata davanti a qualcosa che ammutolisce il linguaggio: non consente altro che uno stupor dove creare e reinventare le forme dello stupore con le parole. Essere nell’illimitato continuando a fondare limiti nuovi al linguaggio che ne descrive il dissolversi. «Il senso troppo preciso cancella la vaga letteratura» – sostiene Mallarmé, che non a caso si era prefisso di sabotare il linguaggio,, di costruire una poesia che progettasse “la propria oscurità”.

(M.E.)