**

L’insonnia è percorrere a grandi passi le terrazze di questo palazzo, tanto alto che posso parlare con gli astri: ma gli astri tacciono. Oppure inviano messaggi che né io e neppure tu, Astrologo, sappiamo leggere. Forse un giorno smetteremo di assillarli di domande. La mia testa, sul collo che la sostiene, è simile a una terrazza. Ma il mio corpo giace inerte su morbidi tappeti e i miei piedi, sebbene sia estate, sono freddi, quasi insensibili. Protetto dalle stanze ovattate di damaschi oppure quassù all’aperto dove lo spazio regna, io mi sento soffocare. La mente pullula di pensieri come il cielo di astri. Ma dimmi, Astrologo, anche lassù ci sarà questo tumulto che scuote le tempie? Guerre e amnistie di nuvole, che si formano e si disfano come domande? Se è vero che il ritmo naturale delle cose comprende pause come lunghi respiri, forse la mutevolezza è solo nostra e al cielo appartiene un unico ritmo: quello dell’armonia assoluta. Così dicono i sapienti o gli imbroglioni. Ma perché, per raggiungerla, bisogna morire? Io possiedo molte terre, palazzi splendenti e la città intera: tutto è ai miei piedi. Ma non riesco a dominare i pensieri, i sogni: mi sfuggono sempre come gli animali selvatici che si perdono nel deserto.

E non riesco a dormire…

E poiché l’anima tua è balzata nell’aria

per la tua dolce leggenda

anniéntati, allora, e come gli amanti

diventa fiaba, diventa fiaba…

Parlava con l’Astrologo o era solo? La ruota pazza dei pensieri girava e girava. Era solo la stanchezza la causa di quell’inquietudine? Forse il monotono ripetersi degli avvenimenti, tutto quanto lo raggiungeva attraverso gli emissari o le spie che drizzavano le orecchie ai sussurri dei ministri, e si mescolavano al popolo per riferirgli i suoi umori volubili; ma soprattutto era l’obbligo di rispettare gli stessi princìpi tramandati da leggi ammuffite e codici

immobili? Tutte cose udite e straudite sulla bocca di consiglieri, sapienti, sacerdoti. E lette e rilette nei libri.

– Getta via lo scettro dei tuoi pensieri, Harùn, come fai con me, quando ti abbandoni nelle mie braccia.

La voce di una donna, non ricordava quale tra letante: forse la più amata o la più saggia. Dalla terrazza più alta – dove si percepiva solo la massa oscura della città come l’ombra di una fiera accovacciata – l’occhio di Harùn aveva viaggiato lungo la mappa del cielo per più di mille volte: per più di mille volte la notte l’aveva catturato. La notte, il cui grembo accoglie gli estremi: la sfrenatezza dei sensi e la contemplazione mistica, e l’inizio e la fine di ogni cosa. Mille e una notte aveva trascorso con i suoi compagni inseparabili: l’astrologo calmo ed eloquente, il poeta che suonava il flauto sussurrando frammenti di un poema antichissimo di cui ogni poeta ometteva o aggiungeva strofe, mutandone di volta in volta il ritmo, ma non il senso; e infine, le favorite dalla pelle lunare, con la loro danza insinuante e flessuosa come la curva di una melodia:

Altre voci, altri flauti simulano eternamente

quel fuoco che si è morti se non si ode…

Da quella terrazza, Harùn, una notte, aveva cominciato a discendere. Perché il cielo gli era sembrato di colpo vuoto, seppure fitto di stelle, l’astrologo un cialtrone incanutito tra le sue favole, il poeta un abile giocoliere di parole, e le favorite, forme fredde di una stucchevole bellezza. L’insonnia si era fatta intollerabile, come la consapevolezza dolorosa di appartenere a un Mistero: il mistero del

fuoco. Ma lui, Harùn, si sentiva spento.

Oh, dato mi fosse nell’angusta prigione dell’Essere

trovare aperta una porta sull’ampio vuoto del Nulla…

Entrare di notte nei luoghi frequentati di giorno fu la sua prima avventura. La sala delle udienze, dove al mattino appariva in abiti d’oro per amministrare la giustizia, promulgare leggi, dare ascolto al Visir, luccicava al buio, silenziosa, dentro gli alti specchi: vuota, palpitava di infinite domande smascherando la vanità dei suoi orpelli; e la piccola sala segreta destinata agli emissari stranieri e ai suoi protetti, con le pareti di velluto che inghiottivano intrighi e confessioni di amici presunti o nemici dichiarati – quali segreti, in quell’ora di solitudine, poteva nascondere?

E poi più in là, la solenne scalinata, affacciata sulla corte, tutta di smalto arabescato dove al pomeriggio lui si mostrava a una folla immensa che rumoreggiava lamentosa, gesticolando, invocando il suo nome, alzando verso di lui il volto anonimo di folla anonima, e gli rivolgeva incomprensibili richieste.

I giardini perfetti e meravigliosi costellati di fontane lo attendevano alla sera per una tranquilla passeggiata. Oltre non si era mai spinto. Il palazzo, nella sua interezza, gli era sconosciuto. Scendeva le scale in silenzio: sprigionavano una strana malìa. Spiava negli appartamenti dei servi addormentati e nel serraglio delle favorite, giù giù fino alle cucine, alle stalle, alle cantine, alle prigioni. Tutta quella folla incalcolabile di gente e oggetti, appena intuibili alle fiamme tremanti delle candele o ai raggi della luna che penetravano gli angoli più remoti del palazzo… Dunque, tutto questo gli apparteneva, era suo. E per la prima volta entrava nel cerchio del suo sguardo e del suo cuore. Man mano che scendeva, l’aria si appesantiva, caricandosi di odori intensi, talvolta repellenti. Non c’erano solo i profumi dell’incenso e del sandalo delle stanze da letto, non c’era solo l’aria pura e sottile delle terrazze. Infine era uscito per strada, in abiti dimessi, ingannando la sorveglianza delle sentinelle. Camminava in fretta, in preda all’ansia. Lasciava alle spalle il suo palazzo addormentato, protetto dalle guardie, cintato da cancelli aguzzi come spade: e lui a piedi, solo, con calzature leggere, inadatte a quelle strade sventrate da frane sassose, scivolose, dove dormivano i poveri, i malati, gli storpi, i ciechi, i dementi, malamente avvolti nei loro stracci che si tenevano compagnia con i cani randagi, i muli stremati, sbarrando col loro corpo intorpidito la strada ai passanti. Ignorava la topografia della città. Le volte che l’aveva percorsa, nei brevi tratti consentiti dal protocollo di corte, era stato in portantina, a occhi socchiusi per il sole accecante e la polvere, tra la confusione e il malessere di uno spettacolo violento a cui non era abituato.

Si ferì dolorosamente i piedi, cadde più volte tra i rifiuti. Fece finta di nulla. Si rialzò. I rumori della città lo assalirono – un groviglio di suoni rochi e bisbiglianti, sguaiati e aspri, un ossessivo ronzio simile a un interminabile sottofondo a cui seguiva, di colpo, un silenzio tombale più minaccioso di qualsiasi rumore – poi tutte le voci notturne tornavano ad assediarlo: sibili acuti, nenie struggenti e lamentose, grida stridule, richiami di uccelli predatori, canti di prostitute, maledizioni di cammellieri ubriachi, urla di venditori ambulanti, salmodìe… Simili alla gente e agli oggetti del palazzo emersi dal buio con una forma e un nome, quei suoni uscivano prepotenti dal silenzio, reclamando ascolto.

Non poteva più sottrarsene, ora che udiva e vedeva. La notte detiene il mistero dell’assoluto e di ogni rivelazione. Non confonde, invita a distinguere. Non sfuma, invita a definire. Spiare dentro la notte: è questo il destino dell’uomo. Scoprire i destini altrui, estrarli dall’informe massa delle cose, dare loro, attraverso uno sguardo attento e amoroso, un corpo, una dignità, così come un poeta sceglie, una volta per tutte, dall’anonimato del dizionario, “quella” parola e non un’altra. Spiare nel buio indifferenziato per tentare di leggere, nel libro del mondo, gli effetti visibili e mutevoli, di quelle immagini profonde. Spiare dentro la notte per capire il giorno. E non dormire. La notte che precede il giorno – come il passato il presente – ne illuminerà il mistero, perché il giorno è molto più difficile della notte, crea enigmi, leggi, domande angosciose che ci lascerebbero inermi e atterriti, se prima, da umili viandanti, non siamo scesi ad attraversare la notte. Ma come salvarci dalla struggente nostalgia di quello che lasciamo dietro di noi?

Il vento leggero di Aprile sulla guancia del fiore è bello

bello nella distesa del prato un volto che illumina il cuore:

tutto quello che dici su quanto è passato, sempre bello non è.

Sii lieto e non parlare di ieri: oggi è bello.

Inciampò in un moribondo coperto di orribili croste. Due ragazzi nudi si rincorrevano nella polvere, con una lucerna in mano. Un uomo usciva da una casupola lacerandosi il viso, trattenuto dai parenti in lacrime. Voci di donne gridavano frasi sconnesse. Una coppia avvinghiata si nascondeva dietro un cespuglio. Non più estraneo al teatro delle voci, alla forma dei gesti e dei volti; da quando era sceso in strada aveva cominciato a provare le passioni e i dolori di quei corpi che popolavano il buio: la gioia meschina del ladro di un sacco di cannella, le trafitture della gelosia di chi è tradito, la tensione per una estenuante trattativa di vendita di una capra decrepita, l’odio di un assassino, l’ingenua meraviglia di un ragazzo davanti alle monete che lui, passando, gli aveva lasciato cadere in mano. Poi, trafelato, aveva raggiunto la spiaggia. Non era la prima volta che incontrava i beduini, i nomadi privi di ogni bene materiale, liberi e predatori. Un giorno, uno dei loro capi gli aveva chiesto udienza per vendere a caro prezzo il passaggio in una zona del deserto sorvegliata dalle sue tribù. Un emiro straniero minacciava la guerra se non avesse avuto incolumità di passaggio e lui era stato costretto a cedere al ricatto del beduino. La spiaggia e il mare, perdendosi a vista d’occhio, emulavano il deserto. C’era molto vento, grandi onde increspate, sabbia che si sollevava in piccoli mulinelli, ricadendo mollemente. Non più il ristagno dell’aria nelle stanze dei servi, la prigionia delle strade labirintiche, le insidie di quei rumori, di quei corpi scuri e infelici. Aria, spazio, respiro. Su una spiaggia di notte, passato e futuro si incontrano in un presente eterno. Non accade così anche nel deserto? Lui non l’aveva mai attraversato. Ma la notte concentra, il deserto dissipa. Non si sa in quale punto del tempo si stia vivendo e tutto diventa possibile come impossibile, tutto è vertigine e smarrimento. L’assenza d’acqua e la presenza incontrollata dell’aria e della luce che annullano forme e direzioni comunicano l’insensatezza dell’esistere. Così aveva letto nei libri, così gli aveva riferito chi ne aveva fatto esperienza. Solo il mare, allora, visto da riva, unisce il movimento e la stasi in un’unica immagine ritmica? E riesce, forse, a conciliare gli opposti?

Su quella riva aveva incontrato i nomadi. Li aveva un po’ invidiati, come invidiava la libertà delle belve. Inaspettatamente, gli veniva offerta l’occasione di interrogarli e conoscerli da vicino. Era con loro che aveva traversato il deserto a dorso di cammello o solo immaginato di farlo? Al limite delle forze, inseguiva una visione che interamente lo possedeva, come il bisogno di dissetarsi. Cosa stavano cercando? E lui, perché si trovava lì? E chi gli aveva parlato dell’uccello Roc, così immenso da oscurare il deserto con le sue ali? Le ali che avrebbero portato l’ombra in quel paesaggio intollerabile. Se si fosse posato sulla terra, almeno una volta, una sola, lasciando una minima traccia del suo passaggio… Nessuno poteva crederci veramente senza una testimonianza visibile.

– Se non vediamo il Roc, anche una sola piuma, saremo per sempre preda del ginn..

– Noi abitiamo il deserto e il deserto è il Nulla e al Nulla si torna quando si muore.

– Solo gli inganni degli occhi possono colmare il Nulla.

Così li aveva sentiti ragionare.

Il suono è fuoco e non vento

si annulli colui al quale manca questa fiamma…

Davanti a sé, sulla groppa di un cammello della carovana, aveva intravisto una figura femminile, avvolta in un velo chiaro. Sul fianco dell’animale batteva il piccolo piede nudo calzato da un ruvido sandalo. Harùn aveva fissato a lungo quel piede e la sagoma vaporosa a cui apparteneva. Fantasticando sulla bellezza della donna che mai avrebbe potuto guardare negli occhi, mai avrebbe potuto carezzare, mai possedere.

– Qui non udiamo il canto del flauto, oppure il suo suono è così alto che non sappiamo se fuggire per non ascoltarlo o abbandonarci alla sua seduzione. Ma poi, le tempeste di sabbia o il nostro orecchio invecchiato lo allontanano per sempre…

– Noi nomadi non sappiamo creare nulla, solo parole fatte di vento che capiamo soltanto noi, e visioni fugaci e terribili. Abbiamo gli occhi feriti dal sole e la gola riarsa. Ma è questo il nostro modo di vivere… Voci e ancora voci che si rincorrevano, si affievolivano, tornavano ad attraversarlo come soffi d’aria.

– Chi vive nel deserto è perché vuole sentirsi polvere tra la polvere e grida continuamente il nome di Dio, il nome del Nulla, che ha mille e un nome. Ma nessuno potrà mai avvicinarsi al suo vero nome…

Harùn aveva sognato tutto questo? Sofferto la prigionia del deserto – forse la peggiore delle prigionie – dove l’insonnia diventa insostenibile, fino a sfociare in febbre mortale? Ad un tratto la scena si era svuotata, riempita di silenzio: spiaggia e mare la occupavano tutta, in un unico orizzonte appena rosato. Un profumo di sale e d’alghe l’avvolgeva. Era già mattino. Harùn si era rimesso a camminare, a caso, in direzione del porto.

Chi cerca perle si tufferà nel mare

e chi se stesso si specchierà negli uomini.

Solo chi torna a casa a raccontare

potrà conoscere tutto l’orizzonte

La nave era là, pronta a slanciarsi in mare, le vele già protese al vento, mentre brevi flutti leggeri battevano contro la chiglia come per incitarla al distacco. I mozzi, aggrappati insieme alle scimmie sull’albero maestro, rispondevano agitando braccia e gambe agli imperiosi comandi del capitano che soverchiavano perfino il rullo dei tamburi; gli sfaccendati, sulle banchine, si divertivano a batterli fino allo sfinimento. Sulla scala di carico i negri ansanti trasportavano enormi bauli stracolmi di preziose mercanzie: tessuti orditi d’oro e argento, tappeti, le più rare spezie, suppellettili, oltre a gemme e a monili di varie fogge e splendore. Lui, Harùn, avrebbe fatto scalo in diversi porti pertrattare vendite e acquisti vantaggiosi, e scambiare oggetti tangibili a suon di dinhar, con altri intangibili – ma appunto per questo dal valore inestimabile: le storie dei viaggiatori, ad esempio, le riflessioni sul destino delle loro anime e dei loro commerci, lussi e miserie visibili e nascoste, e tutto tra slanci generosi e repentine diffidenze, grandi prove di amicizia e imprevedibili tradimenti, intimi rancori e confessioni di passioni felici o infelici, reali o immaginate…

E dopo tanta navigazione e la lettura minuziosa delle carte nautiche e di quei segni scritti solo sulle onde o nel cielo per cogliere in tempo i primi cenni di un mutamento – il ritorno della bonaccia o l’arrivo della tempesta, la diversità dei colori dell’acqua che segnalano la presenza dei bassi fondali o il pericoloso avvicinarsi alle barriere coralline – la nave cominciava a farsi più insicura, corrotta da un senso di precarietà; allora, accadeva che la prolungata assenza dalla terraferma facesse scambiare il dorso di un mostruoso pesce addormentato per un’isola tranquilla; e si scendeva dalla nave, attratti dalla sua ricca vegetazione, dal cibo abbondante e saporito, dalle promesse di un riposo dolcissimo. Poi l’enorme mostruoso pesce cominciava a scuotersi…

Salvo per miracolo, desiderava tornare a casa, ma ancora gli accadevano cose orrende e bellissime, ancora eventi paurosi e celestiali e a quel punto, stanco di tutto, non sapeva più giudicare né godere di nulla. C’era il rischio di naufragare. Perché solo nell’attimo estremo di un’inversione di rotta ci è concesso di salvarci o precipitare. E chi sceglieva di sottrarsi a quella rischiosa immobilità era perché non voleva restare per sempre sultano, mercante o marinaio: restare solo una parte di sé, strappato a quella terra futura dove si deve fare ritorno per voltarsi indietro e raccontare.

Dopo tanti viaggi Harùn si chiedeva se anche la terra e il mare si fossero alleati per ingannarlo. Ciò che aveva di più certo – le antiche origini, una solida dimora, l’opera faticosamente realizzata, la forza dei legami famigliari – nascondeva insidie. La sua città, domani, come il suo corpo, sarebbero stati cancellati per sempre: la città inghiottita da un terremoto o devastata dalle guerre, il suo corpo da violente o corrosive malattie, e gli amori…sciupati o miseramente traditi. Tutto si mutava in polvere, come in una notte lontanissima gli avevano insegnato quelle voci e figure incontrate nel deserto, o forse soltanto in sogno. E lui, ora, giunto al termine del viaggio, mai avrebbe voluto ripeterlo. Si era spogliato, viaggiando, di tutti i desideri. Era riuscito a realizzarli quasi tutti. Dunque era libero di lasciare il suo spirito congiungersi all’aria… E allora, perché ancora l’insonnia?

E quel palazzo antico splendente rivale del cielo

alla cui soglia i re prostravano china la fronte,

sui suoi bastioni in rovina la tortora ora si vede

posarsi e triste chiamare: Dove? Dove? Dove?

Non riconosceva la sua casa. Forse aveva sbagliato strada? False indicazioni? Chi prende in considerazione le domande di un vecchio straccione? Lui parlava di un meraviglioso palazzo con una torre alta da dove si potevano interrogare le stelle. E raccontava di essere disceso da lì, un giorno. E gli sembrava di essere stato il padrone non di un solo palazzo, ma di un’intera città e avere visto e conosciuto tanti luoghi e tanta gente sempre diversa, di viaggio in viaggio.

– Come ti chiami? – gli chiedevano. Lui rispondeva in modo confuso, sembrava incerto. Qualcuno gli aveva detto (o lo aveva letto?) come alla fine dei propri giorni chi raggiungeva la sazietà, non si sarebbe più reincarnato, neppure in un’ala di farfalla. Chi raggiungeva qualcosa di simile alla pace si sarebbe trovato a migliaia di miglia dal luogo di partenza. E ora perché il suo spirito invocava l’assoluto mentre le sue gambe, tremando, lo conducevano verso casa?

Colui che è lontano dalla propria fonte

aspira all’istante in cui le sarà di nuovo unito…

Il pozzo stava al centro del palazzo, era il cuore del giardino, protetto da cespugli di rose selvatiche, da palme la cui cima splendeva d’oro ai primi raggi dell’alba come agli ultimi del tramonto. Il pozzo sembrava colmo d’acqua ferma, ma quella immobilità era illusoria per chi guardasse con più attenzione. Non era che una cavità profonda dove sotto, da qualche parte, si nascondeva una sorgente. Harùn si era sempre chiesto dove nascevano le sorgenti, ma le risposte dei sapienti non l’avevano mai convinto. Come quando domandò se anche il mare avesse una sorgente e dove. Il sapiente aveva spalancato davanti ai suoi occhi una grande carta misteriosa facendovi scorrere sopra una lunga bacchetta mentre continuava a parlare. Non riuscendo a stare dietro alle sue spiegazioni troppo complicate, si era tanto annoiato da licenziarlo su due piedi. L’acqua del pozzo, sotto la superficie, pulsava di mille vene impercettibili. Specchiava il cielo notturno dalla cui profondità si affacciavano le stelle: sfavillavano. Chissà da quanto tempo erano spente ma la loro luce, attraversando il tempo, giungeva fin lì ad ingannare chi le guardava. Ciò che mostrava il pozzo non era il cielo, ma la sua immagine capovolta. Anche le stelle riempivano lo spazio di illusioni come i miraggi del deserto e il piedino nudo di una donna.

Soltanto colui il cui abito è strappato da un grande amore

si è purificato dal desiderio e da tutti i difetti…

Il pozzo non rifletteva solo le stelle e il piccolo cerchio di cielo delimitato dai suoi bordi, ma anche il viso di Harùn che dormiva. Per quanti giorni e quante notti aveva indossato, sotto il manto del sultano, gli abiti polverosi del viandante? E per quanti giorni e notti, sotto quel manto, aveva sognato di traversare il deserto e il mare? Quale traccia di sé aveva lasciato sulla terra se non le favole dei suoi viaggi, simili a tante altre di uomini come lui? Viaggi riflessi nell’acqua di mille oceani e nelle vene vibranti dell’acqua nel pozzo, al centro della sua casa. Ma quella casa, era veramente la sua? E quei profumi, quei profumi così intensi, lui, li aveva realmente respirati un giorno?

Altre voci, altri flauti simulano eternamente

quel fuoco che si è morti se non si ode…

Harùn, ora, dormiva. Non udiva più nulla. Il canto inestinguibile del flauto si sarebbe ancoralevato a consumare le notti e i giorni di altri Harùn.

(1994)

Note:

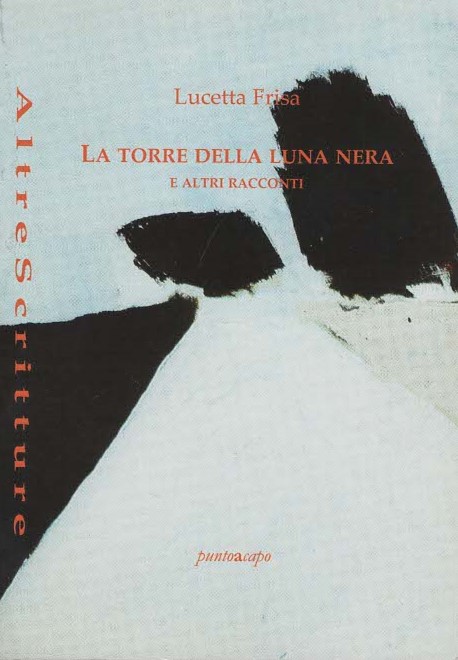

I versi in corsivo sono tratti da opere di Jalâl-âl Dîn Rûmi e Omar Khayyâm. Il testo è tratto da La torre della luna nera e altri racconti, Puntoacapo editore, Novi ligure 2012.