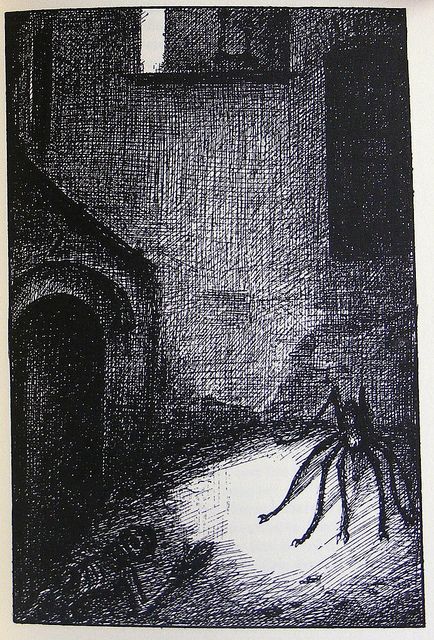

Alfred Kubin

**

Ho ancora paura dei suoi occhi. Ma non ho più paura delle sue lunghe braccia nere che mi stringono il collo, delle gambe che mi stritolano i fianchi. Perché adesso so che se rispondo al suo abbraccio lei si calma, allenta un poco la presa e resta accucciata sul mio petto fino ad addormentarsi.

Quando lottavo per liberarmi di lei, mordendole la testa, cercando di strapparla dal mio corpo con la forza, ottenevo solo di farla infuriare, e alla fine ero io a soccombere: cadevo a terra sfinita ma senza poter riposare, come se lo sguardo dei suoi enormi occhi senza palpebre mi costringesse a una veglia perenne. Era tutto sbagliato. Dovevo imparare a giocare con lei.

Dopo non so quanto tempo, sono riuscita a imporre una regola ai nostri giochi e lei ha imparato la misura, la precisione nel salto, persino l’eleganza. Adesso senza la mia ninnianera non potrei vivere. Perché la gente paga per vedere le nostre acrobazie, attratta, più di tutto, dalla sua fama di prodigio della natura. E poi, lo confesso, senza di lei non avrei scoperto le mie abilità e non continuerei a migliorarmi. È lei a stimolarmi a cercare sempre nuove formule acrobatiche; per zittire la sua brama di tutto divorare e distruggere devo inventare sempre qualcosa di nuovo – un gioco che la sorprenda, un esercizio più complesso del precedente che la affascini e la sfianchi.

All’inizio è stato smettere di essere. Ho ben poco da raccontare del primo periodo vissuto in sua compagnia: non ne ricordo quasi nulla. So solo che il mio presente era lei, tutto il mio tempo era lei. Anche quando chiudevo gli occhi sapevo che lei mi stava accanto: sentivo il suo odore appiccicarsi a tutte le cose e contaminarle, percepivo il suo sguardo percorrermi intera e scorticarmi fino all’osso, inghiottivo i suoi peli ispidi e sudici senza riuscire a vomitare.

I miei ricordi iniziano col nostro primo distacco; un distacco parziale, il giorno in cui, per la prima volta e per caso, le insegnai a giocare con le foglie. Solitamente le ninnie strappano fronde dagli alberi per servirsene attraendo con il loro fruscio l’attenzione di possibili partner. Ma questo istinto la mia ninnianera non l’aveva: sapeva solo lacerare le tende, farmi a pezzi i vestiti, strapparmi i capelli, e così, senza scopo.

Fui io a farle scoprire il rumore delle foglie secche, la loro leggerezza d’ali bruciate. E come si divertiva a raccoglierle e gettarle in alto o portarle a casa per ammucchiarle sul mio letto! Da quel momento cominciò a essere incuriosita dai miei gesti e prese a imitarmi; e per imitarmi doveva osservarmi, dunque staccarsi da me. La distanza che si era creata tra i nostri corpi mi salvava dal suo odore aspro e nauseante, dalla stretta annientante dei suoi arti possenti, eppure io continuavo a desiderare solo di disfarmi di lei.

Per un lungo periodo ho tentato di fuggirla in ogni modo. Mi costringevo a uscire lasciandola sola in casa, chiusa a chiave nell’impotenza di cercarmi; forse gridava, forse per la disperazione sbatteva la testa contro i muri; io ci pensavo, sì, ma mi dicevo che non doveva importarmene. Dovevo fingere che non esistesse. Dovevo correre via dalla bestia che aveva sul collo il sale delle mie lacrime, negli occhi l’immagine della mia più orrenda nudità.

Chiedevo al mondo di stordirmi. Ma era tutto inutile. Ovunque andassi mi perseguitava il senso di colpa per averla lasciata sola a maturare forse una nuova ferocia. Mi perseguitava anche – lo ammetto – una speranza. Speravo che aprendo la porta di casa avrei trovato il suo cadavere in una pozza di sangue.

Me ne vergogno, ma non potevo fare a meno di desiderare che in mia assenza i vetri delle finestre o gli specchi, spaccati dalla sua furia, le crollassero addosso. E invece… rientravo, aprivo la porta, e trovavo il silenzio delle cose che erano esattamente come le avevo lasciate.

La ninnianera era nel mio letto, nascosta sotto le lenzuola come la primavera crudele sotto la neve, per sorprendermi nel sonno, per risvegliare, durante la notte, la notte eterna del tormento.

Che cos’è morire senza morte? Lei che respira sul mio petto. Lei sulla mia schiena. Quando mi si attacca alla schiena, io sono finita. Sono costretta dal suo peso a camminare gobba per la stanza (non potrei mai uscire di casa in tali condizioni) e mi sento giunta al termine, umiliata da una vecchiaia senza memoria in un corpo che dovrebbe essere nella sua stagione di fioritura.

Chiedo allora che quel corpo muoia. Come può vivere un corpo con dentro un’anima uccisa? Quando lei mi si attacca alla schiena, non solo la mia anima muore, ma muore il cielo al quale, se uscissi, non potrei più alzare gli occhi. Se anche riuscissi a trascinarmi con quel peso pulsante e puzzolente fino all’uscio, poi oltre il cancello, e dopo, per qualche passo, sulla strada, il mio camminare non sarebbe che un numerare le crepe dell’asfalto.

Quando la ninnianera mi si attacca alla schiena, per giorni non conosco altro che la geometria irregolare delle piastrelle del pavimento, i gomitoli di polvere negli angoli, il grigio sporco delle mie pantofole.

Qualche volta succede che qualcuno suoni alla porta. Non ce la faccio ad andare ad aprire, ma il più delle volte a suonare è mia sorella che possiede una copia delle chiavi. Appena entra, vede il disordine che mi circonda; non vede me, non vede la curvatura del supplizio, vede solo la sporcizia, gli escrementi essiccati della ninnianera sui tappeti, e mi rimprovera – mi accusa di essere la causa dei miei stessi mali, di non far niente per migliorare la mia situazione, eccetera: le solite parole vuote che come airbags hanno la funzione di preservare chi le usa dall’impatto con la verità.

Con una ninnianera sulla schiena ogni azione è impossibile. Io cerco di spiegarlo e lo faccio con una fatica enorme, dato che spingere il fiato nell’aria è uno sforzo quasi sovraumano con i polmoni schiacciati dal suo peso; io cerco di spiegarlo, con poche stentate parole, ma nessuno mi crede.

Non essere creduti è tra le sofferenze peggiori che esistano su questa Terra.

Mi dicono: su, comincia a darti da fare, a mettere in ordine, e starai meglio, esci e starai meglio. Come fanno a non capire che non posso? Sono ciechi? Non vedono che il mio corpo non mi appartiene più, che adesso la padrona è lei? Spingermi a liberarmi di lei con un gesto deciso, come qualcuno ha osato fare, è un rischio. Perché se davvero lo facessi, se davvero in un impeto disperato raddrizzassi la spina dorsale, il suo peso mi attirerebbe indietro e le cadrei addosso. Non sono abbastanza robusta da farle seriamente del male, ma da scatenare la sua rivolta, sì. Una rivolta estrema. Non solo mi riempirebbe di graffi, di morsi, ma sarebbe capace di strozzarmi.

Ho però escogitato un sistema per far sì che si allontani da me: tenerla a digiuno. Tutto dipende da quanto tempo riesce a resistere senza cibo: può essere un giorno, una settimana, a volte anche più a lungo. Ma prima o poi succede che il mio corpo passi in secondo piano rispetto alle necessità del suo. A volte il distacco è lento e stentato… come fosse incerta, come dovesse scegliere tra l’esercizio del potere e l’istinto di sopravvivenza. Ma siccome sa che non sarà difficile soggiogarmi ancora, sceglie sempre di concedersi un ritorno alla pura animalità. E fa della casa una foresta: inizia a saltare da un mobile all’altro in cerca del frutto che possa saziarla.

Se non trova nulla di commestibile si infuria e scaglia a terra i piatti e i bicchieri che trova sui ripiani della cucina; la rabbia non le passa nemmeno quando scova la confezione dei biscotti che provvedo a nasconderle: dopo averli ingurgitati con foga, corre ad aprire gli armadi della mia camera e straccia ogni indumento, prima tirandone qualche lembo con le mani, poi strappandolo coi denti. In salotto rovescia tutto ciò che la sua forza le consente di sollevare, fino all’ultima sedia.

In pochi istanti, il caos. È così che ritrova la propria dimensione originaria. A me tocca piegarmi a raccogliere i cocci e ricostruire, con pazienza, la mia fortezza di abitudini. Mi ingegno a riparare gli oggetti rotti, cucio tra loro i brandelli dei vestiti per farne di bizzarri che non indosserò mai, aggiungo i frammenti dei bicchieri ai quarzi che conservo in un barattolo di vetro in attesa del raggio obliquo che li faccia scintillare.

Lei crede di potermi imporre il caos. Ma io ho i miei riti per difendermi. I miei riti consistono in azioni quotidiane spartite in orari fissi e inderogabili. Presso le tribù di terre dimenticate i riti costituiscono ancora un legame con il divino. Io non ho, purtroppo, una divinità con cui cercare di stabilire un legame, ciononostante ogni rito che compio è sacro. Specialmente uno: il meticoloso lavaggio a cui sottopongo la ninnianera ad ogni novilunio.

Non ho scelto la luna nera in onore di Ecate, ma per motivi pratici: durante questa fase lunare la ninnianera è più docile; la morte della luna, si dice, purifica la notte. Purificare: è questo il fine del rito. La immergo in una tinozza d’acqua calda e strofino la sua folta pelliccia con una spugna porosa intrisa di bagnoschiuma. Lei non si ribella, anzi, sembra che le piaccia abbandonarsi alle mie mani, al calore dell’acqua, al profumo inebriante del sapone. Fradicia e ammantata di schiuma sembra tanto innocua… persino ridicola. Mi viene quasi da ridere a pensare che quel minuscolo corpicino nero sia stato capace di schiacciarmi, di sbranare la mia energia vitale, decapitare desideri, tagliarmi lingua e gambe, inchiodarmi demente alla sua ombra. Ma no, non rido… perché so che se lo facessi quella risata sarebbe l’inizio della follia.

Il rito dura circa mezz’ora: è il mio tempo sospeso. Ogni bolla di schiuma che scintilla d’arcobaleni sullo sfondo nero del suo pelo è un mio pensiero nascente; un pensiero che balugina e svanisce per riapparire, forse, quando verrà il tempo propizio al suo incarnarsi nel linguaggio.

Alfred Kubin

Tempo che inizia quando lei, misteriosamente, se ne va. Approfitta della porta aperta ed esce, così, senza preavviso, senza motivo. Non so dove vada e non mi interessa saperlo. Godo lo spazio che la sua assenza mi apre, avida di recuperare in esso tutto il tempo che mi è stato sottratto dalla sua presenza.

Nei giorni della sua scomparsa esco e mi meraviglio di tutto. Nell’aria gravida di profumi e memorie tornano ad aprirsi le porte della percezione e ogni minuscola cosa è una rosa dai petali inesauribili. Ovunque mi volti incontro l’infinito. Ubriaca di luce cammino con la testa all’indietro come una baccante, mangio fette d’azzurro, lecco le nuvole e cado in ginocchio davanti alla bellezza di un cespuglio di croco in un giardino abbandonato, contemplo con tremore di vertigine la danza lieve delle fronde di un pino nel vento, mi innamoro di una formica che trasporta una briciola più grande di lei, piango di commozione per un bagliore su una foglia bagnata o guardando l’orlo frastagliato di un muro rotto combaciare con il cielo. Chi può dire se sia tempo perso il tempo passato a morire oppure un tempo necessario…

Ci sono farfalle a cui sono concessi pochi giorni di volo dopo mesi trascorsi nello stadio larvale; chissà che cosa percepiscono nella luce del sole in quella briciola di esistenza – forse l’essenza dell’universo.

Fugaci o non brevi, le rinascite non durano. La ninnianera torna sempre. Balza sulle mie ginocchia e mi ricorda che non sono niente. Mi ricorda che non sono libera. Mi ricorda che a decidere è lei – io sono la sua preda, il suo giocattolo.

E, no, non è vero che non ho più paura della sua stretta annichilente. È che si tende a dimenticare ciò che, a ricordarlo, farebbe fermare il cuore. Mi schiaccia, mi logora, mi invalida – come posso non odiarla e chiedermi perché, perché mi è capitato di incontrarla? Perché devo scontare questa pena? Quante volte ho supplicato: aiutatemi a sbarazzarmi di lei, vi prego! Uccidetela! E tuttavia… temo che senza di lei la mia arte acrobatica perderebbe di intensità. La mia identità di artista è dunque legata alla sua presenza? Sono arrivata a questo punto? È assurdo, lo so, ma dopo tanti anni, non potrebbe essere altrimenti. Ho costruito la mia esistenza a partire dalle sue necessità.

E poi, imitando a poco a poco tutti i miei gesti, la ninnianera ha catturato la mia più profonda verità, che forse nemmeno io conosco. Scavandomi dentro con il vuoto tagliente del suo sguardo ha scovato il mio nucleo di fuoco.

Forse non avrei mai osato accostarmi al trapezio se lei, giocando ossessivamente a saltare da un mobile all’altro, non mi avesse infilzato nella carne il desiderio di sperimentare l’ebbrezza del volo.

Dovrei esserle riconoscente? No, no di certo.

Quelli che la vedono esibirsi con me mi ritengono fortunata, pensano che abbia avuto un privilegio, incontrandola: una ninnianera tanto abile da sincronizzarsi ai miei movimenti e supplire ai limiti del corpo umano, permettendomi di rappresentare straordinari spettacoli di contorsionismo e voli acrobatici. Ma loro vedono solo lo spettacolo. Che cosa avvenga prima e dopo, in tutto il resto del mio tempo, nessuno se lo chiede.

Solo una volta, un bambino, dopo lo spettacolo, mi ha fatto una domanda. Mi ha chiesto se la ninnianera la tengono al circo in una gabbia, o se la tengo io a casa con me come un animale domestico.

Mi sono limitata a rispondere che la tengo a casa con me. Allora il bambino ha dato uno strattone al braccio della mamma e le ha chiesto di comprargliene una uguale. Ho guardato la madre negli occhi – non aveva alcun potere di negargli quel dono – e non ho saputo trattenere un grido.

**

Silvia Giacomini (1976) è attrice di teatro, poeta, drammaturga, incisore. Ha fondato la compagnia teatrale “I desideranti”, realizzando monologhi di vite borderline. In poesia ha scritto La tentazione di essere vento (La Vita felice, 2014) e Mal bianco (Ladolfi, 2019).

Silvia Giacomini