**

Il corpo di ghiaccio

Rodez, 3 luglio 1943

A Jean-Louis Barrault

Caro Barrault,

non sono nato per esibire il mio cuore. So bene che per voi, allenati (alienati) dalla geometria, mestieranti di un teatro che ha sotterrato la crudeltà nel registro annuale dei vivi. Io sono un folle istrione del mio muscolo cardiaco. Pazienza. Ho tollerato errori ben più grossolani.

Io, più di tutti gli altri umani, sono un santo. Sono io, Cristo stesso: ho protetto il mio cuore con incredibile tenacia come si custodisce un seme eccezionalmente raro. In questi anni, che medici ottusi mi fanno trascorrere tra i veleni di Rodez, in totale assenza di morfina, l’ho fatto crescere come una pianta. Non è il miserevole organo con cui sono nato. Gli si è attaccata la voce, come a un albero da forca si attacca il vento e squassa le foglie e provoca sibili. Io l’ho protetto da chi me lo voleva sviscerare dal torace, da chi ficca la sua mano sporca nelle mie costole e rigira le dita nella sua carne pura, facendomi urlare dallo strazio. Da questi uomini io mi sono protetto per non essere espugnato come una fortezza d terz’ordine. Quale più naturale esilio della tenera Rodez, vescica del mondo?

Così, perché i nemici non lo avessero, per trentasei notti di primavera fino ad oggi io l’ho bruciato ed offerto in sacrificio ai morti. Così la sua carne viva è diventata questa voce che mi erompe dal petto, che ribolle e risuona e sbatte l’aria come fosse una tenda. Non chiamarla voce del cuore: di quella puoi dirmi parecchie cose tu, con i tuoi filmetti merdosi da Enfants du paradis, con i tuoi Pierrots infiocchettati, infiacchiti e malinconici.

A notte alta mi sveglio con degli esseri accanto al letto che mi puntano l’obiettivo dritto sulle ossa del torace. Vogliono fotografarmi il cuore. Vogliono rubarlo: ma io resisto e il muscolo si trasforma in volto e quel volto, nel mezzo del petto, nel mezzo della notte, proprietà di un certo Antonin Artaud, caccia gli intrusi dalla stanza con strepiti e fischi…

Sì, Barrault, il 7 novembre 1939 monsieur Artaud è morto e hanno portato via il corpo dalla sua casa. Questo per un po’ ha calmato le cose. Hanno lasciato in pace il mio scheletro di internato. Non mi hanno più toccato il cuore. Sì, Barrault, anche la morte può proteggere.

Se tu mi venissi a trovare e avessi l’impudenza di ruotare gli occhi sul mio petto, troveresti una carne vuota, Già, non batte più. E qui non c’è nessun fuoco a scaldare la grotta. Non c’è grotta. Io l’ho protetto, il mio centro, questa bocca pulsante. L’ho messo nell’aria, lui, là dove io lo vedo e voi non potete vederlo. Il segreto è MIO, tristi mestieranti del cuore. Se poteste commentare un testo sacro e quel testo fosse il mio cuore, cosa consigliereste? Estirparlo con tutte le radici, tirando fuori miocardio e ventricoli, oppure avvelenarlo lentamente con piccola astuzie, erbe del diavolo, pozioni stregate, iniezioni di morfina?

Continua pure, Barrault, le tue pantomime da saltimbanco, da enfant gaté du paradis. Io sono troublé d’enfer. Realizza pure i tuoi dolenti quadrucci da malinconioso: io da un momento all’altro saprò battere nella platea o sul palcoscenico, da sotto le assi di legno, da dietro le quinte di raso, pulsando da ogni punto del teatro con un rombo assordante, fino a farvi fuggire tutti! Così batte il vero nulla, il nulla affilato che vi mostro, il cuore rivelatore, poveri sciocchi! Sì, io conosco il niente. So l’angoscia fredda che congela ogni fessura, che fa del respiro un filo ghiacciato. Di quello io sono il re: un urlo otturato, ottuso, senza cavità in cui vibrare? Chi ha asce sufficientemente affilate da scavarsi un tunnel in questo corpo di ghiaccio?

Dietro il ghiaccio, è chiaro, lui può battere. C’è, in fondo a tutti i muri, questo battito chiaro dove ogni vita è possibile: dentro la materia più densa lo spirito si protegge, si maschera. Anche se il ghiaccio è alto e il corpo un muro e io non posso toccarlo, io, danzatore di carta, spettro infelice. Ma lì, in fondo all’essere, il miraggio. Carne che manda suoni. Cuore.

Ma tutti sono già entrati, mani e piedi: lo hanno strappato e mangiato e portato via, questo cuore, a me rimane solo lo scheletro di ghiaccio che mi trascino dentro. Il senzacuore, il senzaniente, il senza penna, l’uomopiuma. Io, Artaud, il Crocefisso del Golgota. Colui che è nato solo da se stesso.

La mia rivolta non avverrà in un teatro di guitti o in un cinema di maschere, dove essere matto è solo un guizzo istrionico. Van Gogh, quando dipingeva di notte con il cappello a dodici candele, non si esibiva per nessun padrone ma obbediva, con ineluttabile naturalezza, al suo demone. Io credo che l’essenziale sia nei vulcani e nelle maree che solcano il corpo: non c’è nessuna verità rivelata ma solo la dissimulazione ipocrita di leggi reazionarie che impongono lo stesso concetto di amore come stupro. Ma io precederò questi orribili furti alla mia coscienza tenendo il cuore saldo nel suo vuoto, lontano dal lurido manipolo di preti, rabbini e bottegai che vorrebbero fonderlo al loro stesso fuoco.

Gerard de Nerval sapeva e diceva le stesse cose: ma i tristi emissari della mistificazione lo hanno ferito in tre punti precisi della colonna vertebrale, e lui ha cessato di credere che la parola avrebbe resuscitato il mondo: così Rue de la Tuerie l’ha suicidato, per magica possessione. Anch’io, a Dublino, ho avuto la colonna vertebrale spezzata ma in due punti. Però non mi ucciderò. Io sono un essere già morto e risorto. Mi hanno ammazzato i non-padri, le non-madri, i secoli futuri. Se tentassi di infierire su di me, il coltello squarcerebbe un ventre di gomma, la pallottola trapasserebbe una tempia di plastica, la corda stringerebbe una gola di vetro. Per uccidersi, bisogna essere vivi. E io lo sono, forse? Lo sarò da morto. Lo saremo tutti, allora, amico mio, Una moltitudine vivente. Nodi nell’aria, grumi di suoni, foglie che sbattono, odori, riflessi di luce: e il ricordo della vita sarò commedia sfuocata, cerone, abiti, merda, ospedale, obitori…

L’io che arranca con me, questo balordo emblema di tesori alla Cortès, mi è appeso al collo, come un sasso. Sono dannato, mon acteur! Il silenzio mi lavora, mi risucchia, mi assorbe al centro!

Ma al centro di cosa? Conosco i colpi del linguaggio che cozza dentro di me e che gli impresari della letteratura vorrebbero disporre in croste di saggi, in gusci di romanzi che si conservino, schegge che non puzzano, non appestano, non sputano, non feriscono, non mandano a puttane la cosmografia del cielo e l’ordine degli equinozi, come le nuvole di El Greco e le visioni di Lautréamont: croste e gusci che chiudano nell’ineluttabile servitù della parola, nella sciocca ripetizione del rito, quanto è solo insurrezione dal nulla che vomita i suoi intestini contro ogni legge, oggi e per sempre, fiume in piena che non potrà più essere arginato perché non ci saranno romanzucci e paginette a frenarlo, e tutto sarà bagnato di utopia fino al collo, e il vortice gorgoglierà, indocile, fino a prorompere in un’orda di lemuri e di vampiri, gli stessi che mi assediano goccia dopo goccia, notte dopo notte. Mi è diventato impossibile vivere avendo sul ventre questi incubi che passano il loro tempo ad arrotolarsi nei miei organi, fino a togliermi, per intrusione magica, il possesso del mio stesso corpo.

Siete tutti colpevoli, miei piccoli, miserabili Barrault: tutti proteggete l’assenza di quel blocco scuro che afferra la gola e permette alle parole di uscire dalla bocca non evirate, non immiserite dal fuoco che le ustiona, non ridotte a stato di demenza – ricordi, angelo ribelle, sconvolto Baudelaire, la tua afasia?

Ma io mi difenderò, io il cuore lo salverò dal nodo della congiura di chi mi impone di fare arte che sia solo arte e assassina la mia vita vivente. Forse lo salverò apparendo a tutti voi finalmente stupido e vuoto, facendo il trickster davanti a un microfono e imitando le tue sublimi pagliacciate, se mi sarà concesso non irritarmi più di quanto io possa spaventosamente irritarmi!

Noi siamo le vittime di un certo numero di irritanti, meschini, spaventosi concetti riguardanti la vita, la nascita, la morte. E moriremo, un giorno, solo perché ce l’hanno fatto credere. La domanda che volevo fare è questa: chi come me è deciso a non morire, a non lasciarsi richiudere una volta di più in una bara? […] Questa società che non vuole sentir parlare di invasamenti e di magia, non cessa di perfezionarsi e mettere a punto una certa armatura psichiatrica per scoraggiare le menti più lucide… Tutto quel che si ribella è dichiarato pazzo o reso pazzo, avvelenato, imprigionato, gettato in uno stato di demenza, costretto al suicidio, paralizzato. La verità della vita è nell’impulsività della materia. Lo spirito dell’uomo è malato in mezzo ai concetti. Non gli chiedete di soddisfarsi, chiedetegli soltanto di essere calmo, di credere che ha trovato infine il suo posto. Ma soltanto il Matto è davvero calmo.

Non insisto sulla genialità indiscutibile delle manifestazioni che certi pazzi, se siamo in grado di apprezzarli e comprenderli, offrono a noi, affermando l’assoluta legittimità della loro concezione della realtà e di tutte le azioni che da essa derivano. Domani mattina, voi medici, nell’ora di visita, quando senza alcun lessico tenterete di conversare con questi uomini magici nella corsia del vostro ospedale, riconoscetelo: nei loro confronti non avete altra superiorità che la forza. Io però non sarò lì, né con voi né con loro: sarò cosa gettata in un angolo, dimenticata.

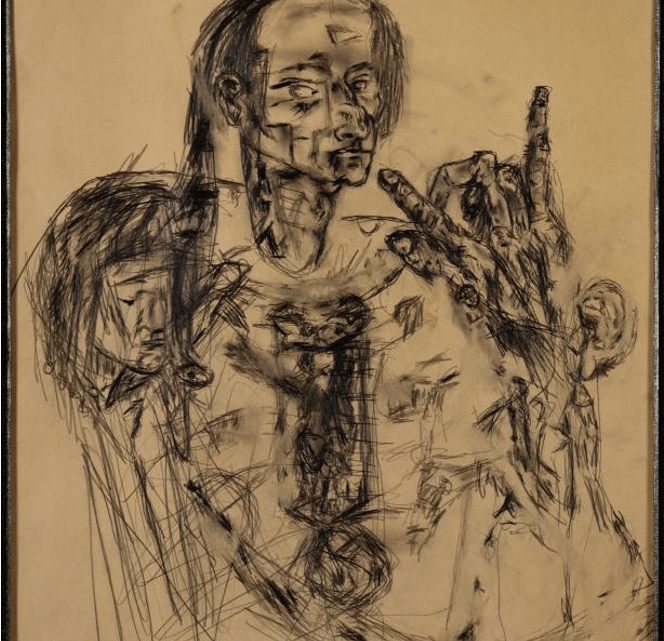

Aveva ragione Van Gogh: si può vivere per l’infinito, soddisfarsi solo d’infinito, c’è abbastanza infinito sulla terra e nelle sfere per saziare mille grandi geni, e se Van Gogh non è riuscito ad appagare il desiderio di irradiarne l’intera sua vita è perché la società glielo ha vietato. Apertamente e consciamente vietato. Ci sono stati un giorno gli esecutori di Van Gogh, come ci sono stati quelli di Gérard de Nerval, di Baudelaire, di Edgar Allan Poe e di Lautréamont. Di me, prigioniero di un corpo che nel suo delirio sento suppliziato, avvelenato, perseguitato, ridotto a fantasma precocemente e paurosamente invecchiato, è celebre una foto che mi vede ritratto di schiena, seduto su una panchina, la matita stretta sulle vertebre, nel tentativo di lenire il dolore delle fratture causate dagli elettroshock. Fermo in qualche caffè, tiro fuori quaderno e matita e comincio, digrignando i denti e gridando, a riempire di segni l’ennesimo foglio, in mezzo all’allarmato stupore dei camerieri. Io, vittima di stregonerie perpetrate dalla polizia e dalla classe borghese, io che sono e voglio essere, con orgoglio e forsennatezza, capro espiatorio di una società ottusa che “suicida” i suoi poeti. il mio unico, antico desiderio? Non possedere un corpo fisico, composto di organi e impulsi, ma quell’io-non-io, morto e non morto, preda di una trance verbale che cercherà, dopo la morte fisica, cercherà ancora i suoi interpreti, perché la mia opera è e resta un immenso, «interminabile» frammento, ancora una volta: brocca aperta, “spaccata”.

Addio, Barrault.

Antonin Nalpas, alias A.A.

**

La vergogna dei sani

Dal dottor Latrèmoliére a Antonin Artaud.

30 gennaio 1945

Carissimo monsieur Artaud,

concordo con voi nell’esecrare l’orribile trattamento che è stato inflitto alla vostra mente e al vostro corpo. Ma, come voi sapete, l’uomo è un essere spaventato, oltre che spaventoso. Voi, troppo a lungo, avete retto per lui la visione dell’abisso e vi siete infognato nel problema dell’essere in modo accanito, come un condannato al rogo – ripeto le vostre parole – che fa segni attraverso le fiamme. Ma chi, fra i testimoni – non parlo dei carnefici che hanno acceso il fuoco – sarebbe in grado di spegnere quelle fiamme? Sono felice che oggi siate meno ossessionato dalle congiure e dai deliri di nascita e di morte. Sapete: la società umana, quando non capisce qualcuno dei suoi membri, lo espelle da sé con le peggiori torture. Non paga della sua morte fisica, esige che rinneghi le immagini e i pensieri che osano metterla in scacco. Nessuno di noi dimentica Giordano Bruno o Giovanna d’Arco: voi stesso lavoraste nel film di Dreyer e certo non per accusare Giovanna ma per apparire, forse unico, fra quei volti di giudici e di criminali, il giovane e pietoso monaco che vigila il dolore dell’eretica. È quella la mia parte.

Come medico e come uomo detesto gli elettroshock e cerco di ridurre il loro numero falsificando le diagnosi. Tuttavia non sono migliore degli altri psichiatri e non mi arrogo il diritto di esserlo. Se è difficile tollerare quanto voi avete tollerato, è anche difficile che si possa ammettere che esista un uomo sulla faccia della terra che abbia fatto soffrire questo a un altro uomo se non per vendicarsi della spinosa sensibilità che voi, e non lui, possedete. Voi siete sceso nella carne del vostro sentire al punto da creare voi stesso i vostri demoni. Non è una malattia essere scesi all’inferno col vostro coraggio: ma bisognava ridurvi a bestia in modo che non fosse evidente la realtà: che la vita è fuoco che assorbe la vita e ne fa scempio.

Sono molto lusingato della vostra amicizia e vorrei fare molto di più per voi che non interrompere temporaneamente questi orrendi trattamenti da mattatoio. Ma è già qualcosa, credo, potervi aiutare. Io sono legato alle istituzioni dell’uomo e allo scudo inutile della ragione. Quindi potrò essere con voi solo per pochi attimi, quelli che al poeta sono concessi per impazzire con un amico fedele. Perdiamo la ragione insieme, ma per qualche secondo soltanto, monsieur Artaud. Di più non riesco, ve lo assicuro, e ne provo vergogna come, per la vostra sofferenza, ogni essere che appartiene alla specie umana dovrebbe provare la vergogna dei sani.

Sempre vostro signor de Latremolière

**

La mia rivolta non avverrà in un teatro di guitti o in un cinema di maschere, dove essere matto è solo un guizzo istrionico”.

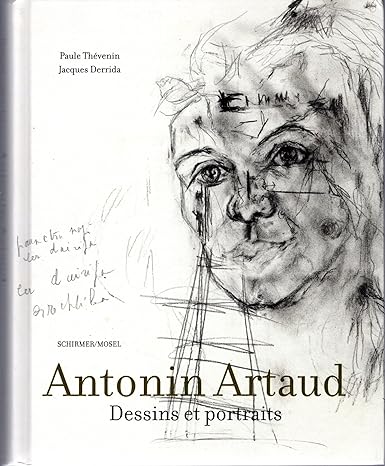

Ciò che accade sulla scena non deve imitare la realtà, ma svelarne simbolicamente il significato profondo: un male radicale possiede la società e la vita, senza possibilità di scampo. Il punto di partenza della poetica teatrale di Artaud è una devastante presa di coscienza dell’insuperabile stato di lacerazione in cui vive l’umanità moderna. Grazie

"Mi piace""Mi piace"