**

A volte, le radici della poesia sono le vite stesse dei poeti. La vita e i versi di Velimir Vladimirovic Chlebnikov, noto in Italia dagli anni Settanta per la memorabile “Antologia” curata da Angelo Maria Ripellino, testimoniano la sua vocazione per l’energia magica del linguaggio: il poeta che “impara le parole” e si dichiara “preposto al servizio delle stelle” è un’immagine ancestrale e leggendaria, che frantuma le barriere di ogni discorso logico.

Chlebnikov nasce, nel 1885, nei dintorni di Astrachan, da padre agricoltore e ornitologo. Viaggia a lungo tra la Russia e l’Oriente e studia matematica e poesie all’università di Kazan. Nel 1908, a Pietroburgo, frequenta l’ambiente letterario e conosce Ivanov, Gorodeckij, Kuzmin. Nel 1912 scrive a quattro mani Gioco all’inferno, con il poeta transmentale Alexej Krucenych. Nel 1913 stampa I tre, in memoria di Elena Guro, con testi dello stesso Krucenych e della Guro. Nel settembre dello stesso anno, ancora in coppia con Krucenych, pubblica La parola come tale, delle note di poetica in cui sostiene che «la lingua, se deve somigliare a qualcosa, più di tutto deve assomigliare alla freccia avvelenata del selvaggio». In quegli anni scrive la maggior parte delle sue opere, fra cui almeno tredici lunghi poemi (Notte in trincea, Ladomir, Razin, La notte prima dei soviet, Perquisizione notturna, Zangezi). Nel 1916 è arruolato nell’esercito zarista. Durante la guerra civile è in Ucraina: arrestato, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico di Char’kov. Gli anni 1918-1922 sono i più fecondi e più felici per il poeta. Vagabonda per un paese devastato e confuso; assorbe gli umori delle masse e della rivoluzione; vestito di cenci vaga per le steppe del Caspio, bighellona nella calca dei bazar di Char’kov, è ricoverato per scabbia a Tsaritsyn. Ascolta le interminabili discussioni letterarie di Maiakovskij a Mosca. Lavora incessantemente ai suoi “prodotti semicompiuti”, alle sue “poesie per poeti”. Si porta con sé – unica ricchezza – la bisaccia con i fogli, a volte solo i frammenti, dei suoi manoscritti, che regolarmente smarrisce nelle case degli amici o nei luoghi dove si trova fortunosamente a dormire, a volte in stalle o vagoni ferroviari, a volte sul duro pavimento o nel muschio dei boschi. In quegli anni scrive decine di poesie, articoli, note: quasi nessuno dei suoi scritti viene pubblicato.

Chlebnikov è davvero una leggenda vivente per i poeti suoi contemporanei. Majakovskij lo chiama “Colombo dei continenti poetici” e scrive: «Chlebnikov ha creato un intero sistema periodico delle parole: prendendo una parola con forme non sviluppate, non note, e confrontandola con una parola sviluppata, dimostra l’ineluttabile necessità della comparsa di parole nuove». Definito il Lomonosov della poesia moderna russa e “l’unico poeta epico del XX Secolo”, espone agli occhi dei contemporanei una personalità suggestiva, bislacca, innocente e folle, ancora più intrigante dei suoi laconici e imprevedibili versi.

Visionario monomane, Chlebnikov medita sui destini della poesia e dell’universo. Scrive libri a quattro mani con pittori come Burlyuk e Filonov. Le sue fantasie poetiche si intrecciano a ragionamenti mistico-matematici che mescolano la Cabala, la ricerca di un linguaggio “stellare” universale, l’utopia dell’Eterno Femminino, il mito della “parola autonoma”. Per lui non esistono limiti alla forza plasmante delle parole. Nei suoi Decreti sui pianeti scrive che “il sole obbedisce alla sua sintassi”. Il poeta appare sempre più come un santo e un veggente, esempio del più alto “disinteresse” verso la propria esistenza quotidiana. In anni in cui la vita di ogni giorno acuisce in tutti l’istinto di conservazione, il poeta traversa la miseria fisica e il disastro della mente con la naturalezza di un fanciullo, da leskoviano “viaggiatore incantato”.

Chlebnikov segue in modo personale le teorie del pittore simbolista Pavel Filonov: «Discernere tutto l’universo dei fenomeni visibili e invisibili, le loro emanazioni e reazioni… le loro proprietà note e segrete, ciascuna delle quali, a sua volta, è composta di innumerevoli attributi”. Filonov distingueva fra “l’occhio che vede” e “l’occhio che comprende”, cioè tra l’occhio tra che coglie forme colori del visibile, e occhio che ne cattura il movimento nascosto e profondo. Un poeta contemporaneo, parlando di Filonov, lo definì un “testimone dell’invisibile”, un “anarchico della tela”. Le sue immagini sembrano venire dal passato o dal futuro, inconcepibili. I suoi animali escono da deliri antidiluviani e ci guardano con immensi occhi umani. Viceversa, gli uomini spesso hanno sembianze ferine.

Questo sentirsi “alieno” dall’umano è in parte condiviso dallo stesso Chlebnikov. In una lettera che risale agli anni ’20 scrive: «Sono un dervis, un joga, un marziano, tutto, ma non un fante di un reggimento di complemento». Benché venga considerato un poeta epico, il suo epos è fantastico e non trova echi profondi e riconoscibili nel movimento storico dei suoi anni. L’unico elemento epico è l’ansia di trasformazione della parola in quanto tale, la metamorfosi dei segni e delle lettere. La sua creazione, in un certo senso, è un poema discontinuo e ininterrotto – è materiale inesauribile per l’immaginazione dei poeti. La sua protesta contro le vecchie forme, nella letteratura come nella vita, si esprime da un lato nei neologismi verbali, nella “fusione” delle parole, nella “foresta arcaica” della lingua, e dall’altro negli intriganti sogni utopici (le “città di vetro”, i paradisi agricoli, la fratellanza tra i popoli). La sua poesia guarda a un futuro che affonda le sue radici nel passato, come spesso si augurerà Mandel’stam parlando della poesia russa contemporanea. L’autore dei Quaderni di Voronez scrive di lui: «Chlebnikov è cittadino di tutta la storia, di tutto il sistema del linguaggio e della poesia. Una specie di Einstein idiota, il quale non sappia distinguere se sia più vicino un ponte ferroviario o il Canto della schiera di Igor’. La sua poesia è idiota nel senso autentico, greco, non offensivo della parola». Ripellino, il più celebre studioso del poeta, commenta a sua volta: «La sua arte oscilla tra gli accorgimenti di un primitivismo allusivo e le macchinose visioni dell’avvenire, quasi sempre enunciate al passato. Già la sua posa di mago e profeta e astrologo è connessa con questo sentimento del primordiale. In versi che hanno una gaia pastoralità da balletto egli inventa una Russia pagana, un’arcadia slava».

Racconta di lui Kornelij Zelinskij: «Una volta (si era nel 1920) incontrai Velimir Chlebnikov a una serata di poesia che era stata organizzata con lui da Esenin e Mariengof, giunti a Charkov. Quella sera Velimir, con la barba e i capelli incolti, vestito da una goffa palandrana, lento nei movimenti come una sonnambula, fu consacrato Presidente del Globo terrestre».

Un nomade della lingua, come Chlebnikov, ha bisogno di scrivere dei testi? È sufficiente che attraversi la parola come attraversò la propria vita, santo sradicato dal Sacro e che al Sacro ritorna per mezzo di una trasognata, scandalosa, infantile follia mitopoietica. È il nomadismo la caratteristica principale della sua poesia, traversata da una iterazione erratica di figure e di immagini, frammentarie e disordinate come nei disegni infantili e nella prospettiva cubista: tra i nuclei semantici ricorrenti uno dei più suggestivi è la creazione di immagini di civiltà arcaiche, di epoche remotamente maestose, che Chlebnikov contrappone al caos meccanico della civiltà moderna. Nel cercare l’eterna “asiacità” magica della terra russa, ricalca modi dell’epos orale, soprattutto negli interminabili elenchi di nomi esotici e antichi, in cui la poesia sembra trovare una primordiale funzione magica ed esoterica.

Infaticabile creatore di stravaganti utopie, Chlebnikov inventò anche una “lingua universale”, una sorta di esperanto basato sul significato simbolico delle lettere dell’alfabeto. Questa utopia procedeva da una straordinaria facoltà di ‘sentire’ fisicamente il linguaggio e le sue stratificazioni di senso e di suono, facoltà che caratterizza tutta l’opera di Chlebnikov, e ha il suo sviluppo più appariscente nella sua produzione “transmentale” – liriche formate da soli fonemi, ma sempre attente alle risonanze etimologiche.

L’opera di Chlebnikov, in gran parte dispersa in riviste o inedita, fu raccolta da Jurji Tynjanov in 5 volumi (1928-1933). Per il suo splendido miscuglio di candore infantile e di tensione sperimentale nel riattraversare in profondità infiniti spessori stilistici, l’opera del poeta è uno dei vertici della poesia russa del XIX secolo ed eserciterà un influsso potente su Majakovskij e Pasternak.

Nei primi anni ’20 il poeta è nel Caucaso. Lavora a Baku, presso un’Agenzia Telegrafica. Nel 1921 è in Persia per tenere corsi di cultura politica. Tornato in patria, lavora come guardiano notturno a Pjatigorsk, quindi si trasferisce a Mosca, dove vive in estrema miseria. Per abitudine, infila i suoi versi nelle federe dei guanciali dei letti dove si trova avventurosamente a dormire, e come un sonnambulo, nel suo vagare nomadico, li dimentica. Durante uno dei suoi viaggi da vagabondo in un vagone ferroviario, è colpito da setticemia e muore, nel 1922.

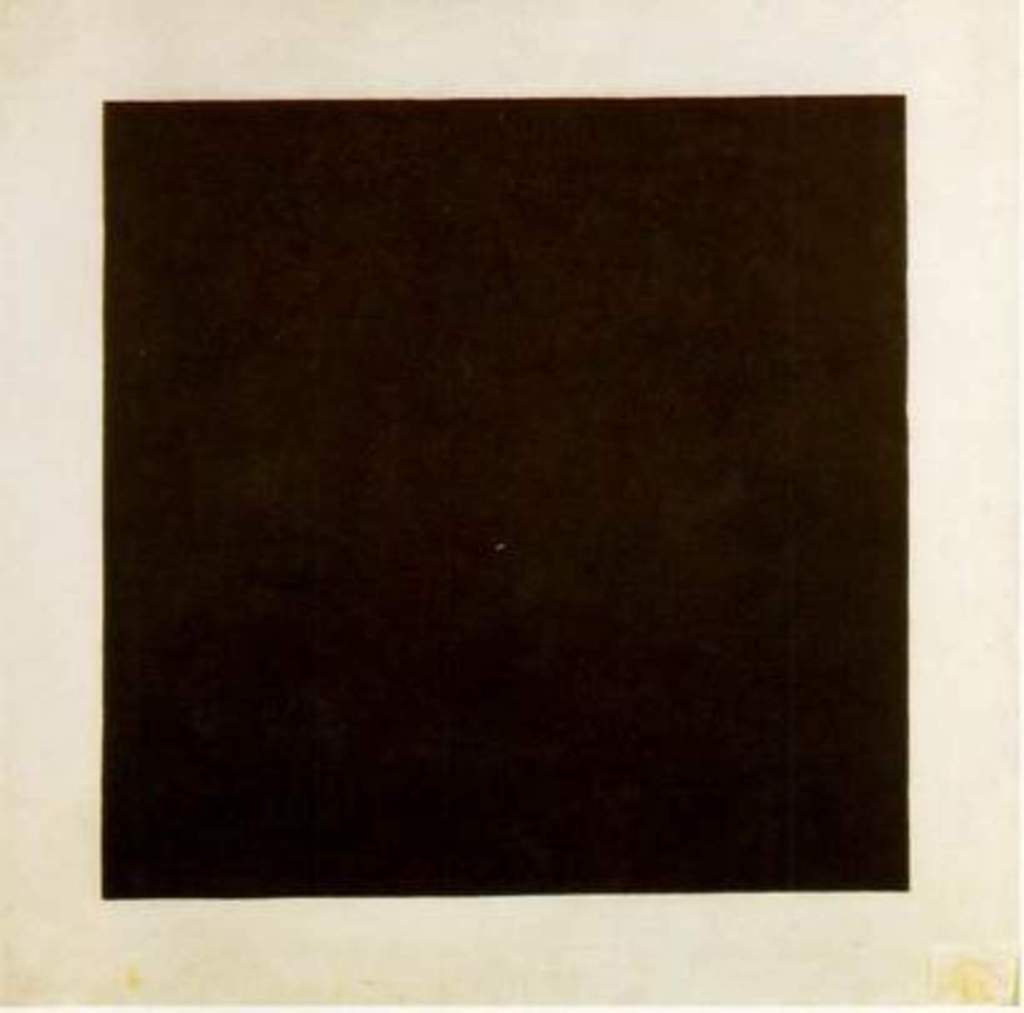

Se è vero, come suggerisce un suo verso, che “vi sono scritture-vendetta”, la scrittura poetica di Chlebnikov è, ai giorni nostri, un inesausto “vendicarsi” contro l’ordine delle forme con esorcismi e metamorfosi, è l’annuncio di un poema discontinuo e interminabile, tuttora in fieri, sospeso tra invenzione di strofe magiche e distruzione di forme desuete, è brocca “aperta” che dissemina e trabocca in universi futuri e non “urna” che conserva le ceneri di mondi passati; è “poema” che guarda l’oltre del mondo e ne ritrova sempre la misteriosa “origine”, come accade nel Quadrato nero o nel Bianco su Bianco del suprematista Malevic.

**

Quadrato nero, Kazimir Severinovič MalevičI