**

Scrive Eliza Macadan: «Non c’è redenzione possibile senza un linguaggio che sappia nominare l’inenarrabile: è questa la lezione più feroce e necessaria che la poesia di Silvia Rosa ci consegna. La parola poetica, nelle sue mani, diventa il luogo in cui la vergogna si trasforma in testimonianza, il silenzio in resistenza, l’ombra in una geografia di segni condivisibili. 𝙇’𝙤𝙢𝙗𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙞𝙣𝙛𝙖𝙣𝙯𝙞𝙖 (Pequod, 2025) è un libro che non concede tregua e che spinge chi legge in un territorio al limite tra lirica e documento, confessione e fiaba rovesciata. Ogni testo svela la frattura di un’infanzia violata, mettendo in scena non un “io” isolato, ma un “noi” collettivo… un libro politico nel senso più alto: perché dichiara che nessuna violenza può essere normalizzata, che il linguaggio poetico non deve sottrarsi ai compiti più dolorosi, e che la voce delle sopravvissute non può restare ai margini. È un atto di coraggio letterario e umano, che riconsegna alla poesia la sua funzione etica: non consolare, ma dire». Queste parole ci svelano il segreto del libro. Nessuna consolazione è possibile. Ma anche nessun silenzio che rimuova un dolore inenarrabile. Silvia Rosa racconta con chiarezza e non nasconde il trauma delle violenza subìte dalle donne nei loro destini: senza nessuna ellisse, questi versi, sono un racconto straziato, suddiviso in stazioni di dolore, intonato da una lingua ora gridata e ora bisbigliata, sempre nitida; un lucido e dilaniato discorso che, volendo dire la frana incontenibile di una pena segreta, ne diventa universale testimonianza. Silvia usa le parole come le immagini essenziali di una rovina che non smette mai di esistere nella memoria: ma che, narrata, impone il suo tema e costringe il lettore a essere, drammaticamente, dentro l’ombra di quell’infanzia sofferta, vivendo la chiarezza del trauma che non va cancellato e le strategie di liberazione da quel dolore comune, finalmente nudo, esposto agli occhi dell’altro: «Occhi neri a precipizio/ sempre paura sempre sola/ bambina piccina cuore friabile/ sbranato a morsi, cresce pane/ nel tuo petto per il pettirosso del libro delle fiabe, cresci obliqua/ per non farti male, ferita dal vento in pieno/ volto, volo d’ali spiumate, piccola scintilla/ di fuoco brucia la città dei balocchi/ il dio dei bambini rotti non ti ascolta:/ e tu corri a nasconderti dalla fame,/ nel luogo segreto dei bottoni–/ mettili in fila, inghiottili/ prima che ti chiudano la bocca».

**

Testi

Si può giocare con il peso, ad esempio,

smettendo di mangiare, oppure mangiando

fino a sentirsi così piena, un otre in miniatura,

diventare una mappa d’ossicine in rilievo

o un pupazzo gonfiato da strati e strati

di carne rosa dietro cui far capolino. Si può

sperimentare ancora il gioco dell’acquaNo,

smettendo di lavarsi, i capelli unti e i piedi

nelle scarpe che odorano da vergognarsi,

vestirsi con maglioni larghi e non mettere

mai una gonna, essere di sé la versione più

imbruttita, ma pure fingersi donna con un

certo anticipo, cavalcare l’onda dell’oltraggio

e portare il rossetto a nove anni con uno sguardo

malizioso e conturbante. La bambina ha scelto

un’altra opzione: rendere il suo corpo il luogo

del dolore, l’attore consumato che mette in scena

mal di pancia memorabili, e ogni sintomo che

serva a raccontare quel che lei vorrebbe farsi:

scomparire, un organo dopo l’altro.

(Ma il corpo non è d’accordo e per questo

duole per davvero, fuori controllo).

*

Ma perché non hai detto nulla, bambina?

1.

Non avevo più la lingua, la bocca

era un calco svuotato, per quanto urlassi

a perdifiato la voce non saliva in superficie,

si fermava in gola, un garrito fioco, un suono

inerme e vago.

2.

Le parole che tenevo in tasca non bastavano,

erano pezze sfilacciate da buttare, buone solo

per soffiarsi il naso, forse per asciugarsi un po’

le lacrime. Erano contorte forme d’alfabeto,

che non avevano un legame con le cose contro

cui sbattevo gli occhi e mi facevo male.

3.

Sentivo una stretta all’altezza dello stomaco

e la vergogna che si arrampicava sulle gambe

fino all’incendio che sbocciava in faccia,

ero così sporca che lo sguardo di chiunque

non poteva che franarmi addosso, con un tuono

fragoroso di rifiuto.

4.

Credevo fosse vero che parlando con qualcuno

il cosmo si sarebbe capovolto e io sarei rimasta

morta al fondo, schiacciata da quel peso. Credevo

a quel che mi diceva l’Orco, che non mi avrebbero

creduta, che nessuno mi avrebbe più voluto bene,

che sarei seccata in un baleno dentro un vortice

d’incuria.

5.

Pensavo fosse colpa mia, che quel rituale

sconsacrato mi toccasse in sorte perché mio

padre vero m’aveva abbandonata e all’altro,

l’Orco, c’era da pagare pegno se volevo che

mi amasse un poco, indegna come ero di sicuro

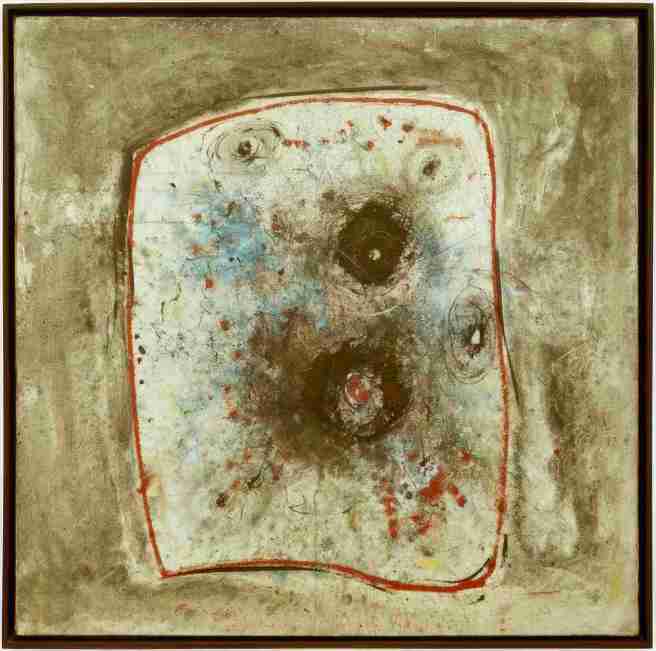

Immagine di Wols