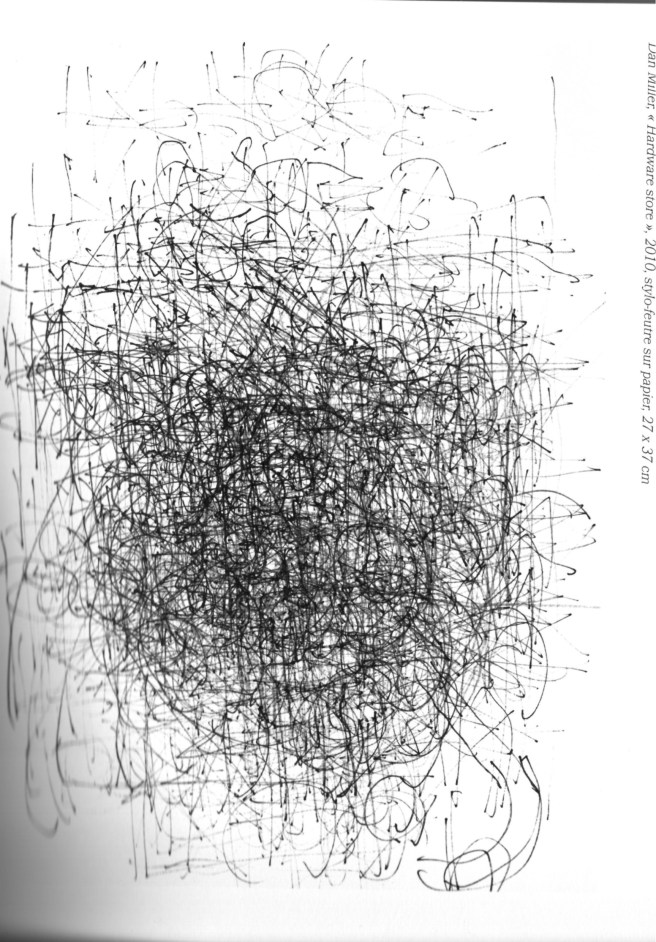

I miei libri sono estranei ai canoni letterari. Sono unaprosa intima articolata in opere diverse nel tempo (taccuino, lettera, apocrifo, racconto, prosa lirica, poesia). Un monologo-dialogo-confessione, che si iscrive nel mio lavoro di terapeuta, nella mia attenzione ai soprassalti emotivi. Potrei citare Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo. Due miei libri recenti (Sentinella, L’arcolaio 2022) e Nottario (I Quaderni del Bardo, 2023) rivelano le tracce concrete dell’opera segreta che perseguo da decenni. Queste pagine non vanno confuse con un diario intimo: sono appunti, incursioni, frammenti, pensieri. Un taccuino senza biografia, se non quella del mio io catturato dal demone della scrittura, sospesa tra filosofia, estetica e sogno. Mi sento, in qualche modo, la Sentinella del mio Nottario. Opere simili ne sono sempre esistite, in ogni letteratura. Gli esempi inarrivabili? Lo Zibaldone di Leopardi, gli Appunti di Canetti, i Diari di Kafka, Il libro degli amici, di Hofmannsthal. E in Italia, oltre a Leopardi? Sinisgalli. O l’opera di artisti visivi come Ettore Sass e Fausto Melotti. Opere che evocano i demoni, che obbligano il lettore ad essere presente dentro ogni riga delle loro pagine, senza distinguere opera da opera, libro da libro, come se dall’accumulo di pietre dopo pietre, notte dopo notte, in decenni di semilucidità, scaturisse alla fine la struttura architettonica di un palazzo.

Per una scrittura come la mia, che è un “gigantesco frammento” come direbbe Thomas Bernhard, sarebbe appropriato il termine di ossessione. Di dettatura inconscia, se volete. Il frammento non è in sé incompiuto: vuole esserlo. Il trauma che ha determinato la mia scrittura è irrisolvibile dall’inizio, e forse insignificante. Potremmo dire, in sintesi: una vita che non si sviluppa all’esterno in modo arioso si sviluppa all’interno, diventa forza trivellante, costante affondo nel proprio inconscio, bufera segreta, ombra, oscurità, chiamatela come volete. L’io si abbandona a un’esperienza di soglia che nasce dal sonno della ragione e dal desiderio consapevole di essere fuori di sé, dentro una qualche estasi/smarrimento di cui parlare, sì, ma solo per frammenti, senza sapere se corrispondano a qualche verità. Rimane viva la fedeltà a una scrittura del non detto e del non dicibile. La vita dello scrittore sfrutta la veglia e il sonno perché emerga l’isola sommersa che ancora non esiste e che le parole edificheranno, instabile e necessaria, “solido nulla” opposto al silenzio, follia viva contro regole morte. Come ci ricorda il compagno di sempre, Giacomo Leopardi: «Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi». Potrei dire che non mi sento né libero né prigioniero. Inorridito dalla prigionia, mi smarrisco nella libertà e continuo, ossessivamente, a rappresentare l’atto della mia liberazione, indugiando in dettagli, rallentando il tempo, non permettendomi di tornare all’orrore precedente ma non affrontando lo smarrimento futuro. So molte cose, ma sapere tante cose o averne lette tante non significa avere qualcosa da dire. L’abisso non ha forma e non c’è occhio che possa afferrare ciò che rappresenta. Il fatto che io scriva molti libri accentua il mio amore del silenzio: ogni libro è come se cancellasse l’altro, e il risultato è identico al tacere. L’arte del silenzio è sempre l’arte migliore, quando non ci viene imposta da nemici o oppressori (M.E.).

Eric Derkenne