Testimonianze critiche per la poesia di Angelo Lumelli

Con un’antologia poetica a cura di Marco Ercolani

2024 – MACABOR Prima Edizione Francavilla Marittima (CS)

macaboreditore@libero.it

**

Marco Ercolani

La cifra nel tappeto

In La cifra nel tappeto di Henry James un giovane critico letterario scrive una recensione sull’ultimo libro di un grande romanziere, Hugo Wereker, ma quando i due si incontrano, il “maestro” gli rivela che in tutta la sua opera c’è un segreto che nessuno ha mai compreso: svelare tale segreto diventerà, per il giovane critico, un’ossessione. Fino a comprendere, però, che quel mistero – «l’intento generale dei suoi libri, il filo su cui sono infilate le perle, il tesoro sepolto, la cifra nel tappeto» – ha un valore ancora più profondo, e riguarda la fonte stessa della vita. Henry James si è calato nell’enigma che unisce indissolubilmente realtà e finzione, letteratura e vita, lasciando tutte le domande in sospeso.

Accade qualcosa di simile per Le Poesie di Lumelli, e alcuni gesti critici modellano altrettanti sguardi sulla sua opera. Luigi Ballerini, Caterina Galizia, Michelangelo Coviello, Dario Capello, Ignazio Romeo, Milo de Angelis, Nella Cazzador, Dario Bertini, Giusi Busceti, Silvano Trevisani, si di-vertono e divergono, parlando di Angelo e del suo libro, Le Poesie. Un libro ri-pensato, ri-scritto, ma senza intellettualismi: con evidente naturalezza, come se l’io affiorasse ancora e sempre, per dire: “eccomi”. Questo è lo shock. Esserci di colpo, a propria insaputa. Ri-scrivere: fuggire da una forma che possa essere ricordata una volta per sempre e gettarsi a capofitto nell’onda mutevole. Scrive Angelo, in una lettera privata:” Sono sempre convinto che le mie poesie siano ‘semplici’ – materiali grezzi, relitti del discorso, duri, chiari, elencabili, infantili, ingenui, perfino graziosi. Bisogna che questi ‘oggetti’ delle mie poesie (temi, ricorrenze, ossessioni, assenze, nostalgie, invocazioni…) vengano alla luce, si vedano, vengano visti una buona volta. In pratica: andrebbe ricostruito il pensiero che la poesia ha interrotto, il dialogo che le parole hanno messo a tacere, imponendosi, come s’è imposta la storia, la vita! Penso che tutto debba partire dagli avanzi, gli unici rimasti, i fattiparole – was bleibt…”.

Angelo Lumelli raccoglie, in Le Poesie (edizioni del verri, 2020), quel “dialogo che le parole hanno messo a tacere”: ripronuncia la riscrittura della sua opera poetica un nuovo inizio e lascia intatti solo i titoli delle raccolte: oblivion, vocalises, seelenboulevard, bambina teoria, trattatello incostante, cosa bella cosa, e aggiunge alcune pagine teoriche, raccolte in La porta girevole dell’Hotel Excelsior. In sostanza ri-comincia da capo con i materiali dei volumi già scritti e ritrova un libro inedito, come un bambino che ripercorre la squinternata avventura del suo essere al mondo e ne fa continue variazioni. Il suo lavoro non è il risultato di una memoria capitalista e fondante ma di una memoria stracciona e lacunosa, che riempie di buchi i tessuti del senso, traforando la lingua, o meglio beccandola, reinventando una visione arcaica di potente, ma infantile, inflessibilità teoretica. «il tempo è arrabbiato davvero – lascia ore senza le ore / forse non viene più sera / il cielo non vuole cambiare – allora mi cambio da solo / parole con altre parole // Nobili pirati conoscono il mestiere – hanno in testa fazzoletti a quadretti / nel tempo ci vanno a cavallo – gli passano sopra con grandi velieri/ non vengono presi sul fatto – raccontano che dappertutto è lontano / che qui è più lontano di tutto // per questo la verità gli va dietro – cammina svelta / con la gonna con lo spacco / li rincorre traballando sui tacchi di vetro» (tratto da “pause” in vocalises). Angelo appare ora una creatura estasiata che rincorre immagini mistiche nel cervello, ora un contadino che tira biglie in qualche rustico cortile, ora un essere confuso che insegue “pensieri per conto loro”, ora un finto bambino che si trastulla inventando trallallero, deliziosi rondò, intonati a un tempo grazioso ma non troppo.

Leggere Lumelli non è un’esperienza facile e circoscritta: un libro come Le Poesie, che si definirebbe un’opera omnia con qualche pretesa di completezza, è opera di uno spirito balzano che usa il linguaggio in modo impertinente e improvvisato, saltando spesso di palo in frasca. La sensazione di smarrimento, leggendo le sue pagine, si affianca a una impressione di libera freschezza, di incongrua felicità. “In ogni caso – nel rifiuto, nell’eclissi – la poesia è una rimembranza (Andenken) che abita ciò che non è più luogo, che vede nel buio, attraverso il tatto, i suoni – essa medesima diventata rifiuto ed eclissi, non senza felicità. Il lettore si rassegni”.

Angelo scrive “rimembranze” che sono come “vertigini”: lavora dal fondo di una impasse, e il fondo tragico è sempre lì, tragico come una temibile fiaba: «allora direi a un mio bambino / preserva il vuoto con le azioni / così che il mondo / volando nel vuoto / volando da te / tu prendilo al volo / con in tasca un sacchetto / di lacrime d’oro». La “bambina teoria” delle sue affabulazioni è una teoria che mostra, da lontano, l’hölderliniana torre di Tubinga: è la follia stessa, che lo spirito del poeta preserva come tesoro di libertà, immune dalle offese di un mondo arido, inaccettabile, sensato. “La scrittura sembra che parli a nome mio – in realtà mi fa parlare a nome suo, tanto che interrotta da continui incisi è la frase, corretta in continuazione, eccependo parole, opponendo addirittura la vita – vide cor meum! Quand’anche la scrittura mi lasciasse mano libera – anche in quel caso io non sarei che l’io remoto, un clandestino che gira l’angolo, dietro la scrittura – e che, in quanto clandestino, conosce attraverso il negativo – un campo lungo, come chi si mette indietro, arretrando, fuori dal centro storico”.

Il “campo lungo”, come nelle sequenze cinematografiche, è un’immagine che si addice a Lumelli. Non costringe a esaminare i dettagli, forse colpevoli, forse troppo rivelatori: consente una sorta di nebbia espressiva, di lontananza costitutiva. La lontananza crea nuovi suoni, nuove affinità. Permette una ri-scrittura che voglia mettere a fuoco l’oggetto-scrittura. È un mondo senza progresso, il mondo di Lumelli. Come direbbe Nanni Cagnone: “Una poesia iniziale e iniziatica, sempre primo sguardo; una primizia percettiva”. Ma si può ignorare che Angelo, tessendo versi e riflessioni, non pensi solo alle “primizie” della percezione ma intenda perpetrare un grande Scherzo da jongleur al lettore e a se stesso, nascondendo/mostrando la sua “cifra nel tappeto”, mistero tragico e buffo insieme, rituale religioso e profano, ’’offerta musicale” proprio nel senso bachiano del termine?

Ascoltiamo frammenti di alcune voci attorno al libro di Lumelli.

Michelangelo Coviello: “…l’’antifona’ che ci canta da sempre il Lumelli. Un ritornello senza musica, senza paracadute: ’nostra frase – porto in alto mare’. Così il primo verso dice subito l’indicibile, l’ossimoro della scrittura”.

Milo De Angelis: “Quella di Angelo Lumelli è sempre una parola intelligente, nel senso originale del termine, una parola che sa leggere in profondità, decifrare un alfabeto che a noi pareva oscuro. Sentirlo parlare di Hölderlin o di Trakl con quella sua adesione, lucida e al tempo stesso vibrante, è per chiunque un’esperienza essenziale”.

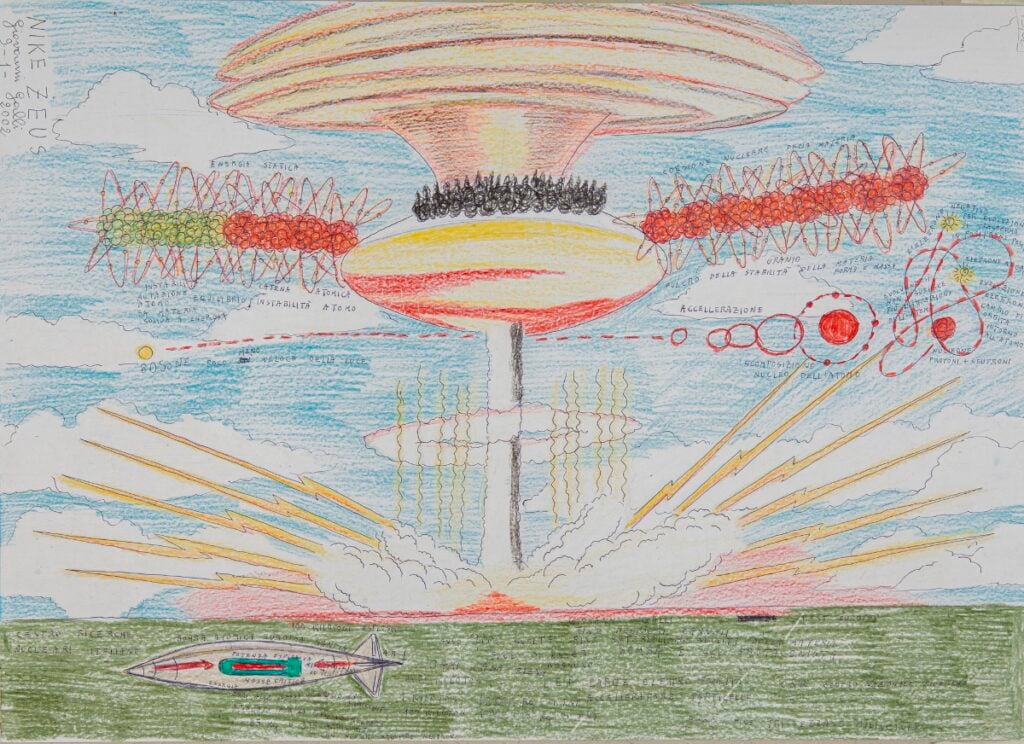

Dario Bertini: “Attraversare, dunque, non semplicemente leggere questi testi di Angelo Lumelli ci proietta, inevitabilmente, in una selva semantica, che altro non è se non una festa del linguaggio che rigenera sé stesso. Per Lumelli, infatti, ‘un linguaggio in pace, è un linguaggio che non serve più’. Ecco che a noi si presenta in tutta la sua cangiante iridescenza la poesia di Lumelli come una supernova costantemente in procinto di esplodere generando galassie”.

Giusi Busceti: “Eppure, se vi è una certezza per chi segue la sua opera – e sicuramente per chi lo ha conosciuto di persona – e il percorso interiore di limpida rettitudine del pensiero di Angelo Lumelli. Perché in questo meditabondo ricercatore, rigoroso e giocoso, di una ‘verità’ originaria – l’irraggiungibile? – è assente alla radice il desiderio di sedurre. Ma quando il procedimento di questa meditazione incessante atterra sulla pagina con la medesima naturalezza, ecco affiorare tra i lettori il dubbio di non riuscire a decifrarlo. Come venire a capo di questa difficoltà?”

Dario Capello: “Lumelli parla del modo con cui è positivo un buco, luogo dove il linguaggio tesse la sua tela“. E mi fa pensare a una memoria di Emilio Cecchi, risalente a un suo viaggio in Messico nel 1920. Cecchi esprime la sua meraviglia per la determinazione delle tessitrici del luogo a lasciare nel tappeto sempre un foro, uno spiraglio aperto alla circolazione del duende, dello spirito folletto. Un buco nell’ordito. È questa la pausa – madre? Quella pausa che incombe? Quel vuoto da ribaltare? E quel vuoto qui non è altro che consapevolezza linguistica (ancora siamo nell’enigma del senso e non senso, della potenza e impotenza della parola)”.

Ignazio Romeo: “Ciò che leggiamo è dunque un frammento del discorso, idealmente ininterrotto, che Lumelli conduce con sé stesso o – si potrebbe anche dire – che la voce dentro Lumelli conduce attraverso di lui. La voce della poesia: intesa nel senso più laico e meno solenne che si riesca a immaginare, ma pur sempre luogo di manifestazione del senso del mondo e dell’esperienza umana. Questo affioramento non ha però una espressione direttamente lirica. Lumelli appartiene a una tradizione poetica e filosofica che ha in sospetto l’io e le sue pretese di egemonia sulla realtà attraverso il linguaggio”.

Luigi Ballerini: “I libri di Angelo Lumelli non si possono leggere tutti d’un fiato. Vanno centellinati. (…) Sono il contrario di quello che gli inglesi chiamano page-turners, libri che raccontano storie cosi avvincenti che non vedi l’ora di scoprire cosa tiene in serbo la pagina successiva a quella che stai leggendo. Con Lumelli, invece, ciò che ‘stringe con furore’, come l’amore nelle tenzoni dugentesche, è l’interruzione apparente, il disguido richiesto dalle implicazioni di un lessico temerario che ha in uggia gli accoppiamenti giudiziosi di verbi e sostantivi, di sostantivi e aggettivi, e che dunque li evita come la peste bubbonica. La neve in Lumelli, se ci fosse, potrebbe essere tutto tranne che bianca, i fiumi tutt’altro che impassibili, e i battelli accoglierebbero con un malcelato sorriso il timido accertamento della loro ubriachezza”.

Caterina Galizia: “Mentre leggi Lumelli ti sembra di essere ad un passo dall’averlo raggiunto (nel nocciolo di una questione, ad esempio) e ti trovi rimbalzato verso uno smarrimento siderale, un ‘non luogo’ (“ogni luogo”, dice il nostro, “è un handicap”) dove sei avvolto da parole che splendono di luce propria tanto da sognare di poter vivere senza il loro autore. In questo caso la magia era quella di un eterno ritorno, unica strada aperta a chi vuole coincidere con tutti i propri sé […] Quindi questo lavoro deve essere considerato una ‘prima Opera Omnia’. Inevitabilmente al più presto nasceranno altri versi e innumerevoli chiose-satelliti coroneranno quelli già scritti così che futuri poeti possano usare “le loro lune” come Lumelli ha usato il “bianco è l’istante” del suo amato Hölderlin”.

Nella Cazzador: “La poesia di Lumelli ci fa percorrere molteplici sentieri, che si intersecano, si annodano e, nello stesso tempo, contrastivamente, si allontanano tra di loro. Da una parte, egli ci conduce dentro lacerti della sua esistenza, riportati alla ribalta in scansioni di vissuto frammentate, frammiste a diverse suggestioni, scivolanti su piani plurali, come rocce scistose di sedimenti accumulati da eere lontanissime. Sono le coordinate di una viaggio reale, topograficamente riscontrabile, nei luoghi in cui il poeta ha vissuto, ma è anche viaggio metaforico, dentro a densità e spessori, segni e risonanze, che si imprimono con iconica forza tematica e simbolica, nella nostra mente”.

Silvano Trevisani: “È l’assillo di dare una sequenza logica complessiva quello che Lumelli manifesta nella sua scrittura-riscrittura. Un unicum che ricostruisca e racconti come in un diario univoco tutto il percorso della sua vita poetica. È questo il contenuto di Le Poesie, apparso, a cura di Eugenio Gazzola, per le edizioni del verri. Non può essere, non è disconoscimento ma compendio mediale tra nuova scrittura e riscrittura. Come di un regista che, rivedendo il proprio film a distanza di anni, decida di rifarlo per mettere in luce quel che mancava nella precedente versione, magari il colore, lo spessore a personaggi non sufficientemente ritratti, aggiungendovi le nuove acquisizioni tecniche ed estetiche”.

Angelo ci parla di una poesia che è fiamma presentita, eccedente, iperbolica, oppure frammento ridotto al minimo; mai roccaforte e castello, mai latifondo sicuro, ma piuma vagante alla ricerca di un uccello incantato e balordo che, urtando nel muro, ha perso la strada. Nelle pagine teoriche che chiudono il libro, La porta girevole dell’Hotel Excelsior, scrive: «Ma io non sono il sonetto, bensì la sua pausa che si accende, spiritata come un ventilatore dello spirito, facendo volare coriandoli. Il mio compito è di fornire l’errore, sottoposto alla giustificazione, portando in scena relitti. Per questo ho rovesciato, ogni volta, la calza del testo, per curiosità infantile, per incredulità, per penitenza, sventando la faccia tosta dell’espressione per ritrovare l’appello misterioso, senza la protezione di fatti terzi, senza storie esclusive e fatali di fronte al grido della mente». E qui torniamo al “grido della mente”, al nucleo necessario della follia, quello che Hölderlin ricamava in terzine tranquille, consapevole che, se il fuoco esiste, brillerà anche nel minimo tessuto, nel minimo strappo. Per Lumelli, che in questo libro torna e ritorna a concertare i suoi versi, la pagina non è mai cristallina: è papiro trasparente, carta velina, foglio che convoca sempre le stesse ma altre poesie. “C’è da regolare molti conti con il linguaggio, con la sua smania, la sua sopraffazione… ridurre all’osso la scrittura significa tentare una via del giusto, del tutto pagato… nello stesso tempo significa distinguere, tenere il linguaggio fuori di noi, in modo da esserne fuori, noi stessi, quel tanto che basta per parlarne…” Potrei dire: ma perché si deve leggere un poeta che non sai dove diavolo ti porti? Che non ti dà nessuna certezza, anzi indispettisce perché non sai come definirlo? Direi proprio per questo: perché Lumelli non smette di giocare con il senso e con l’opposto del senso, come un bambino capriccioso che non si preoccupa si dove vadano a finire i suoi giochi, diversamente da altri colleghi che occupano il latifondo della loro koiné poetica e lo innaffiano regolarmente. Loro, possiamo anche prevederli, nei futuri sviluppi del discorso poetico. Angelo, no. Il suo futuro è sempre aperto. “A volte ho pensato – ereticamente – esistono eretici sciocchi? – che i concetti fossero la disidratazione delle immagini. Ho anche pensato che a un uomo – quando giunge il momento – si apra la porta dell’astrazione, giorni cruciali, colpi di testa, allorché i concetti si fanno largo, con il cuore in gola come l’ansia, mentre le immagini arrancano, distanziate, pur tentando agguati, con il favore dei sensi, del sonno”.

Il sonno è matrice di questa poesia enigmatica: sonno come mancata vigilanza del senso della poesia nel mondo, anche del senso più misterioso. Sottolineo: mistero ma non enigma. All’enigma gli studiosi di rebus trovano soluzioni. Il mistero, invece, permette malintesi o reinterpretazioni. La cifra nel tappeto si moltiplica, diventa ricreazione di mondi giocosi e infantili, a cui anche la scrittura è estranea, non il gesto che la esige, fondante: gesto ampio, di disseminazione. “Le parole mi spaventano. Attraversarle di corsa, un danzante pensiero primitivo”. Danzare di corsa le parole è un atto leggero, una fantasticheria. Come scrive Nanni Cagnone in Sans-gêne: «Qui si assiste a una circolazione analogica del senso, e a sue inusitate proporzioni. Scaltrezza d’una nudità senza ornato, d’un rivoltoso acume che rovescia le parole. Si dubita dell’ultima parola proferita, e la si tenta ancora. La sostanza di Lumelli è un’errabonda fermezza… Non c’è edificio alcuno lungo il suo cammino. Ci sono, neonate-ogni-volta, innocenza e fiducia nel pensare, nella fantasticata terrestrità di chi è fermo a sua terra, e intimamente migrante». “Fermo” e “migrante”? Forse questo ossimoro ci svela, anche se solo in parte, una poesia così ardua, a cui nessuna forma si adatta, perché nessun vestito è il suo. Arriva, nuda, intrusa, e non se ne va (anche se può sempre andarsene). Volatile, infantile, spinosa, spiritosa, impenetrabile, ci porta a spasso in una lingua non udita prima, nel senso e nel suono, e della quale siamo ospiti casuali. Forse non è esagerato pensare che Lumelli abbia trasformato la lingua poetica in un suo personale viaggio interiore, non ingenuo, ma che, dei viaggi, conserva lo spirito vagabondo e avventuroso. Se il poeta, fra i suoi eroi, predilige il conradiano Lord Jim, non credo che gli sia estraneo il misterioso Signore di Ballantrae di Stevenson. Il mistero del doppio è il motore occulto di ogni Poesia che inventi non un singolo testo ma una galassia discorde di universi paralleli.

Mistero Lumelli? O forse Mystère Picasso, come nel celebre film di Henri-Georges Clouzot, dove il pittore è guidato dal regista a essere attore: a torso nudo, ormai ultracinquantenne, Picasso, filmato dal regista, dipinge tori e corride con la sua furia abituale. Noi lo vediamo, noi lo ammiriamo, ma le immagini non svelano il mistero della sua pittura, nonostante la provocante visibilità della scena. Così Lumelli, se lo leggessimo e rileggessimo, non sarebbe mai identico e ripetibile. Le sue poesie non sono consegnate all’urna di nessun sacrario poetico; sono davanti a noi, labili e dispettose, falene pronte a cambiare forma e direzione nell’attimo in cui sia prevista una forma e una direzione. “Può essere che la poesia sia un linguaggio sospeso, innalzato simbolicamente come il serpente di rame, infine innalzato da vivo, esso medesimo, come destino del messia, non per rappresentare l’accaduto, ma per essere il grido?”. Non si può amare Lumelli se non frequentando un universo dove inciampare, divagare, interrompersi – segni di una poetica esatta nella sua fuggevolezza. Scrive Leonardo Sinisgalli in Furor mathematicus: “Quante volte, nel riprendere la penna, dopo settimane di pigrizia, tentando di fermare sulla carta un verso, che dico? un’immagine, un pensiero, mi accade di sentirmi una recluta che non ha ancora imparato il passo, e incespica, e imbroglia le gambe, fino a disturbare tutta la colonna. La recluta esce fuori dalle file, siede umiliata sul margine della strada…” Nessun poeta è meno legato al senso di Lumelli, ma nessun poeta è ossessionato quanto lui dal desiderio di trovare, alla vita, una giusta andatura, un significato che la illumini – lampo improvviso, estasi mistica, verità invocata: “in assenza del fatto / fare un altro fatto / al posto del fatto / un rimedio un baratto / il pensiero di sotto / la notte del gatto / era il mio era il tuo / era il nostro era il suo / se è detto è già fatto / non fare lo stronzo / dimmi la verità / dimmela dimmela” (da cosa bella cosa). Ma chi provasse a dire ad Angelo che quella, proprio quella è la verità, otterrebbe una risposta deviata, sfuggente. Come può un poeta fermarsi alla verità? Troppa luce. Occorre viaggiare nei meandri oscuri. Vedere cose che magari, a un primo sguardo, erano mancate. Soffrire una mancanza. “La mancanza di respiro, se posso dirlo, genera un subbuglio della mente, non utile alla poesia, ma simile ad essa, come un bisogno irrefrenabile che fallisce all’ultimo minuto. Il fallimento dell’ultimo minuto appartiene a Merleau-Ponty – ma va bene per illustrare che la poesia è il fallimento di qualcosa – un chiudere prima, prima che tutto si svolga per intero, che si ricerchi il rimedio, la tragedia…” E quindi, che fare? Riscrivere. Riscrivere sempre. Sperimentare la totalità non come un porto felice, non come un punto di arrivo, ma come un desiderio in corso. Di questo desiderio, che fugge e ritorna, il poeta, si sente responsabile, come se avesse inventato delle inutili illusioni, una lunga “antifona” degna di Frescobaldi (il più intelligente e inafferrabile fra i musicisti) che non prevede messe conclusive. Scrive Giusi Busceti, in margine a un discorso di Lumelli: “pur sapendo che si trattava del flusso meditativo di un pellegrino dell’anima, provai il medesimo stato di disorientamento, irretita nella matassa che si dipanava tra pensiero ed interlocutore interno/esterno, tra luoghi interiori, visionari, fisici, reali”.

Leggere Le Poesie di Angelo Lumelli è un’esperienza che riguarda meno il linguaggio poetico che l’esigenza del proprio essere/non essere nel mondo, da bambino che se ne infischia della ragionevole adultità e con il suo linguaggio divagante rende la semplicità un mistero tenero e complesso. “Tu, Marco, parli dell’incompiuto che legittima – può sembrare incredibile – la comunità delle scritture, la famosa staffetta, il testimone di mano in mano… e io ci credo. Nello stesso tempo dimostra come la poetica dell’interruzione – quella che genera il verso, la pausa fatale – possa essere confutata, a favore della continuità, della conversazione istituita come genere, della corrispondenza, un fantastico intrigo… Ritorna sul tavolo – mosca vecchia, grassa – la questione dell’opera come mimica di una ‘fine’. Intendo con ciò che l’opera nasce da una interruzione, selvaggia, tanto da togliere la parola”. La poesia si complica e c’è sempre un “infinito in agguato”, il colpo, anche attutito di “un secco tamburo”, il fantasma di una nuova Erlkönig, cavalcata notturna e spettrale nella visione del Re degli Elfi: “si complica la cosa da sola / (sembra incredibile) / se nessuno la mette in riga / fatta e finita / cosa odierna – che deve bastare / sia breve l’intervallo tra le sillabe – infinito in agguato / senti che sbuca dalla nebbia / un gigantesco cavallo / il suo zoccolo d’osso / un secco tamburo?”

Ricordiamo per un attimo la celebre antologia di Antonio Porta, Poesia degli Anni Settanta, edita nel 1979, e rileggiamo le sue parole per Lumelli: “Ripartire significa andare alla scoperta di un modo nuovo di fare storia, prima di tutto la propria storia. Ci vuole tutta la pazienza del ricominciare da capo”. Che un grande poeta, dal mondo dei morti, ci parli proprio oggi e fermi la figura poetica di Angelo in quello straordinario “ricominciare da capo”?

*Le frasi virgolettate e non riferite a nessun testo sono di Angelo Lumelli in: Angelo Lumelli, Marco Ercolani, Cento lettere, libri dell’Arca, edizioni Joker, 2023.

**

(apri l’uscio apri l’uscio

c’è il presente senza guscio)

adesso sono visibili foglie di zucca

filari di fagioli (è prevista

una descrizione per il lungo?)

(per tutto il tempo? per stare alla pari?)

(senza mai finire?) ma dove parole e cose si biforcano

arde fuori di sé

la mente nel suo cielo

precipita la piccola fine

sembrano strilli di gioia

vano è il grande restare

tenere il posto occupato

mentre batte le palpebre l’amato

svanisce l’oscuro che ci ha salvato.

*

siliqua sistro sonaglio

banda di gusci di ceci

a quintali vocali fagioli

nelle stoppie la quaglia

le mele nella paglia

giocando si può dire

la ginestra che è gialla

l’azzurra farfalla

cosa bella cosa

nome senza cosa cosa

che non osa

mondo bel mondo

buio senza fondo

è micidiale lì fuori

senza una parola

e tu devi esclamare esclamare.

*

in assenza del fatto

fare un altro fatto

al posto del fatto

un rimedio un baratto

il pensiero da sotto

la notte del gatto

era il mio era il tuo

era il nostro era il suo

se è detto è già fatto

non fare lo stronzo

dimmi la verità

dimmela dimmela

**

Indice

TESTI CRITICI

Marco Ercolani, La cifra nel tappeto, .p. 7

Michelangelo Coviello, Refrain Lumelli, p. 19

Milo de Angelis, De amicitia, p. 21

Dario Bertini, Il “magnifico errore” della poesia di Angelo Lumelli, p. 23

Giusi Busceti, Angelo Lumelli – una sorveglianza raggirata, p. 25

Dario Capello, La circolazione del duende, p. 31

Ignazio Romeo, Potrebbe essere quella la scena, p. 35

Luigi Ballerini, L’adesso di allora nella poesia di Angelo Lumelli, p. 41

Caterina Galizia, Una insistente variazione, p. 53

Nella Cazzador, Angelo Lumelli. La parola all’origine, così qui – così lontana, p. 61

Silvano Trevisani, Angelo Lumelli e il bisogno di una poesia compiuta, p. 71

ANTOLOGIA POETICA

BIBLIOGRAFIA