Il muro dove volano gli uccelli di Marco Ercolani e Lucetta Frisa, L’arcolaio, Forlì, 2013

**

I libri scritti a quattro mani hanno il fascino di un’opera complessa – e in parte segreta nelle dinamiche – nel quale si sommano e si moltiplicano sensibilità, percezioni, linguaggi. È il caso di Il muro dove volano gli uccelli di Marco Ercolani e Lucetta Frisa, una raccolta di scritti sull’arte nella quale vengono percorsi e accostati opere, luoghi e tematiche diverse. Lo spunto per il titolo viene offerto dagli uccelli che sfrecciano riflessi sul muro di Palazzo Nicolaci a Noto, davanti agli occhi degli autori, mentre il cielo appare invece vuoto. E, in origine, dalla osservazione di Nicolas De Stäel: «Lo spazio pittorico è un muro ma tutti gli uccelli vi volano liberamente».

Nella prima parte del libro incontriamo saggi estesi ed articolati, movimenti ampi e ariosi che circolano attorno alle opere, ne restano incantati e vi si insinuano.

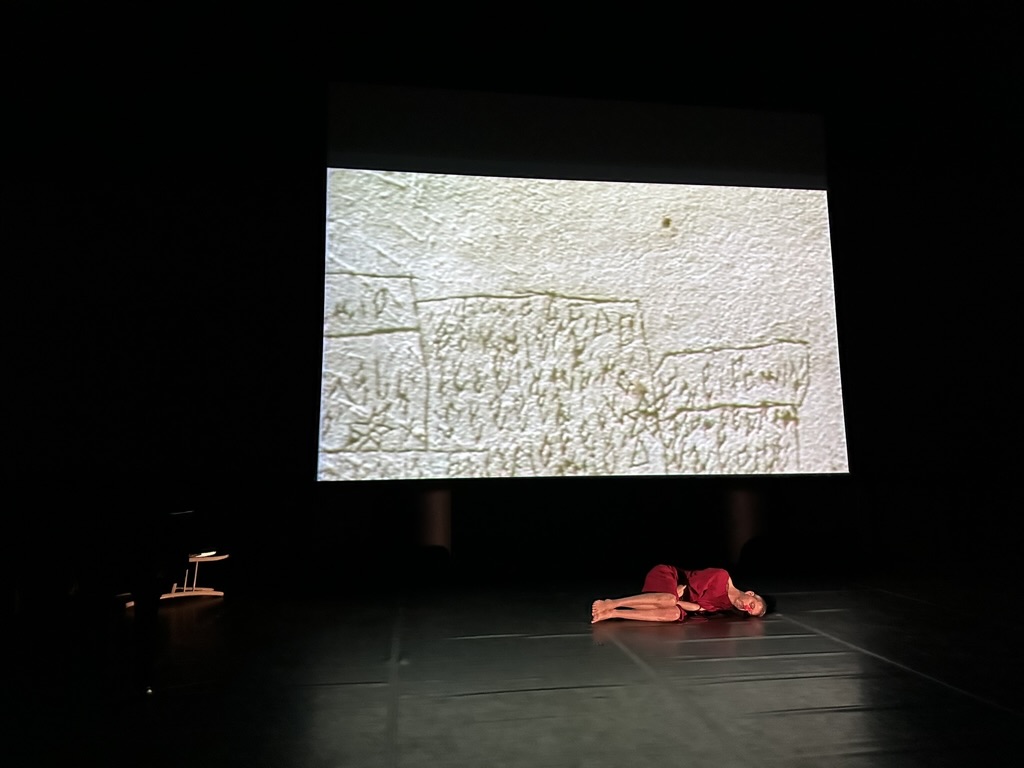

Grotta di Chauvet

“Graffiti” riguarda i segni rupestri, che risalgono a più di 32.000 anni fa, nella grotta Chauvet, in Francia. Si ipotizza per la grotta un uso arcaico, sacro, dedicato a un culto iniziatico, oppure l’utilizzo come luogo di reclusione, dove un uomo emarginato e solo sarebbe diventato Artista, “pensando per immagini”. Gli animali incisi o dipinti sulle pareti della grotta, evocando il rispetto e la paura di chi li ha disegnati, rivelano comunque un completo assorbimento dell’artista da parte dell’oggetto ritratto. La stessa visione, lo stesso meccanismo percettivo dell’uomo primitivo si sono poi è trasferiti nei successivi pittori e scrittori, nel “portare alla luce” dell’arte e della letteratura, ancora di più nei materiali preparatori o nei dettagli segreti che nell’opera conclusa.

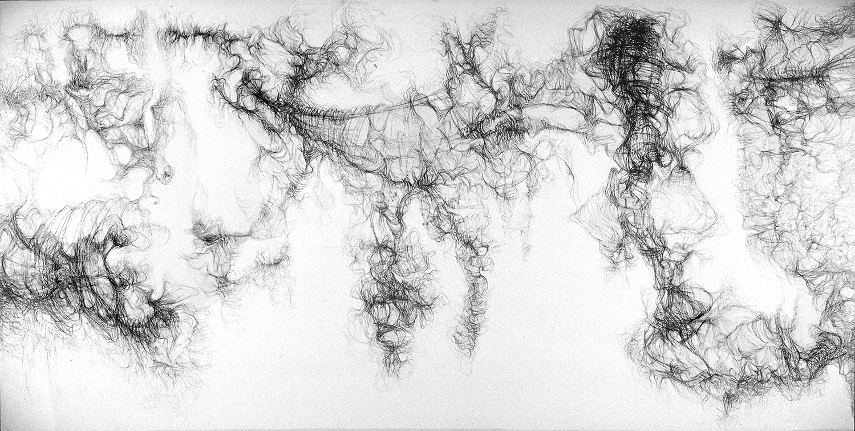

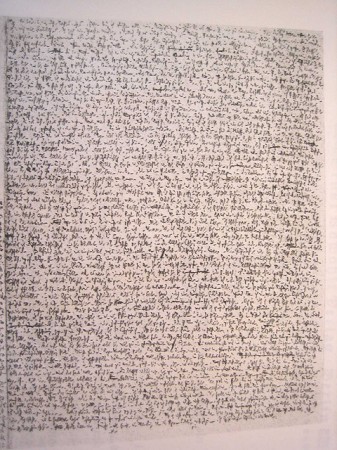

Il saggio successivo, “Movimenti di penna” considera i primi testi di Henri Michaux, narrazioni in forma di frammento che uniscono in forma visionaria e indefinita aspetti diaristici all’espressione di formule oracolistiche ed enigmatiche. È un universo che prescinde dall’umano e dietro il quale Michaux si nasconde, utilizzando i testi come “… una sorta di esorcismo per astuzia. La loro ragione d’essere è tenere in scacco le potenze circostanti del mondo ostile”. Con il trascorrere degli anni la scrittura di Michaux diventerà più concitata ed essenziale, in un percorso di reciproci passaggi tra scrittura e pittura, che Roland Barthes definisce “stenografia della mano”, proiettata in una lontananza ignota. In questo percorso sta il passaggio tra i primi due capitoli, dalle incisioni rupestri a un universo liberato dalla necessità delle parole. Entrambi gli universi segnici sono espressione del linguaggio non verbale dei bambini nei loro primi disegni. La vera scrittura di Michaux allora è proprio nel suo universo di segni come proiezione della mano e dell’intero corpo, nelle sue peintures. Così come nella calligrafia cinese – così amata dall’autore – scrittura e pittura sono complementari, e la loro espressione vissuta come pulsione irrefrenabile, vissuta quasi in stato di trance, in un viaggio “compiuto verso gli strati estremi della coscienza”.

Strettamente collegati al precedente sono i capitoli successivi, “Il volto come enigma” e “Domani si comincia sul serio”, su Alberto Giacometti. Punto di partenza è la distinzione tra volto e viso, per la quale il primo è ciò che trapela in modo enigmatico dalla superficie del secondo, un suo doppio perturbante. Nel rapporto tra i due apparenti sinonimi sta la concezione del ritratto nella cultura occidentale, per il quale il volto è inizialmente simbolo spirituale e, invece, dalla fine del ‘600, superficie più mossa e complessa, dalla sequenza degli autoritratti di Rembrandt fino alla testa di Demone di Vrubel, in un processo di sgretolamento dell’equilibrio idealizzato precedente: i volti negli autoritratti di Artaud e di Schiele, o di Francis Bacon riflettono piuttosto le devastazioni dell’anima, la sua decadenza, in un viso sempre meno riconoscibile eppure consegnato, proprio attraverso la pittura moderna e contemporanea, alla superficie straziata di un abisso insondabile.

Sono frequenti i richiami e i riferimenti intrecciati tra i diversi capitoli, per esempio la citazione di Giacometti che apre il saggio sul viso/volto, e le osservazioni di Michaux, sul rapporto tra sguardo, specchio e carta alla fine del secondo capitolo. In questo intreccio risalta anche, proprio riguardo Giacometti, l’affermazione dello stesso Michaux sulla “deformità” dell’arte: le figure di Giacometti rappresentano l’irrappresentabile, sono piuttosto apparizioni (Bonnefoy) o idoli (Genet). E i suoi volti, crani “animati da sguardi vivi”, in tensione tra vitae morte, rappresentano una tensione verso il volto reale. Ma le figure leggere e stilizzate dello scultore poggiano su un elemento terrestre come stalagmiti residuali, riproponendo il contrasto tra materia e levità.

Henri Michaux

L’atelier di Alberto Giacometti

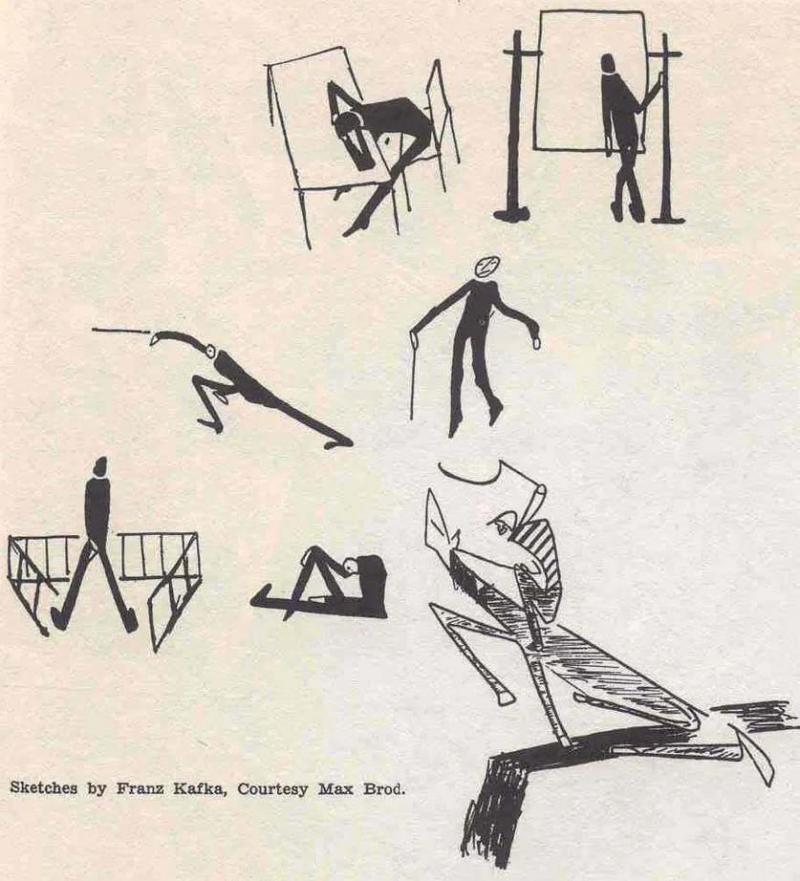

Nel saggio conclusivo della prima sezione, che dà il nome alla raccolta l’accento viene posto sull’esperienza della folgorazione, esemplificata nell’opera di Nicolas de Stäel, suicida nel 1955, che si sente inadeguato all’opera assoluta che vorrebbe realizzare. Allo stesso modo si lascia morire Robert Walser, spinto dal desiderio di venire dimenticato. Il rapporto tra vita e opera si arricchisce anche del desiderio di Gogol e Kafka che le proprie opere vengano bruciate, mentre, al contrario, Artaud lascia volontariamente migliaia di pagine da decifrare. Il rapporto tra atto creativo e scomparsa, più o meno volontaria, rappresentano comunque una forma di eresia rispetto alla vita biologica, che nel caso di de Stäel giunge allo schianto finale, “il volo in cui il corpo si solleva, si innalza […] libero dalla vita e dall’opera”.

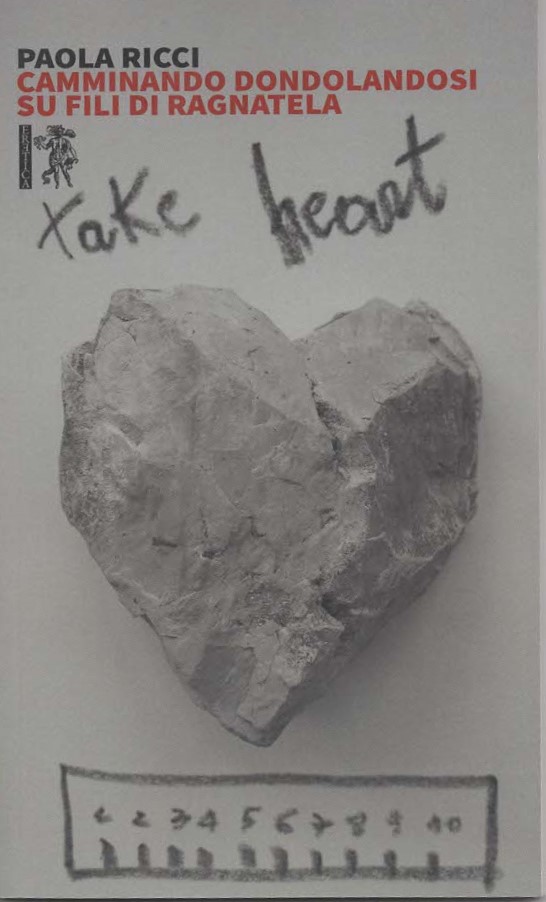

Nicolas de Staël

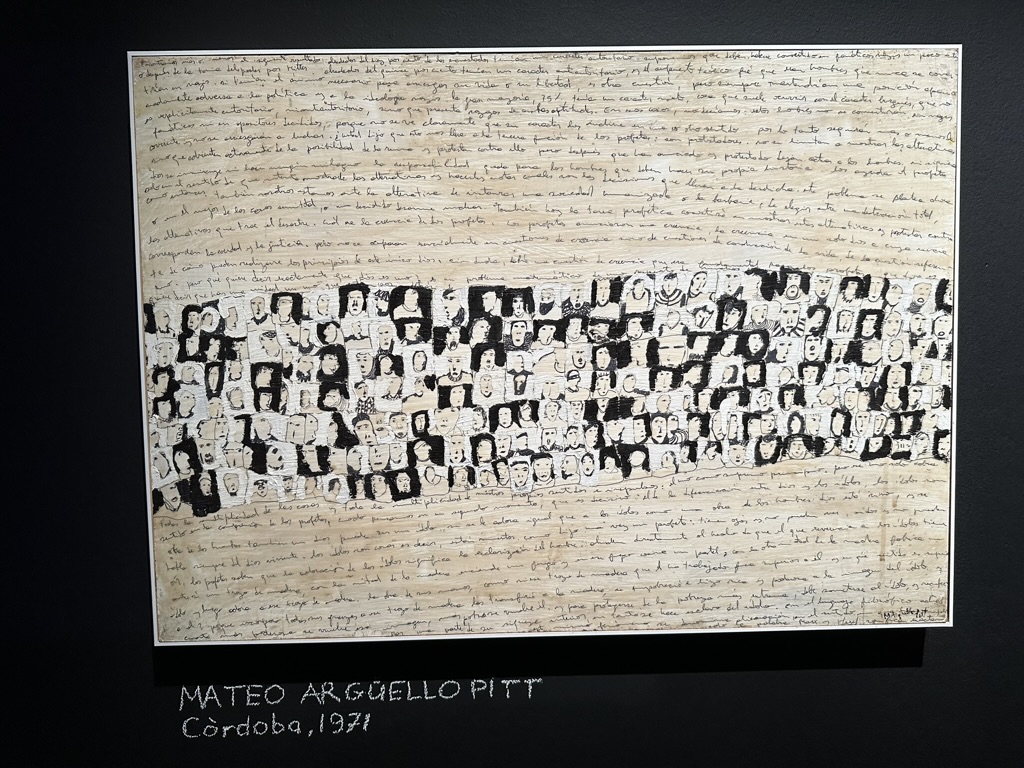

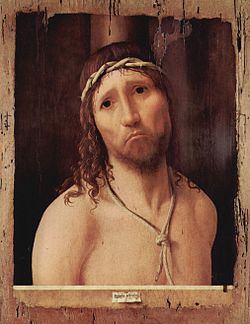

Nella seconda parte della raccolta,”Dispercezioni”, viene focalizzata la visione di singole opere, senza intento rappresentativo o oggettivante, bensì attraverso una percezione eccentrica e folgorante, assolutamente libera da convenzioni critiche. Così per per diverse opere, come il Satiro mainomenos di Prassitele, il Crocifisso del Pisano, il Martirio e trasporto del corpo decapitato di San Cristoforo del Mantegna e l’Ecce homo di Antonello da Messina come nell‘Annunciazione di Lorenzo Lotto o la Sepoltura di Santa Lucia di Caravaggio: “Ombre del sacro”. Oppure in “Chiaroscuro, maschere” il rapporto tra volto e aria in Van Rijn o la Venezia di Turner, Lo studio di Corot, e ancora paesaggi, autoritratti di grandi Maestri. “Teatri, magie” unisce dipinti e affreschi a fotografie e spettacoli teatrali anche non realizzati, da Giacometti a Kantor. In “Soglie, dissolvenze” entriamo piuttosto nel rapporto tra colore e disegno, nei contrasti e nei chiaroscuri, da Van Gogh di Campo di grano con corvi a Monet della Cattedrale di Rouen. Successivamente gli aspetti cromatici sono ripresi in “Intorno al nero” e “Colori e alchimie” da Redon a Licini. Affascinanti le pagine dedicate all’opera come ossessione tra La montaigne Sainte Victoire di Cezanne e Tre studi per una crocifissione di Bacon. La dispercezione trova poi un territorio naturale in “Imminenza, visione”, nel disegno Diluvio di Leonardo o in Sacco e oro di Burri, fino a concludere il percorso di questa immaginaria galleria d’arte con “Specchi, misteri” da Velàzquez con Venere e Cupido o un Senza titolo di Tàpies, che riuniscono le suggestioni dei riflessi e dell’assenza, del doppio evocato sia dallo specchio che dal muro. In questa seconda parte emergono i legami sotterranei tra artista e opere, con riferimenti anche storico-biografici, ma soprattutto con un forte interesse per il linguaggio e i suoi molteplici aspetti, quello puramente rappresentativo, quello simbolico, quello anche implicito nel legame dell’autore con l’opera, nell’attrazione e nella sfida nei confronti dell’”artista di sé”.

Ecce Homo, Antonello da Messina

La preziosità del libro sta proprio nel doppio sguardo sguardo incantato, aperto alla suggestione delle opere, e allo stesso tempo vigile e intuitivo. Il doppio sguardo allora non riguarda banalmente le due identità che vedono, scrivono la raccolta di saggi e osservazioni, ma un doppio respiro, sul quadro e oltre la cornice, dietro le opere e nelle opere. Che ci rende partecipi di un processo che non è solo descrizione, ma che offre una mappa trasversale negli accostamenti e nelle ricorrenze di tematiche, autori e suggestioni, e nella doppia scansione delle due parti del libro. Alcune delle opere riprodotte, che opportunamente accompagnano i saggi, possono consentire immediatamente un richiamo su quanto detto nella loro evocazione; ma anche là dove l’opera non è riprodotta essa si riconfigura nello sguardo di chi legge. In questo senso il volume si colloca oltre la prosa e la critica d’arte, oltre la poesia dell’immagine: è una sorta di breviario di suggestioni, di opere evocate, ripercorse e come ri-eseguite dalla parola degli autori e – infine – dei lettori, in una rincorsa tra segno e parola che non riguarda solo lo specifico di molte delle opere di riferimento, ma la stesura stessa del libro.

Antoni Tàpies

In questo senso Il muro dove volano gli uccelli non è un comune libro d’arte, è arte esso stesso, nel quale lo sguardo e il segno della scrittura dipingono e scolpiscono essi stessi, dal dittico nel quale sono contenute le due sezioni principali, alle pennellate verbali che vengono stese a presentare e rappresentare le Opere, a volte materia aggregata, altre volte tocchi lievi e volanti, colore steso in grandi campate o affiancato in tonalità accostate. Nelle opere come nel libro che ne parla viene messo in luce una forma di doppio movimento, “tra sonno e coscienza, tra sogno e realtà, tra vertigine e limite”, al centro di ogni atto creativo. E qui segno/scrittura per eccellenza.

(2014)